目次

1. 小売業DXはオムニチャネルの先にあるデジタルインフルエンス

小売業では、新型コロナウイルスによる影響もあり、ネット通販(EC)が加速しています。また、感染対策による営業自粛によって外食産業の売り上げが減少する一方で、リモートワークの拡大で家電製品や家具の需要が増加するなど、扱う商品によって業績に差が出ています。

また、米国のEC化率は約12%で、日本の約8%より先行しており、一般的にEC化率が20%を超えると、その商品を扱う実店舗への影響が顕在化し、廃業が一気に加速するとも言われています。米国ではAmazonが小売業界全体に大きな影響力を持っており、その影響はさらに高まっています。例えば、Amazonのシェアが高い商品カテゴリでは、デジタルに対応できない小売店舗が次々と廃業に追い込まれています。

これを「デジタルインフルエンス」と呼んでおり、家電や書籍などへの影響力が強く、食品や飲料に対しては比較的弱い傾向があるとされています。商品の購入意思をネットで決める消費者が増えるにつれて、今後さらに拡大が予想されています。

デジタルインフルエンスの高まりに対応するため、小売業DXのデジタル投資は、EC強化や商品トレンド分析、物流に重点が置かれるようになっています。徹底的な商品別カテゴリ分析により、ネット通販が店舗販売に与える影響をきめ細かく把握することが重要です。一例を挙げると、ERPの販売管理、購買管理、在庫管理などのデータから商品別カテゴリ分析を実施することで、業界トレンドと自社の状況を比較して実店舗販売への影響を予想し、先手を打つといった施策が可能になります。市場トレンドとERPに蓄積されたデータの相関性や過去履歴が、トレンドの変化や需要予測に有効な情報となります。

2. 金融業DXの着眼点はモバイルアプリ、データ分析・活用、オープンAPI

金融業DXは、銀行、信託、保険、証券など金融サービスを提供する幅広い業界を対象としており、FinTechと呼ばれている、金融とITを融合した取り組みと重なります。コロナ禍では店舗での直接的な手続きが難しくなり、業務がネットへと移行するなど、対面が常識だった金融業のリテール業務が、一気にネット化しているのです。

また、超低金利時代となり、資金の貸付による利息収益が見込めなくなったことで、地方銀行や信託銀行などは事業構造の見直しを余儀なくされています。融資ではない新たな収益源の確立とコスト削減による利益確保が求められているのです。それが業界再編も含めた基盤強化への動きにつながっており、その手段としてデジタル投資を強化しています。

その具体策の一つは、店舗での対面業務をネットに置き換えることで人件費を減らすという取り組みです。既にメガバンクでは、1万人以上の従業員を減らす計画を公表しているところもあります。これまで人間が実施していた業務を、クラウドやAI、RPA(Robotic Process Automation)などで置き換えるようになっています。

日経FinTechの調査レポートによると、地銀の注力領域トップ3は「モバイルアプリ」「データ分析・活用」「オープンAPI」です。その中でも、モバイルアプリは店舗の対面業務をネットに移行する中で、その操作性やサービス内容が他行との差別化ポイントになっています。対面では大きく違わなかった営業活動が、モバイルアプリでは明確に差がつくようになりました。実際に、複数の銀行や金融機関のモバイルアプリを使うとよく分かりますが、アプリの操作性の悪さは利用者の不満につながります。

また、キャッシュレス決済やネット通販が普及するにつれて、その連携が求められてきます。オープンAPIによる連携は、つなぎやすさに加えてセキュリティもポイントになります。信頼性と安全性を失った企業に未来はありません。そして、データ分析と活用は、顧客ニーズに即応したサービスの提供や新しい商品開発につながります。

こうした取り組みはDXというよりは、アナログ作業をデジタルに置き換える「デジタイゼーション」や、デジタルによる効率化、最適化する「デジタライゼーション」にとどまるものではあるものの、まずはそこから取り組む必要があります。さらに、その先の変革であるDXという意味では、ビジネスモデルのさらなる深化や発展に取り組む必要があります。例えば金融業DXとして、流通業や製造業との連携や、相互補完による新しいビジネスモデルの開発などができるでしょう。従来サービスの利便性がカイゼンされるとともに、利用者に新しい取り組みとして変化を認知してもらえる点がポイントです。

3. 不動産業DXは快適を提供するサービス

不動産業界はDXへの取り組みが遅れていると言われています。コロナ禍による業績への影響は大きく、原因の一つとして「対面での営業活動がメイン」であったことが挙げられています。来店客数減少の影響が大きく、具体的には、物件募集、契約、内見対応といった業務へのニーズが小さくなってしまいました。

また、リモートワークや働き方改革が不動産業界の営業活動に変化を与えています。オフィス需要のさらなる減退も予想され、立地や築年数といった従来型の指標以外の特徴を訴求する必要があります。

そこで、顧客と営業担当者の直接面談をデジタル化するというDXへのニーズが高まっています。これまで不動産業界は、FAXを含めて紙文書による情報共有が基本でしたが、不動産テックと呼ぶ新たな動きにより、デジタル化が急速に進んでいるのです。

これを実現する手段として、電子契約、オンライン内見・VR内見、電子申込、IT重説などが検討されています。従来直接面談で行われていたほとんどの業務がオンライン化し、アプリ対応するのは確実だと考えられており、既に一部の事業者はオンライン内見などを導入しています。これによって、金融業界同様に、店舗業務を担う営業や事務などの担当者が減る可能性があります。また、今後は5Gによる大容量高速通信技術により、スマートフォンやタブレットの画像や動画機能が高画質化していくことも期待されています。こうした動きによって、DX化に対応できない事業者の淘汰や業界再編が進むと考えられます。

今後の不動産業では、新しい需要を開拓するために異業種間連携による新サービスの開発が強く求められています。例えば、駅ナカやショッピングモールなどで進められているのが、テナントに入居する企業や店舗を支援する来場者データの提供、カメラやセンサーを使った来場者動向のトレンド分析といった各種データサービスです。単なる立地の訴求ではなく、集客やその分析データを、個人向け、法人向けいずれの顧客にもきめ細かく提供するサービスが、新しい需要につながると期待されています。ポイントは、顧客との接点を置き換えるのではなく、顧客接点を広げる手段を増やすことで直接面談による契約などの安心感や信頼感につなげることです。

4. 時間と空間の制約を取り払うサービスの創出が異業種間DX成功のポイント

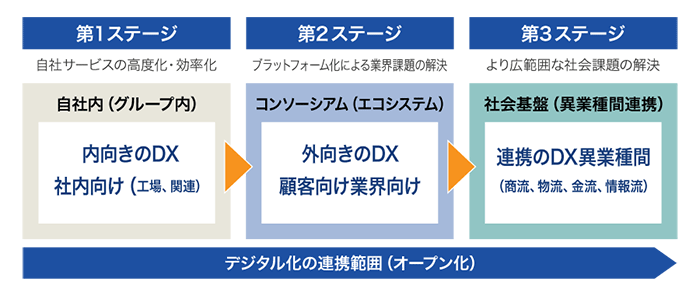

DXには、3つのステージがあります。1つめは、自社内(グループ内)を対象とした内向きのDXです。既に多くの企業が取り組んでいますが、この取り組みは他社が真似しやすいため、残念ながら大きな効果は得られません。

2つめは、コンソーシアム(エコシステム)によるDXです。企業間のバリューチェーン連携や業界として合従連衡する取り組みです。オープン・クローズ戦略で、他社と連携して市場発展を加速します。

3つめは、社会基盤(異業種間連携)によるDXです。異なる業種が相互補完して新しい市場を生み出すチャンスを広げます。異業種間DXを成功させるためには、一点豪華主義、超カスタマーファーストにこだわることに加えて、時間と空間の制約を取り払うサービスを提供することにより、他社との圧倒的差別化を目指します。

一点豪華主義

企業間連携でよくある失敗は、異なる商品やサービスを盛り合わせにしてしまうことです。これではサービスが乱立するだけになってしまいます。ポイントは狙いを1つに絞ること、つまり一点豪華主義こそ圧倒的な価値を生みます。他社が真似できない機能やサービスが、明確な差別化要素につながります。

超カスタマーファースト

顧客からのあらゆる要望に対して、真剣に取り組むことです。たとえすぐに答えが出なくても、時間とともに環境が変われば実現手段は見つかります。対応できる要求から一つ一つ応えれば、当初難しかった要求にも対応できるようになります。

時間と空間の制約を取り払うサービス

デジタルが得意とする領域は、コスト削減などによる効率化だけではありません。DXでデジタルを生かすポイントは、時間と空間という制約を取り払えるサービスを誰よりも早く提供することです。これにより、ターゲット市場は国内のみならず世界へと広がります。

図:DXの3つのステージ

5. (本連載のまとめ)DXは、単にデジタルによる置き換えではない

4回にわたり、卸売業、製造業、サービス業、そして今回の小売/金融/不動産業界を対象に、各業種のトレンドを踏まえたDX着眼点を示してきました。共通しているのは、依然としてDXを「デジタルによる置き換え」と勘違いするケースが多いことです。背景には、経営者やDX担当者が業務をデジタル化したことで、根拠のない達成感を得ていることが挙げられます。

ポイントは、成長戦略につながるサービス利用回数やリピート率の向上にあります。利用されないサービスやリピート率が低いサービスは、デジタル化しても事業価値を生みません。業績向上につながらないのであれば、サービスの提供を止めなければなりません。こうした状況を的確に判断するために、ERPなど基幹系システムのデータベースに蓄積された自社データと、顧客や市場などから取得した社外データの相関分析やギャップ分析を実施する必要があります。

先行する成功企業の多くは、独自の指標モニタリングやダッシュボードなどを使い、相関性やギャップをひと目で判断できる管理指標を持っています。具体的な行動を促すことにつながる管理指標を定めておくことが、DX施策として有効だと言えるでしょう。

【業種別DXの着眼点】

- 卸売業:デジタル店舗、デジタルオペレーション、動態可視化・分析などに注目

- 製造業:内向きと外向きのDXプロジェクトを、複数バランスよく組み合わせること

- サービス業:3つのアプローチで、他社が模倣できないモデルをつくる

- 小売/金融/不動産業界の着眼点と、異業種間DX成功のポイント