目次

1. 経理部門でDXが求められている背景

DX(デジタルトランスフォーメーション)の目的は、デジタル技術を活用してビジネスモデルや業務プロセスを変革し、効率化や競争力の向上を図ることです。経理部門においても、以下のような具体的な課題が存在します。

- 属人化への対策が求められている

- 紙媒体を扱う事務作業が多く業務が非効率な状態になりやすい

- 不正リスクの低減とガバナンス体制の強化が求められている

こうした課題を解決し、経理業務の効率化とガバナンス強化を実現するために、DXの推進が求められています。まずはそれぞれの課題について解説します。

(1)属人化への対策が求められている

経理業務は専門知識や経験が必要なため、特定の担当者に業務が集中しがちです。そのため、急な退職や長期休暇による業務の滞りリスクを防ぐために、属人化への対策が特に求められています。

さらに、担当者が持つ知識やノウハウが共有されないまま失われることも多いです。DXを推進し、デジタル技術を活用することで、業務の標準化と自動化が進み、属人化のリスクを軽減できます。

例えば、クラウド会計ソフトを導入すると、銀行やクレジットカードなどの金融機関とデータ連携が可能になり、記帳業務の大幅な削減や記入ミスの防止が実現できます。さらに、勘定科目も自動で判別されるため、登録ボタンを押すだけで簡単に記帳が完了します。こうした自動化の進展により、従来は複数人で対応していた経理業務のスリム化が進み、業務の標準化も実現しやすくなります。

(2)紙媒体を扱う事務作業が多く業務が非効率になりやすい

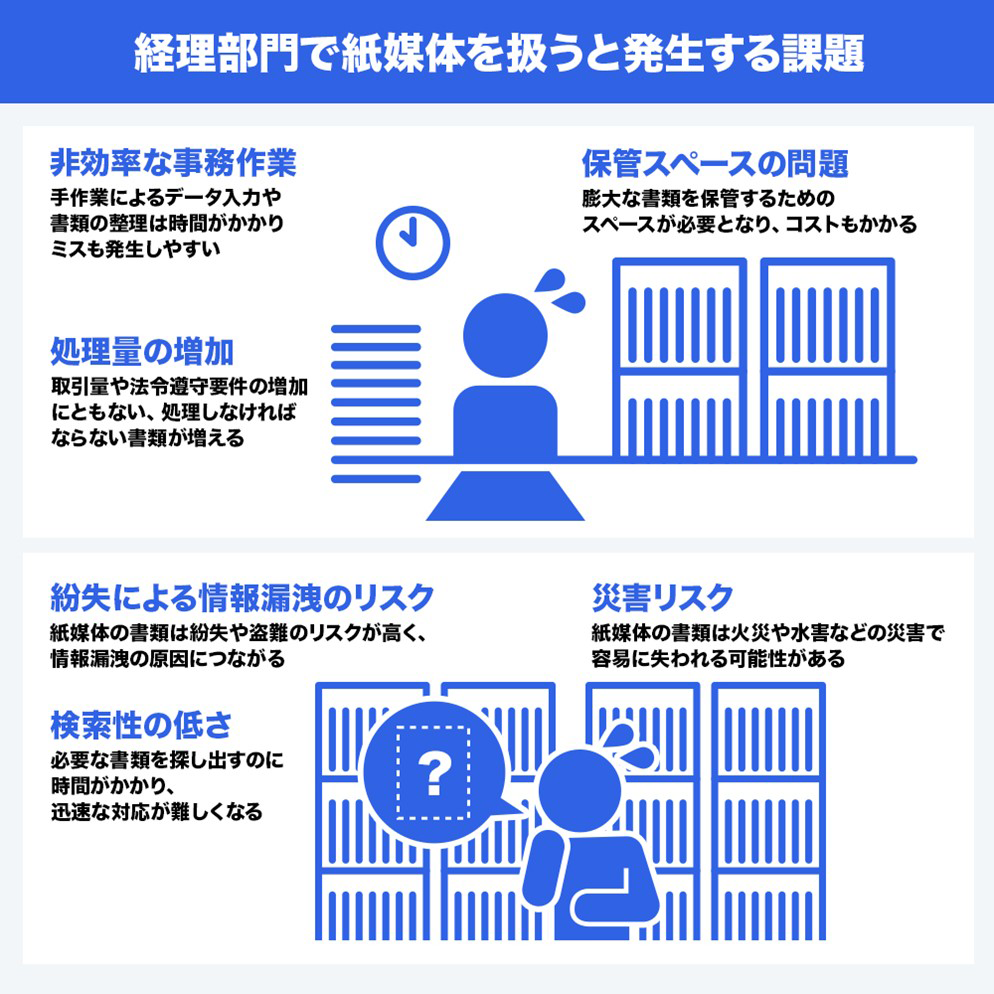

経理部門は、請求書処理、仕訳、決算書作成など、膨大な量の紙媒体を扱う事務作業が多いため、処理の手間が増え、業務が非効率になりがちです。近年では、取引量の増加や法令遵守要件の強化により、処理しなければならない書類の量がさらに増加しています。

結果的に担当者の負担が大きくなり、残業が常態化することも少なくありません。紙媒体を多く扱うことで発生する具体的な課題としては、以下のようなものがあります。

DXを推進し、ペーパーレス化を進めることで、これらの課題を解決し、業務効率の向上が期待できます。

(3)不正リスクの低減とガバナンス体制の強化が求められている

近年、企業における不正会計問題が深刻化しており、ガバナンス体制の強化が求められています。経理業務には手作業が多く含まれるため、改ざんや入力ミスなどの不正リスクが高まります。

例えば、手作業によるデータ入力や帳簿作成は、意図的な改ざんや単純な入力ミスが発生しやすいものです。不正を防ぐには、業務プロセスの透明性と追跡性を確保することが不可欠です。

デジタル技術を活用すれば、データの入力や処理を自動化でき、ヒューマンエラーのリスクを大幅に低減できます。さらに、データの監査や追跡が容易になることで、不正が発生した際にも迅速な対応が可能になります。

2. 経理部門のDXにはペーパーレス化の推進が必須

経理部門のDXを推進するうえで、経理業務のペーパーレス化は不可欠です。これまで紙の書類を基に処理していた業務を削減し、紙媒体を電子データに置き換えることで、データとしての処理・管理・活用を進める必要があります。また、電子帳簿保存法への対応も求められます。

例えば、請求書をPDFの電子データで送ってもらうようにするなど、ペーパーレス化することで紙媒体の処理に比べて迅速に検索・共有できるようになり、手作業の入力や整理が不要となります。その結果、経理業務の処理時間が短縮され、生産性が向上します。また、書類の保管スペースが不要になり、オフィスコストの削減にもつながるでしょう。

さらに、紙の使用量を減らすことで、企業の環境保護活動に貢献でき、企業の社会的責任を果たし、持続可能な経営を実現できます。

また、ペーパーレス化は他のデジタル化プロジェクトとも密接に連携しています。具体的には、取引のデジタル化や業務プロセスの自動化・電子化と組み合わせることで、業務全体のフローを一貫してデジタル化することが可能になります。これにより、より効率的で統一されたデジタル環境が実現されるでしょう。

例えば、電子請求書の導入やクラウド会計システムの利用により、データの共有やリアルタイムな情報把握が容易になり、経理業務の透明性と効率性が向上するのです。

ペーパーレス化には、導入コストやシステム運用の費用がかかるので投資対効果を見極める必要がでてきます。また、従業員のITリテラシー向上や意識改革も必要です。しかし、長期的にみると、業務効率化やコスト削減のメリットがデメリットを上回ります。さらに、紙の紛失リスクや情報漏えいリスクが減少し、セキュリティが強化されます。ペーパーレス化によりリモートワークも容易になり、柔軟な働き方が可能です。

以上の理由から、経理部門のDXを進めるためにはペーパーレス化の推進が必須です。ペーパーレス化を積極的に進め、他のデジタル化プロジェクトと連携することで、業務効率の向上と競争力の強化を図りましょう。

3. 経理業務をペーパーレス化するメリット

経理業務をペーパーレス化することで、以下のメリットが得られます。

- 自動化による業務効率の向上

- 電子データ化による処理能力の向上

- 情報セキュリティの強化

- リモートワークに対応可能

- 情報の正確性の向上

(1)自動化による業務効率の向上

紙の書類をデジタルデータに変換することで、手作業による入力や整理が不要になり、業務効率が向上します。

例えば、紙の請求書をOCR(光学文字認識)技術で電子化し、自動仕訳システムに取り込むと、入力ミスが減り、処理速度が向上するでしょう。また、経費精算や伝票処理の自動化により、承認フローが迅速化し、全体の処理時間が短縮されます。

経理担当者はデータ入力に費やす時間を削減し、より価値の高い分析業務や戦略的業務に集中できます。

(2)電子データ化による処理能力の向上

ペーパーレス化により、書類の保管や検索にかかる時間が大幅に削減され、処理能力が向上します。電子データはクラウド上で一元管理され、必要な書類を瞬時に検索できます。

例えば、取引先からの過去の取引データの照会に対しても、クラウド上のデータベースから瞬時に情報を引き出し、迅速に対応が可能になります。経理業務全体のスピードと効率が向上し、業務の遅延を防ぐことができるでしょう。

(3)情報セキュリティの強化

電子データは紙の書類に比べてセキュリティ対策が施しやすく、情報漏えいのリスクを大幅に低減できます。デジタルデータは暗号化され、アクセス権限を設定することで、不正アクセスやデータ漏えいを防止できます。

例えば、クラウドストレージを活用することで、ファイルに対して適切な権限を設定できるため、不正アクセスのリスクを低減可能です。重要な経理情報の保護が強化され、企業の信頼性向上にもつながります。

(4)リモートワークに対応可能

ペーパーレス化は、リモートワークの実現にも大きく貢献します。電子データはインターネット経由でアクセス可能なため、場所や時間に縛られずに業務を遂行できます。

例えば、自宅や出張先からでも経理システムにアクセスし、必要なデータを確認・処理することが可能です。これにより、従業員は柔軟な働き方ができ、ワークライフバランスが向上します。特に、新型コロナウイルスのようなパンデミック時などにおいても、業務を滞りなく進めることができます。

(5)情報の正確性の向上

電子文書には作成日時や更新履歴が詳細に記録されるため、情報の正確性が向上します。例えば、決算書の修正履歴を確認することで、誰がいつどのような変更を行ったかを明確に追跡できます。これにより、監査対応がスムーズになり、情報の信頼性が高まるでしょう。

また、電子署名を導入することで、文書の改ざん防止も強化され、法的な信頼性も向上します。企業のコンプライアンスが強化され、透明性の高い業務運営が実現します。

4. 経理業務をペーパーレス化するデメリット

経理業務のペーパーレス化は、メリットがある一方で下記のデメリットも存在します。

- 導入コストがかかる

- システム障害のリスクがある

- 従業員のITリテラシー教育が必要になる

- 法的・税務上の対応が求められる

(1)導入コストがかかる

経理業務のペーパーレス化には初期費用が必要な場合があります。

特に、紙ベースのシステムからクラウドベースのシステムに移行する場合、システム構築費用やソフトウェアライセンス料、コンサルティング費用など、高額な費用がかかる可能性が出てきます。

導入初期にはシステムの設定やデータ移行作業が必要で、専門家のサポートが欠かせません。また、従業員向けのトレーニングプログラムを実施するための費用も発生します。

これらの初期投資が企業にとって負担となるため、事前に導入スケジュールと予算計画をしっかり立てることが重要です。

(2)システム障害のリスクがある

ペーパーレス化の進行にともない、システム障害のリスクも存在します。システム障害が発生すると、経理業務が停止し、業務プロセス全体が混乱する可能性があります。

例えば、サーバーダウンやソフトウェアの不具合が発生すると、請求書処理や支払い業務が滞り、企業活動に支障をきたすでしょう。リスクを軽減するためには、システムの冗長化や定期的なバックアップの実施が必要です。

また、障害発生時の対応マニュアルを準備し、迅速な復旧対応ができる体制を整えておくことが求められます。

(3)従業員のITリテラシー教育が必要になる

ペーパーレス化には、従業員のITリテラシー向上が不可欠です。新しいシステムの操作に慣れていない従業員にとって、操作方法を学ぶことは大きな課題となります。

例えば、ITに不慣れな従業員は、新しいソフトウェアの使い方を覚えるのに時間がかかり、初期段階で操作ミスが多発する可能性があります。これを防ぐためには、業務フローの見直しと従業員向けのトレーニングプログラムを充実させ、継続的な教育を行うことが大切です。

また、サポート体制を整備し、従業員が困ったときにすぐに相談できる環境を提供することも効果的です。

(4)法的・税務上の対応が求められる

ペーパーレス化を進める際には、法的・税務上の対応も必要です。

例えば、1998年7月に施行された「電子帳簿保存法」は、事業主やフリーランスを対象とした法律で、これまで紙で発行および保存されていた「領収書」「請求書」「発注書」などの帳簿を、電子データとして保存することを認める法律です。

これに基づき、電子データの保存方法や管理方法を適切に定める必要があります。例えば、電子データの保存期間や改ざん防止措置、データのバックアップ体制など、法令遵守のための具体的な対策を講じていかなければなりません。

また、税務調査に備えて、電子データを適切に提示できるように準備しておくことも重要です。電子帳簿の信頼性を確保するためのシステム導入や、税務署からの要求に応じて迅速にデータを提供できる体制の構築が含まれます。

【内部コラム】タイムスタンプとは:電子帳簿保存法への対応や取得方法を解説 | コラム | クラウドERP PROACTIVE-SCSK

SCSKのクラウドERP「PROACTIVE」は、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)が認定する、電子帳簿保存法要件を満たすソフトウェアとしての認証を、5つ全て取得・保持しているシステムです。

単一のシステムで5つの認証を全て保有する製品は数少なく、PROACTIVEの導入により、国税関係帳簿・書類(決算関係書類・取引関係書類)のデータ保存・国税関係書類のスキャナ保存・電子取引の保存をワンストップで完結することが可能です。

5. ペーパーレス化はデータドリブン経営への第一歩

ペーパーレス化は、データドリブン経営を実現するための環境整備の第一歩です。データドリブン経営は、ビジネスのあらゆる意思決定において客観的なデータを活用することを目的としています。従来の勘や経験に頼った主観的な判断ではなく、データに基づく客観的な意思決定を可能にします。

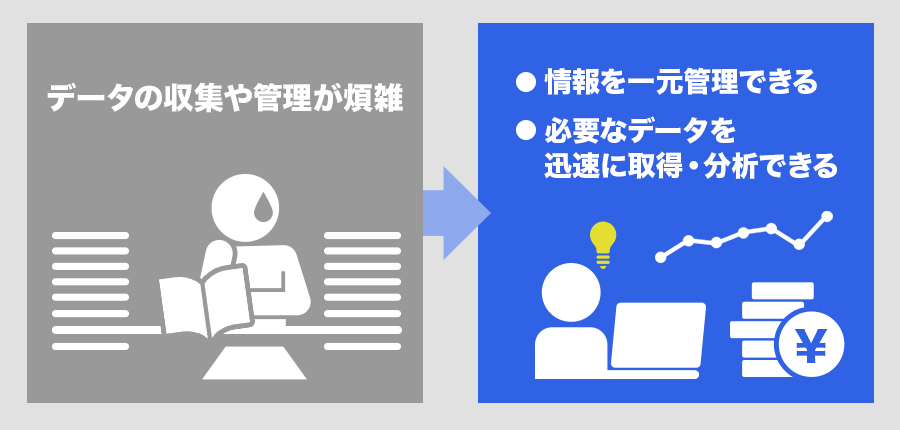

データドリブン経営が求められる理由は、変化の激しいビジネス環境において迅速かつ的確な意思決定が必要なためです。主観的な判断に依存すると、ミスや偏りが生じる可能性が高くなります。一方、データに基づく意思決定は、客観的で信頼性が高く、より正確なビジネス戦略を立案できます。紙媒体の書類では、データの収集や管理が煩雑であり、リアルタイムでのデータ分析が困難です。電子化することで、情報を一元管理し、必要なデータを迅速に取得・分析できます。例えば、経理業務において、取引データや経費データをデジタル化することで、リアルタイムでの財務分析や予算管理が容易になります。

さらに、紙の書類は物理的な劣化や紛失のリスクがあり、手作業による入力ミスも発生しやすいです。電子化することで、データの入力ミスを減らし、保管・検索も容易になります。正確なデータを蓄積し、それらを分析することで、経営判断における重要なインサイトを得ることができるのです。

6. 経理部門におけるペーパーレス化の実現におすすめのツール

ペーパーレス化を進めるためには、経理業務を効率化し、デジタル化を支援する適切なツールの導入が不可欠です。ここでは、ペーパーレス化に役立つ具体的なツールを紹介します。

(1)AI-OCR

AI-OCRは、従来のOCR技術に人工知能を搭載したツールです。紙の領収書や請求書の内容を高精度で読み取り、デジタルデータに変換できます。従来のOCRは文字の読み取り精度に課題がありましたが、AIを活用することで一般的な文字の癖や書式を学習し、認識精度が大幅に向上しました。

例えば「PROACTIVE」では、スマートフォンのカメラを使って領収書を撮影し、AI-OCRで読み取ったデータを経費精算システムに自動的に取り込むことが可能です。これにより、手入力の手間を省き、経理業務の効率が大幅に向上します。

(2)経費精算関連のクラウドサービス

経費精算関連のクラウドサービスもペーパーレス化に有効です。社員が領収書をスマートフォンで撮影し、必要な項目を入力するだけで、データがクラウドに送信されます。

例えば、クラウドサービスを利用することで、経費データの整理や処理が自動化され、経理担当者の負担が軽減されます。経理担当者がテレワークを行う際にも、必要なデータにすぐにアクセスでき、効率的に業務を進められるのが特徴的です。

これらのツールを導入することで、経理部門のペーパーレス化を推進し、業務効率を大幅に向上できます。AI-OCRやクラウドサービスの利用は、経理業務の自動化と効率化に貢献し、デジタルトランスフォーメーションの実現に向けた重要な一歩となります。

7. 経理業務のペーパーレス化の成功事例

東京都は、2023年3月末時点で、コピー用紙の調達量を2016年度比で約72%削減しました。この成果は、ペーパーレス化の推進により達成されました。また、起案文書の電子決定率は99.8%に達し、紙ベースの文書管理から電子管理への移行がほぼ完了しています。

さらに、東京都は行政手続きのデジタル化を進めており、約14,700プロセスのデジタル化を実施しました。これにより、紙の使用を大幅に削減し、業務の効率化と迅速化を実現しています。具体的には、紙の申請書類を電子化し、オンラインでの申請・承認が可能となったため、従来の紙ベースの手続きに比べて処理時間が短縮されたのです。

東京都は、四半期ごとにペーパーレス化の進捗状況を管理し、ダッシュボードで公開しています。これにより、ペーパーレス化の取り組みを可視化し、関係者全員が進捗状況を把握できるようにしているのが特徴です。

8. まとめ

経理業務のペーパーレス化は、業務効率化を進めるうえで欠かせない第一歩です。紙媒体を電子データに切り替えることで、処理速度が向上し、手入力のミスも大幅に削減できます。

さらに、ペーパーレス化はデータドリブン経営を実現するための重要なステップでもあります。デジタルデータを活用すれば、経営判断のスピードと正確性が高まり、競争力の強化につながります。リアルタイムでのデータ分析が可能となり、より的確な戦略的意思決定が行えるようになるのです。

ただし、ペーパーレス化を成功させるには、推進者の選定や環境整備、継続的な改善が不可欠です。システム導入や従業員のITリテラシー向上、法的・税務対応など、多岐にわたる課題への対処が求められます。加えて、システム障害のリスク管理やデータセキュリティの強化も重要なポイントです。

経理業務の未来を見据え、持続可能な成長を目指してペーパーレス化に取り組んでいきましょう。