1. 副業・兼業を認める企業が増加

従来、日本企業は従業員の副業・兼業を就業規則で禁止してきました。厚生労働省が作成している「モデル就業規則」(平成29年12月時点)でも、このことは明記されていました。しかし、平成30年1月に改定されたモデル就業規則では、副業・兼業についての規定が新設され、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」においても、職務専念義務、秘密保持義務、競業避止義務などについて、従業員と会社が話し合い互いに了承できているのであれば「長時間労働、企業への労務提供上の支障や企業秘密の漏洩等を招かないよう留意しつつ、雇用されない働き方も含め、その希望に応じて幅広く副業・兼業を行える環境を整備することが重要である」としています。

副業・兼業については、就業時間外のアルバイトなど会社には申告せず行われていたり、申告されていても、経済的な問題から特別に許可をされていたりというイメージがありました。しかし、昨今ではそうした「暗いイメージ」のものではなく、堂々と会社に申告して許可を受けたうえで、他の組織の仕事をするケースも増えています。

例えば、資格や学識経験などを生かして会社を設立し、それまで所属している企業に籍を置いたまま新しい仕事をしている人や、元の会社の社員のまま別の企業に参画して収入を得ている人などが表われています。また、企業によっては、了承されれば、一定の時間内で他の企業で働いても問題ないとする制度を作っているケースもあります。

2. 副業・兼業は、企業にとってメリットがあるのか

こうした動きと関連するのが、企業の人材不足です。

資格や知識・経験を生かして他社の仕事をしたい、という優秀な人材を退職させるのは得策ではないでしょう。また、家庭の事情で「少しの時間でも、実家を手伝いたい」という人材に、副業禁止というルールで退職に追い込むのも同様です。

「副業・兼業の促進に関するガイドライン」では、副業・兼業の企業側のメリットとして、以下の4点を挙げています。

- 1. 労働者が社内では得られない知識・スキルを獲得することができる。

- 2. 労働者の自律性・自主性を促すことができる。

- 3. 優秀な人材の獲得・流出の防止ができ、競争力が向上する。

- 4. 労働者が社外から新たな知識・情報や人脈を入れることで、事業機会の拡大につながる。

さらに、社会全体としての観点からも、「オープンイノベーションや起業の手段としても有効であり、都市部の人材を地方でも活かすという観点から地方創生にも資する面もあると考えられる」としています。

3. 従業員のことを正しく知る仕組み

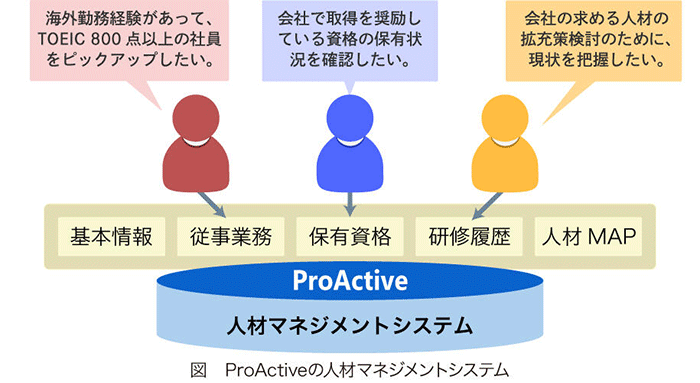

では、人材不足の中で、企業は従業員の能力や希望をどうマネジメントしていけばよいのでしょうか。

そもそも企業の人事・総務部門は、個々の従業員の経歴は管理しているが、詳細な仕事内容や入社後に取得した資格や検定結果などは部門のリーダーが把握している、ということが多いのではないでしょうか。

人事・総務部門が、全従業員の詳細な情報を正しく把握することができれば、適正な能力を持った人材を各部門やプロジェクトごとに割り当てることができるようになります。また、人の配置だけでなく、人材育成やスキルアップの観点からも、適切なアドバイスができるようになります。

ここで重要になるのが、従業員本人の希望や志向を加味するということです。雇用側の意向と従業員の気持ちにズレがあると、仕事に対するモチベーションにも影響してしまいます。そのためにも、定期的に従業員と現場リーダーや人事部門が話し合っていく必要があるでしょう。

4. タレントマネジメントで個人の業務履歴の把握

こうした従業員の職務履歴やスキルを管理して人事に役立てようというのが、タレントマネジメントです。個々の従業員の能力について一番知っているのは現場の部門ですが、タレントマネジメントを実施する人事・総務部門は、すべての従業員の能力を俯瞰することで、企業が成長するためにどんな人員配置、スキルアップ教育が必要なのかを見いだせるようになります。

タレントマネジメントは、副業・兼業を行いたいという従業員についても有効です。継続的にその活動や成果について、モニタリングすることで、より現実的な人事制度を設計できるようになるでしょう。また、副業・兼業による本人のスキル向上、人脈についても把握しやすくなります。

働き方改革やワーク・ライフ・バランスなどが注目されるなか、新しい人材マネジメントが求められていると言えるでしょう。