1. 激しい変化に的確に素早く対応するには、「データとデジタル技術」が必要

経済産業省は、2018年末に「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン」(DX 推進ガイドライン)を発表しました。そこでは、DXの定義について、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」とされています。

この定義のほとんどの部分は、長年多くの企業が追求してきたことです。しかし、ここで新たに強調されているのは「データとデジタル技術を活用して」という部分です。競争上の優位性を確立するためには、激しい変化に的確、かつ素早く対応するスピードが求められるようになっており、そのためには、データとデジタル技術の活用が欠かせないというわけです。従来培ってきた技術力や現場の力だけでは、世界中の競争相手と肩を並べていくことが難しくなっているのです。

2. DXに欠かせない経営層による戦略・ビジョン

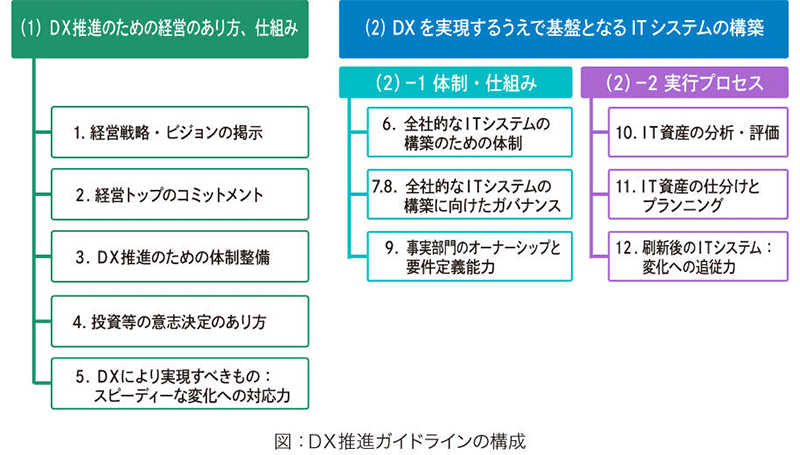

「DX 推進ガイドライン」ではDXの実践で欠かせない要素として「①DX 推進のための経営のあり方、仕組み」と、「②DX を実現するうえで基盤となる IT システムの構築」の2つの面から解説しています。

DX 推進のための経営のあり方、仕組みでは、経営戦略・ビジョンの提示が欠かせないとしています。そして失敗ケースとして、『戦略なき技術起点の PoC(Proof of Concept: 概念実証、新しいプロジェクト全体を作り上げる前に実施する戦略仮説・コンセプトの検証工程)』や『経営者が明確なビジョンがないのに、部下に丸投げして考えさせている(「AI を使って何かやれ」)』といったことが挙げられています。

戦略なき技術起点の PoCというのは、要するに、現場からのボトムアップに依存しているということです。業務の現場は、どうしても現在行っている仕事の延長線上で物事を発想する傾向にあります。その枠の中で戦略仮説・コンセプトの検証を実施していても、ビジネスモデルの変革にまで到達することはなかなか困難でしょう。だからこそ、企業全体の未来を構想した経営層による戦略、ビジョンが必要なのです。しかし、「AI を使って何かやれ」というのは戦略、ビジョンとは呼べません。

日本の企業の多くは、これまで「これを使って何か考えてみてくれ」と現場に投げかけ、現場からのボトムアップを支援する方法で、うまくやってこられたという面があります。だからこそ、DXの重要性に気づいた経営層は、これまでと同じ方法で変革を目指そうとします。しかし、これまでと違うのは、低成長の時代が続いていることと、変化のスピードが極めて早いということがありです。新しい取り組みへの投資が伸ばせないなかで、着実に変化に対応していくには、日々の業務に追われがちな現場からのボトムアップではなく、まず経営層がビジョンを発信していく必要があるでしょう。

3. 「接続における柔軟性」を重視した最適なIT基盤を

では、どのような戦略・ビジョンを策定すればよいのでしょうか。これについては、個々の企業が独自に構築するしかありません。DXの定義は、「DX 推進ガイドライン」のものだけでなく、どんな定義を見ても抽象的です。しかし、「将来、どのようにして競争に打ち勝つのか」というのは、企業自らが決定するしかないわけで、そのためにDXという概念を利用するのは決して間違った方法ではありません。

ここで強調しておきたいのは、「DX 推進ガイドライン」でも指摘されているとおり、少なくともDXへの取り組みを継続していく上で必要になるのは、「②DX を実現するうえで基盤となる IT システムの構築」です。もしERPをはじめとする基幹系システムが柔軟性に欠け、個別最適化され、複雑化しブラックボックスとなっていたら、DXの実践で不可欠となる「データとデジタル技術の活用」をスムーズに行えず、たとえ優れたビジョンや戦略を持っていたとしても、さまざまな変革は難しいものとなるでしょう。

「DX 推進ガイドライン」では、DXを実現する上で適格なIT基盤として、「事業部門ごとにバラバラではなく、全社横断的なデータ活用を可能とする」ものと指摘しています。また失敗ケースとして『事業部門がオーナーシップを持たず、情報システム部門任せとなり、開発した ITシステムが事業部門の満足できるものとならない』『既存の IT システムの仕様が不明確であるにもかかわらず、現行機能保証という要望を提示する』などを挙げています。

これまで基幹系システムの「柔軟性」というと、リソース配分の自由度やトランザクション増加時のパフォーマンスがメインテーマでした。しかし、DX推進に最適という意味では、今まで以上に外部システムやサービス、新しいアプリケーションとの接続における柔軟性が求められるようになります。

経営層から示されたビジョンに沿って、新たに実現しなくてはならない機能が当然ERPにも求められるようになります。そのときに、変更に数カ月かかるといった対応力では、競争力という点で不安を抱えることになります。ERPをはじめとする基幹系システムは、今後どんな企業であっても、データドリブンの時代になっていくでしょう。同業他社だけでなく幅広い業種の企業に関するケーススタディを学び、「接続における柔軟性」を重視したIT基盤を構想する必要があります。