「工事ごとの収支が把握できない」「赤字工事を未然に防ぎたい」。これらは建設業の経営において、多くの企業が抱える共通の課題です。工事期間が長く、関係者も多いためにコスト管理が複雑化しがちな建設業にとって、正確な「原価管理」は利益を確保するための生命線です。

この記事では、その原価管理の重要性から具体的な進め方、そして業務を効率化するシステムの選び方までを網羅的に解説します。自社の利益構造を見直し、健全な経営を目指す方はぜひご一読ください。

目次

建設業における原価管理の重要性とは?

建設業において、利益を確保し、企業を成長させていくためには「原価管理」が極めて重要です。どんぶり勘定になりがちなコストを正確に把握し、適切に管理することが、安定した経営基盤の構築につながります。まずは、原価管理の基本的な考え方と、建設業において、その重要性が特に高いとされる理由を解説します。

そもそも原価管理とは何か

原価管理とは、製品やサービスの提供にかかる費用(原価)を管理することです。具体的には、工事ごとにかかる材料費や人件費などのコストを正確に計算し、あらかじめ定めた予算内に収まるようにコントロールする一連の活動を指します。計画(予算策定)、実行(原価の記録)、統制(予算と実績の比較・分析)、改善というサイクルを回すことで、無駄なコストを削減し、利益の最大化を目指します。

なぜ建設業で特に原価管理が重要なのか

建設業は、他の産業と比較して利益率が低い傾向にあり、ひとつの工事の成否が経営全体に与える影響が大きいという特徴があります。また、プロジェクトは個別受注生産であり、工事期間が長期にわたることが多いため、資材価格の変動や予期せぬトラブルなど、原価が変動するリスクを常に抱えています。

このような厳しい経営環境のなかで、工事ごとの収支をリアルタイムで正確に把握し、赤字工事の発生を防ぐために、精度の高い原価管理が不可欠となるのです。実際に、建設業法では建設業許可の取得・更新の際に「完成工事原価報告書」の提出が義務付けられており、法的な観点からも原価管理の重要性が示されています。

原価管理がもたらす3つのメリット

適切な原価管理を行うことで、企業は多くのメリットを享受できます。

| メリット | 具体的な内容 |

|---|---|

| 利益構造の改善 | 工事ごとの正確な収支が「見える化」されることで、どの工事で利益が出ていて、どこに無駄が潜んでいるのかを特定できます。これにより、コスト削減のポイントが明確になり、利益率の改善につながります。 |

| 経営判断の精度向上 | 正確な原価データは、損益分岐点を把握し、将来の利益を予測するための基礎情報となります。これにより、「この案件を受注すべきか」「どの分野に投資すべきか」といった経営上の重要な意思決定を、勘や経験だけに頼らず、客観的なデータに基づいて行うことができます。 |

| リスク管理の強化 | 予算と実績を常に比較・分析することで、予期せぬコスト増などの問題を早期に発見できます。「終わってみたら赤字だった」という事態を防ぎ、問題が小さいうちに対策を講じることが可能になります。 |

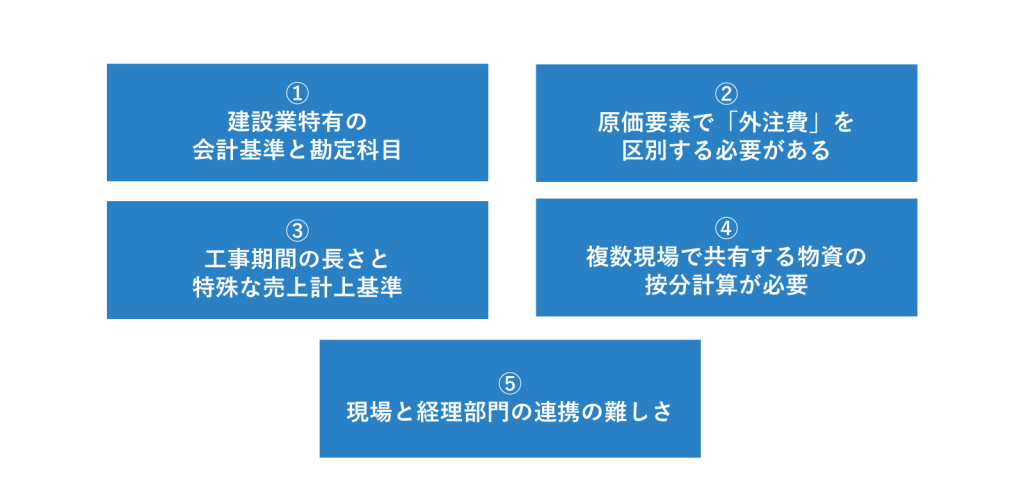

建設業の原価管理が「難しい」と言われる5つの理由

多くの企業がその重要性を認識している一方で、建設業の原価管理は「難しい」と言われます。その背景には、建設業特有の会計ルールや商慣習が存在します。ここでは、原価管理を難しくしている5つの代表的な理由を解説します。

理由1:建設業特有の会計基準と勘定科目

建設業の会計処理は、一般的な商業会計とは異なる「建設業会計」という独自のルールに基づいて行われます。例えば、一般的な「売上高」は「完成工事高」、「仕掛品」は「未成工事支出金」といった特殊な勘定科目を使用します。

これらの勘定科目は、国土交通省の定める規則に沿って正しく使い分ける必要があり、他業種の経理経験者であっても習熟するには時間が必要です。この専門性の高さが、原価管理の第一のハードルとなっています。

理由2:「外注費」を含む4つの原価要素

一般的な製造業の原価が「材料費」「労務費」「経費」の3要素で構成されるのに対し、建設業会計ではこれに「外注費」を加えた4つの要素で原価を管理します。建設工事は、専門工事会社や一人親方といった外部の事業者に業務を委託することが多いため、外注費が原価全体に占める割合が大きくなります。この外注費を他の費用と明確に区別し、正確に管理することが求められる点が、建設業の原価計算を複雑にする一因です。

理由3:工事期間の長さと特殊な売上計上基準

建設工事は、着工から引き渡しまで数ヶ月から数年に及ぶことも珍しくありません。この長い工事期間に対応するため、「工事進行基準」という特殊な売上計上基準が用いられることがあります。これは、工事の進捗度に応じて、決算期ごとに収益と費用を分割して計上する方法です。工事の進捗度を客観的に算出し、それに対応する原価を正確に計上する必要があるため、会計処理が非常に複雑になります。

理由4:直接費と間接費の複雑な費用構成

工事原価は、特定の工事に直接紐づけられる「直接工事費」と、複数の工事に共通して発生する「工事間接費(共通費)」に分けられます。例えば、ある現場で使う資材費は直接費ですが、複数の現場を管理する事務所の家賃や、共通で使う重機の維持費などは間接費です。この間接費を、どの工事に、どのような基準で配賦(按分)するかという計算が非常に煩雑で、正確な原価把握を難しくしています。

理由5:現場と経理部門にまたがる業務負担

原価管理には、現場と経理部門の密な連携が不可欠です。しかし、実際には現場担当者がExcelなどで作成した日報や報告書を、経理担当者が会計システムに再度手入力しているケースが多く見られます。これでは二重入力の手間がかかるだけでなく、転記ミスや情報のタイムラグが発生し、リアルタイムでの正確な原価把握を妨げる原因となります。

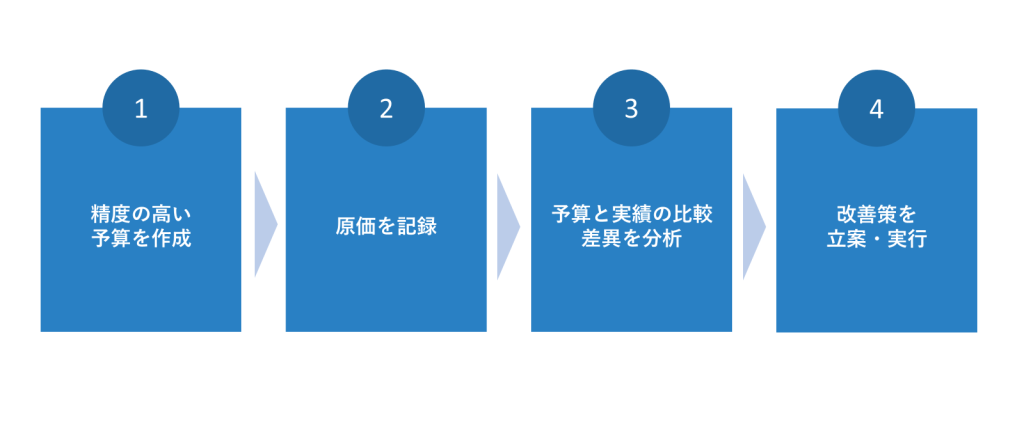

利益を最大化する原価管理の具体的な進め方【4ステップ】

建設業特有の難しさがある原価管理ですが、正しいステップを踏むことで、精度を高め、利益改善につなげることが可能です。ここでは、原価管理を成功させるための具体的な4つのステップを紹介します。

ステップ1:精度の高い「実行予算」を作成する

原価管理の出発点は、工事を受注した後に作成する「実行予算」です。実行予算とは、その工事を完成させるために実際にどれだけのコストがかかるかを、材料費、労務費、外注費、経費の4つの原価要素ごとに詳細に見積もったものです。過去の類似工事のデータや最新の仕入れ価格などを参考に、できるだけ精度の高い予算を組むことが、後の工程の基礎となります。

ステップ2:日々の「実際原価」を正確に把握する

工事が始まったら、日々発生する原価を正確に記録していきます。仕入れた資材の伝票、作業員の日報、外注先への発注書など、原価に関するあらゆる情報を収集し、工事ごとに集計します。この段階で、いかに正確なデータを、いかにタイムリーに収集できるかが、原価管理の成否を分ける重要なポイントになります。

ステップ3:「予算」と「実績」の差異を分析する

次に、ステップ1で作成した「実行予算」と、ステップ2で集計した「実際原価」を比較し、その差異を分析します。予算よりもコストがかかりすぎている項目はないか、逆に予算が余っている項目はないかを確認します。差異が発生している場合は、「なぜ差異が生まれたのか」その原因を深掘りすることが重要です。例えば、「特定の資材価格が高騰した」「想定外の追加工事が発生した」「作業効率が計画より悪かった」など、具体的な原因を特定します。

ステップ4:分析結果を基に改善策を実行する

差異の原因が特定できたら、具体的な改善策を立てて実行に移します。資材の仕入れ先を見直す、作業手順を改善して効率を上げる、外注先と価格交渉を行うなど、次のアクションにつなげます。また、この分析結果と改善策は、必ずデータとして蓄積し、次の工事の実行予算作成や見積もり作成に活かすことで、会社全体の原価管理能力が向上していきます。このPDCAサイクルを継続的に回すことが、利益を生む体質への転換につながるのです。

失敗しない原価管理システムの選び方

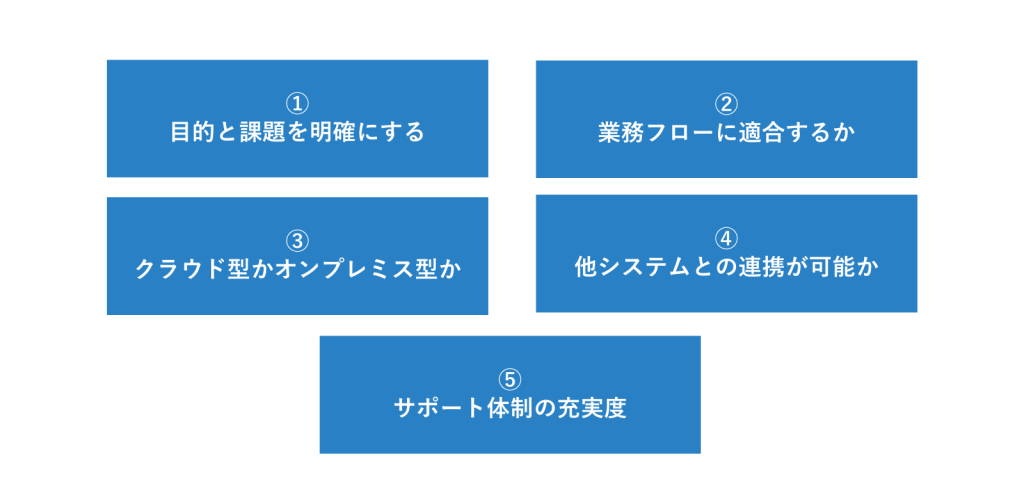

Excelでの原価管理には限界があり、多くの企業が専用の「原価管理システム」の導入を検討しています。しかし、自社に合わないシステムを選んでしまうと、かえって業務が煩雑になることもあります。ここでは、システム選びで失敗しないための5つのポイントを解説します。

導入目的と解決したい課題を明確にする

まず、「なぜシステムを導入するのか」という目的を明確にしましょう。「経理の入力作業を効率化したい」「リアルタイムで工事収支を把握したい」「赤字工事をなくしたい」など、自社が抱える具体的な課題を洗い出すことで、システムに求めるべき機能の優先順位が見えてきます。

自社の業務フローや会計基準に対応できるか

建設業特有の勘定科目や工事進行基準に対応しているかは、必須のチェック項目です。その上で、見積書作成から実行予算、発注、支払、請求といった自社の一連の業務フローに、システムがスムーズに適合するかを確認しましょう。カスタマイズの柔軟性も重要な選定基準となります。

クラウド型かオンプレミス型かを選択する

システムには、インターネット経由で利用する「クラウド型」と、自社内にサーバーを設置する「オンプレミス型」があります。クラウド型は初期費用を抑えられ、場所を選ばずに利用できるメリットがある一方、オンプレミス型は自社に合わせて自由にカスタマイズしやすい特徴があります。自社の規模や予算、IT管理体制などを考慮して選択しましょう。

| タイプ | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| クラウド型 | ・初期費用が安い ・場所を選ばずアクセス可能 ・メンテナンスが不要 |

・カスタマイズの自由度が低い ・ランニングコストがかかる |

| オンプレミス型 | ・カスタマイズ性が高い ・既存システムと連携しやすい |

・初期費用が高い ・サーバーの維持・管理が必要 |

他システムとの連携や一元管理が可能か

すでに利用している会計ソフトや給与計算ソフト、勤怠管理システムなどがあれば、それらとデータ連携できるかを確認することも重要です。データ連携ができれば、二重入力の手間が省け、大幅な業務効率化につながります。各部門のデータが一元管理されることで、経営状況をより正確に、かつ迅速に把握できるようになります。

サポート体制は充実しているか

システムの導入後、操作方法で不明な点が出てきたり、トラブルが発生したりすることもあります。そのため、導入時の設定支援や、導入後の問い合わせに迅速に対応してくれるサポート体制が整っているかを確認しましょう。電話やメールでのサポートはもちろん、定期的な研修会などを開催しているベンダーもあります。

【目的別】建設業向け原価管理システム・ツールの紹介

建設業向けの原価管理システムは多種多様です。ここでは、企業の目的別に代表的なツールの種類を紹介します。

総合的な業務効率化を目指すERPシステム

ERP(Enterprise Resource Planning)システムは、原価管理だけでなく、会計、販売、人事給与といった企業の基幹業務を統合的に管理するシステムです。データの一元管理によって部門間の連携がスムーズになり、経営全体の見える化と効率化を実現したい大企業や中堅企業に向いています。

たとえばSCSKが提供するPROACTIVE Constructionは、AIネイティブな次世代型ERP「PROACTIVE」を中核として、建設業界の業務の標準化、効率化、そして経営判断の迅速化を支援する業界特化型オファリングサービスです。見積、原価、工程、人員などの業務データをクラウド上に一元管理し、統合プラットフォームを通じて迅速な情報共有と多軸分析を実現します。

また、建設業特有の商習慣や法規制に対応するため、歩掛り計算、分割請求、前払金保証などの機能を標準搭載し、柔軟なマスタ設定と伝票レイアウトで取引先・協力会社の要求にも即応します。

さらに、公共工事統一コードや出来高管理など業界標準の業務フローをテンプレート化し、承認・アラート・進捗ダッシュボードを搭載することで、不正防止と手戻り低減を実現し、現場と本社の情報齟齬をなくします。

PROACTIVE Constructionは、建設業界の効率化と品質向上を支援し、DXを通じて企業の競争力向上に寄与するサービスです。

詳細はこちら

会計業務との連携に強い会計ソフト

会計ソフトの中には、建設業会計に特化したバージョンやオプション機能を提供しているものがあります。経理業務の効率化を主目的としつつ、工事ごとの原価集計や収支管理を行いたい場合に適しています。日々の仕訳入力から決算書作成までのプロセスを大幅に効率化できます。

現場のDXを推進するプロジェクト管理ツール

プロジェクト管理システムは、現場の工程管理や情報共有に強みを持ちつつ、原価管理機能を搭載しているものもあります。スマートフォンやタブレットから日報や経費を登録でき、現場の情報をリアルタイムで原価管理に反映させたい場合に有効です。現場と本社の情報格差をなくし、迅速な意思決定をサポートします。

まとめ

建設業における原価管理は、単なるコスト計算ではなく、利益を生み出し、持続的な成長を支える経営の土台となるものです。建設業ならではの複雑さはあるものの、正しい手順でPDCAサイクルを回し、自社に適したITツールを活用することで、着実に改善を図ることができます。

この記事の内容が、自社の原価管理体制を見直すきっかけとなり、より安定した経営の実現につながれば幸いです。