サプライチェーンマネジメントは、原材料の調達から製品が消費者の手に届くまでの一連の流れを最適化する経営手法として、多くの企業に注目されています。グローバル化やデジタル化が進む現代ビジネスにおいて、サプライチェーンマネジメントの重要性はますます高まっています。本記事では、サプライチェーンマネジメントの基本概念から導入メリット、さらには最新テクノロジーとの連携まで幅広く解説します。

目次

サプライチェーンマネジメント(SCM)とは

サプライチェーンマネジメントとは、原材料の調達から製造、物流、販売を経て最終消費者に至るまでの一連の流れ(サプライチェーン)を統合的に管理し、全体最適化を図る経営手法です。企業内だけでなく、取引先企業も含めたサプライチェーン全体で情報・物・資金の流れを効率化することで、コスト削減や顧客満足度向上を実現します。

サプライチェーンマネジメントの定義と仕組み

サプライチェーンマネジメントは、「商品の調達から消費までの一連の流れを管理することで最適化し、効率よく商品を供給する経営管理手法」と定義できます。具体的には、原材料・部品の調達、製造、在庫管理、物流、販売までの各プロセスを連携させ、情報共有を図りながら全体最適化を目指します。

サプライチェーンの基本的な流れは以下のとおりです。

- 1. 調達: 原材料や部品を供給業者から購入する段階

- 2. 製造: 調達した材料を使用して製品を生産する段階

- 3. 在庫管理: 製品や原材料の保管・管理を行う段階

- 4. 物流: 製品を倉庫から小売店や消費者に届ける段階

- 5. 販売: 最終消費者に製品を提供する段階

これらの各プロセスを「物・お金・情報」の3つの流れを連携させながら管理することが、サプライチェーンマネジメントの基本的な仕組みです。

サプライチェーンマネジメントが必要とされる背景と歴史

サプライチェーンマネジメントの概念は1980年代前半にアメリカで誕生し、日本では2000年代初頭にITを企業経営に取り込む動きとともに注目されるようになりました。その背景には以下のような時代の変化があります。

(1)グローバル化の進展

企業活動のグローバル化により、サプライチェーンが世界中に拡大しました。言語や文化、商習慣の異なる海外企業との取引が増える中で、各プロセスの情報を一元管理し全体最適を図ることが重要になっています。

(2)情報技術の発展

ITの進化によりビッグデータの活用が可能となり、需要予測や市場トレンドの分析による適切な製品供給が実現しています。クラウドコンピューティングやIoT技術の普及も、サプライチェーン管理の高度化に貢献しています。

(3)リスク対応の必要性

震災やパンデミックなどでサプライチェーンが分断されるリスクが顕在化し、強靭なサプライチェーン構築の重要性が認識されるようになりました。

サプライチェーンマネジメントが企業に注目される理由とは?

現在、サプライチェーンマネジメントが企業に注目される理由は、ビジネス環境の変化と競争優位性の確立にあります。

消費者ニーズの多様化と短サイクル化

現代の消費者は、高品質な製品をより早く、より安く入手することを求めています。また、トレンドの変化も速く、製品ライフサイクルが短くなっているため、企業は市場の変化に素早く対応する必要があります。

競争の激化とコスト削減の必要性

グローバル化により競争が激化する中、企業は競争力を維持するためにコスト削減を求められています。サプライチェーンマネジメントによる効率化は、在庫コストの削減、生産効率の向上、物流の最適化などを通じて、大幅なコスト削減に貢献します。

環境問題と持続可能性への関心

環境負荷の低減や持続可能なビジネスモデルの構築が求められる中、サプライチェーンマネジメントは資源の効率的利用や廃棄物削減にも貢献します。

サプライチェーンマネジメントのメリット

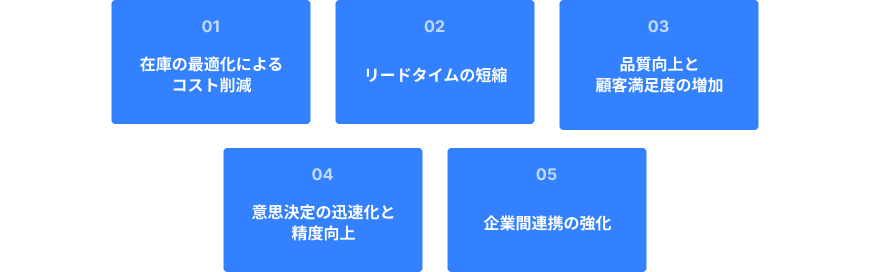

サプライチェーンマネジメントを導入することで、企業は多くのメリットを享受できます。

(1)在庫の最適化によるコスト削減

サプライチェーンマネジメントでは、需要予測の精度向上や情報共有の円滑化により、適正在庫の維持が可能になります。過剰在庫を減らすことで、在庫保管コストや資金繰りの改善、商品の陳腐化リスクの低減が実現します。さらに、適正在庫を保つことは、欠品のリスクも軽減できるため、販売機会の損失も防げます。これにより、無駄な仕入れや保管にかかるコストが削減され、全体的なコスト効率の高い経営が実現できます。

(2)リードタイムの短縮

原材料の調達から製品の配送までの全プロセスを最適化することで、生産や物流に要するリードタイムを短縮できます。これにより、市場の変化や顧客ニーズに迅速に対応することが可能になります。また、リードタイムが短くなることで、在庫の回転率も上がり、結果としてキャッシュフローの改善にもつながります。顧客の「欲しいときに届く」という期待に応えやすくなるため、競合優位性の確保にも有利です。

(3)品質向上と顧客満足度の増加

サプライチェーン全体での品質管理の徹底や、顧客からのフィードバックをサプライチェーン全体で共有することで、製品・サービスの品質向上が期待できます。

たとえば、製造工程における不良品率の低減や、物流における破損・遅延の防止など、各プロセスで品質が安定することで、結果的にクレームや返品の減少にもつながります。

これらはすべて顧客満足度の向上につながり、ブランド価値の強化やリピーターの獲得にも寄与します。

(4)意思決定の迅速化と精度向上

サプライチェーン全体のデータを一元管理し、リアルタイムで情報を把握できるため、経営判断の迅速化と精度向上が実現します。

従来は部門ごとに分断されていた情報が、サプライチェーンマネジメントにより統合されることで、「何が、どこで、いつ起こっているのか」を即座に把握できます。これにより、需給バランスの調整や在庫の見直しなど、タイムリーかつ的確な意思決定が可能になります。経営環境が不安定な現代において、こうした判断力は大きな競争力となります。

(5)企業間連携の強化

サプライヤーや物流業者、販売パートナーなどとの情報共有が進むことで、企業間の連携が強化されます。

サプライチェーンは単なる物流や製造の流れではなく、複数の企業が協働するネットワークです。サプライチェーンマネジメントにより共通の情報基盤が整備されることで、納期調整や品質管理、需給予測などでの連携がスムーズになります。

これにより、サプライチェーン全体としての柔軟性やリスク対応力が高まり、災害や市場変動といった突発的な事態にも強くなります。

サプライチェーンマネジメント導入時に気を付けるべきデメリット・注意点

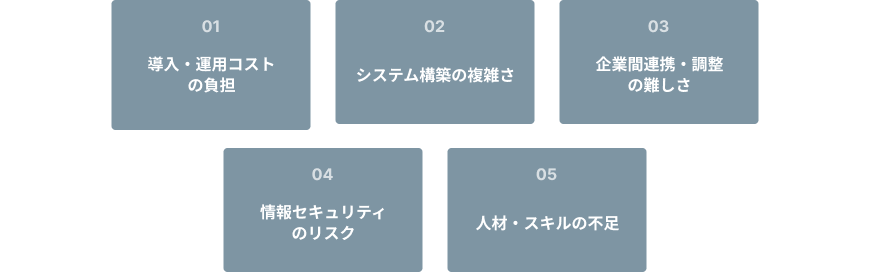

サプライチェーンマネジメントには多くのメリットがある一方で、導入・運用に際しては以下のようなデメリットや注意点も存在します。

(1)導入・運用コストの負担

サプライチェーンマネジメントシステムの導入には、ソフトウェア購入費やカスタマイズ費用、運用にかかる人件費など、相応の投資が必要です。

さらに、システムの更新や保守にも継続的なコストが発生するため、中長期的な視点での費用対効果の検討が欠かせません。中小企業にとっては特に負担が大きく、ROI(投資対効果)を事前に明確にしておくことが重要です。

(2)システム構築の複雑さ

サプライチェーンは多くの業務プロセスと関係者を含む複雑なネットワークです。効率的な業務構築のため、きめ細かくプロセスを検討した結果、システムが複雑になりすぎて逆に非効率になるケースも少なくありません。

特に、自社独自の業務フローを無理にサプライチェーンマネジメントに合わせようとした結果、現場が混乱し、運用定着に時間がかかることもあります。導入前には業務プロセスの見直しと、システムとの整合性の確認が重要です。

(3)企業間の連携・調整の難しさ

サプライチェーンマネジメントは自社内だけでなく、サプライヤーや物流業者、販売パートナーなど多くの企業との連携が必要です。

しかし、それぞれの企業で使っているシステムや業務フローが異なるため、情報の形式や頻度、共有方法などを統一するのは容易ではありません。

相互に信頼関係を築き、連携ルールを明確にしていくことが、サプライチェーンマネジメント成功のカギを握ります。

(4)情報セキュリティのリスク

サプライチェーン全体で情報を共有することで、情報漏洩のリスクが高まります。

特に、顧客情報や取引先の機密情報などが外部に漏れた場合、ブランドイメージや信頼性に大きなダメージを与える可能性があります。

そのため、適切なアクセス制御や暗号化、セキュリティポリシーの整備が不可欠です。サイバー攻撃への対策も含めて、全体でリスクマネジメントを徹底する必要があります。

(5)人材・スキルの不足

サプライチェーンマネジメントの導入・運用には、ITスキルだけでなく、業務プロセスの理解や分析能力、組織変革のスキルなど、幅広い知識と経験を持つ人材が必要です。

しかし、日本ではサプライチェーンマネジメントに関する専門人材がまだ不足しており、外部パートナーへの依存度が高くなりがちです。

自社内にノウハウを蓄積していくためには、社内教育や研修の強化、専門人材の採用といった中長期的な視点が求められます。

サプライチェーンマネジメント導入の流れ

サプライチェーンマネジメントを効果的に導入するためには、計画的かつ段階的なアプローチが必要です。一般的な導入の流れは以下の通りです。

- 1. 現状分析と課題の明確化

- 2. 導入目的と目標の設定

- 3. 導入範囲と優先順位の決定

- 4. システム要件の定義とベンダー選定

- 5. 導入計画の策定と体制構築

- 6. システム構築とテスト

- 7. 組織・プロセスの変革

- 8. 運用開始と定着化

- 9. 効果測定と継続的改善

導入を成功させるための重要なポイント

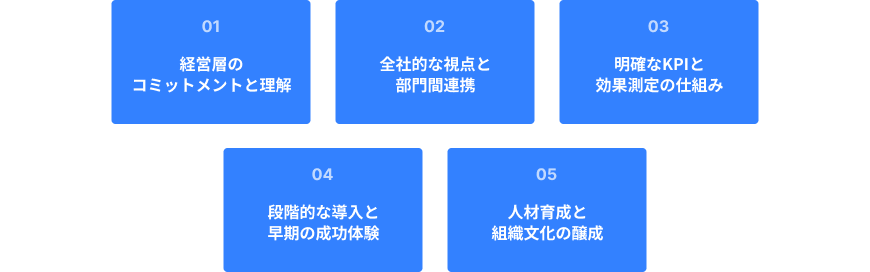

サプライチェーンマネジメントの導入を成功させるためには、以下のポイントが重要です。

(1)経営層のコミットメントと理解

サプライチェーンマネジメント導入は企業全体の変革を伴うため、経営層の強力なコミットメントと理解が不可欠です。

サプライチェーンマネジメントは単なる業務改善ではなく、企業文化や意思決定プロセスそのものに影響を与える戦略的取り組みです。経営層が自らその意義を深く理解し、必要なリソースや予算を確保し、現場と連携しながら方針を明確に示すことが、プロジェクト成功の基盤となります。現場の協力を得るには、トップダウンの強いメッセージが不可欠です。

(2)全社的な視点と部門間連携

サプライチェーンマネジメントは部門を横断する取り組みであり、個別最適ではなく全体最適を目指す必要があります。

部門ごとの利害やKPIが異なる中で、全社共通の目的に向かって足並みをそろえるには、透明性のあるコミュニケーションと、組織横断的なプロジェクト体制が求められます。部門間での連携強化は、結果的にサプライチェーン全体のパフォーマンス向上につながります。

(3)明確なKPIと効果測定の仕組み

サプライチェーンマネジメント導入の目標を具体的なKPI(Key Performance Indicator)として設定し、定期的に効果を測定・評価する仕組みが必要です。

たとえば、「在庫回転率」「リードタイム短縮率」「納期遵守率」「サプライチェーンマネジメント全体のコスト削減率」など、定量的な指標を用いることで、プロジェクトの進捗や効果を可視化できます。

定期的なモニタリングと改善活動によって、サプライチェーンマネジメント施策の有効性を高め続けることができます。KPIが曖昧なままでは、改善の方向性が見えなくなり、現場のモチベーションも維持しにくくなります。

(4)段階的な導入と早期の成功体験

小規模なプロジェクトから始め、早期に成功事例を作ることが重要です。

初期段階で全社一斉導入を目指すと、現場に混乱や抵抗感が生じやすく、失敗リスクも高まります。そのため、まずは一部門や特定の製品ラインなど、スモールスタートで導入し、短期間で成果を出すことが効果的です。

成功体験を積み重ねることで、他部門への展開もスムーズになり、社内の理解と支持を得やすくなります。このような段階的なアプローチは、サプライチェーンマネジメントを社内に定着させるうえで非常に有効です。

(5)人材育成と組織文化の醸成

サプライチェーンマネジメントの運用には、サプライチェーン全体を俯瞰できる視点と、データ分析や問題解決のスキルを持った人材が必要です。しかし、多くの企業ではそのような人材が不足しており、プロジェクトが計画通りに進まない要因となっています。

サプライチェーンマネジメントの定着には、現場担当者への継続的な研修だけでなく、組織全体として「変化を受け入れる文化」を育てていくことも重要です。

デジタル化・自動化が進む中で、サプライチェーン全体の理解と変革をリードできる人材を育成することが、持続的な競争力の源泉となります。

サプライチェーンマネジメントと最新テクノロジー

最新テクノロジーはサプライチェーンマネジメントに変革をもたらしています。主要なテクノロジーと活用法を紹介します。

インダストリー4.0とサプライチェーンマネジメント

インダストリー4.0は製造業のデジタル化・スマート化を目指す概念で、IoT、AI、ビッグデータなどの先端技術を活用し、製造プロセスの自動化・効率化を実現します。

ブロックチェーン技術の活用

ブロックチェーンをサプライチェーンマネジメントに活用することで、透明性、トレーサビリティ、セキュリティが向上します。

デジタルツインによる仮想シミュレーション

デジタルツインとは、現実の対象をデジタル空間に再現したモデルです。サプライチェーンをデジタルツイン化し、様々なシナリオをシミュレーションすることで、最適な戦略を検討できます。

AIと機械学習の活用

AIと機械学習技術は、需要予測、在庫最適化、異常検知など、サプライチェーンマネジメントのあらゆる側面で革新をもたらしています。

サプライチェーンマネジメントの導入を支援する制度とツール

サプライチェーンマネジメントの導入を効果的に進めるには、各種支援制度やツールの活用が有効です。

サプライチェーンマネジメント導入支援制度(補助金・助成金)

政府や自治体、各種団体では、企業のサプライチェーンマネジメント導入や高度化を支援するための様々な制度を設けています。IT導入補助金やものづくり補助金など、目的に応じた制度を活用することで、導入コストの負担を軽減できます。

サプライチェーンマネジメント関連のツール・システムの活用方法と選定基準

サプライチェーンマネジメントを効果的に実施するためには、適切なツールやシステムの選定が重要です。ERPシステム、需要予測システム、在庫管理システム、倉庫管理システム(WMS)、輸送管理システム(TMS)などから、自社の目的や規模に合ったものを選択しましょう。

選定の際は、機能性、拡張性、使いやすさ、導入実績、サポート体制、コスト、セキュリティなどの観点から総合的に評価することが大切です。

SCSKが提供する、AIネイティブな次世代型ERPを中核に据えた「PROACTIVE」は、従来のERPの枠を超え、経営と現場をシームレスにつなぐ次世代型ビジネスプラットフォームです。なかでも卸売・商社業界向けオファリングサービス「PROACTIVE Wholesale & Trade」では、複雑かつ多様な取引形態や品目管理に対応する、業界特化の標準機能を備えています。これにより、卸売・商社業界特有の業務を効率化し、業務負荷の軽減を実現します。さらに、業務・業界に最適化されたテンプレートを活用することで、業務プロセスの標準化を促進し、「Fit to Standard」の実現を支援します。

まとめ:サプライチェーンマネジメントを効果的に活用し、競争力を高めよう

サプライチェーンマネジメントは企業の競争力を高める重要な経営手法です。物・お金・情報の流れを最適化し、コスト削減と顧客満足度向上を実現することで、変化の激しい現代ビジネス環境においても持続的な成長を可能にします。