雇用保険の被保険者である従業員が離職する時、会社は事業所を管轄するハローワークに雇用保険被保険者資格喪失届を届け出ることで、雇用保険被保険の資格を喪失する手続きを行う必要があります。

そして、離職した従業員が基本手当(失業した時に本人に支払われる雇用保険の給付金)を受給しようとする場合には、ハローワークに離職証明書を提出し、求職の申込みをしなければなりません。

今回の記事では、人事労務のエキスパートとして様々なサービスを全国に展開する小林労務が、離職票の発行について解説します。

1. 離職票とは

(1)離職票とは

離職票とは、雇用保険の被保険者が離職したことを証明する書類で、正式名称は「雇用保険被保険者離職票」と呼びます。

離職票には「離職票-1」と「離職票-2」の2種類があります。

「離職票-1」は基本手当の払込先金融機関名や口座番号を記入する書類です。「離職票-2」は離職日以前の会社からの賃金支払状況等や離職理由を記入し、基本手当の支給額や支給日数等が決まる書類です。

賃金支払状況等や離職理由を正確に記入しないと退職者が損をする可能性がありますので、よく確認することが大切です。

また、59歳以上の方は別ですが、本人から「離職票は不要」と申し出がない限り、雇用保険資格喪失届に離職証明書を添えて提出しなければなりません。後日、本人が会社に対して、離職証明書の交付請求をしたときは、会社はこれに応じて作成しなければなりません。

発行が遅れると、受給開始時期が遅れます。再就職先が決まっていない場合は、生活設計に支障が出る可能性があります。

法令上は退職後10日以内に手続きすることが定められていますが、なるべく早く手続きをすることが好ましいでしょう。

(2)離職票・離職証明書・退職証明書の違い

上述した通り、退職者が基本手当を受給しようとする時は、ハローワークに離職票を提出し、求職の申込みをしなければなりません。この離職票は、会社が資格喪失届に添えて提出する離職証明書に基づいてハローワークから交付されるものです。

離職票は、退職者が基本受給する時に必要な書類です。一方で離職証明書は、労働者から退職の申し出があった場合に会社がハローワークに提出する書類のことをいいます。

退職証明書は、離職票や離職証明書とは違い、公的な書類ではありません。

労働基準法では、労働者が退職する場合、在職中の労働契約内容などについて証明書の交付を請求した時に、会社が交付しなければならないと定められています。これは退職証明書を指しているものとなります。公的な書類ではないため、特に決まった様式はありません。

| 離職票 | 離職証明書 | 退職証明書 | |

|---|---|---|---|

| 正式名称 | 雇用保険被保険者離職票 | 雇用保険被保険者離職証明書 | なし |

| 概要 | 退職者が基本手当の受給手続きを行うための書類 | 離職票を発行するためにハローワークに提出する書類 | 労働者が退職したことを証明する書類 |

| 提出先 | ハローワークから発行された離職票を会社が退職者に | 会社からハローワークに | 会社から退職者に |

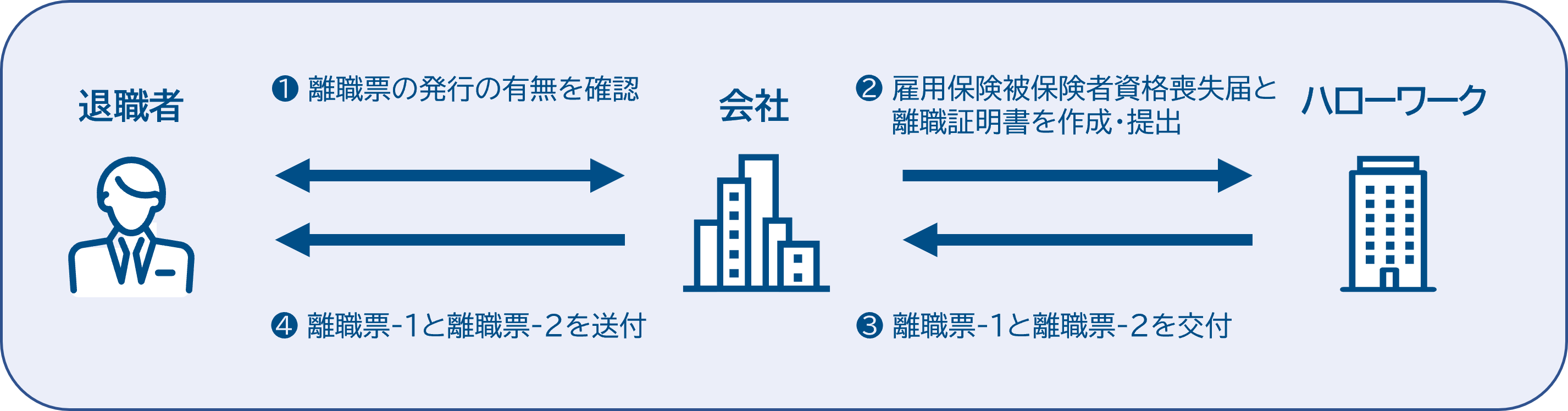

2. 離職票発行の流れ

下記の流れで進めていきます。

- ①会社と退職者間で、離職票の発行の有無を確認

- ②会社がハローワークに、雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書を作成・提出

- ③ハローワークが会社に、離職票-1と離職票-2を交付

- ④会社が退職者に離職票-1と離職票-2を送付

3. 離職証明書の書き方

離職証明書をハローワークに提出する時には、賃金台帳や出勤簿等の「離職の日以前の賃金支払状況等」を確認することができる資料が必要です。

添付する書類は離職理由により異なるため、注意が必要です。

< 離職理由別添付書類例 >

| 離職理由 | 添付書類 |

|---|---|

| 定年 | 就業規則(定年年齢が記載されている箇所) |

| 有期契約期間満了 | 期間満了日が記載されている雇用契約書 |

| 自己都合 | 退職届 |

| 会社都合(解雇) | 就業規則(解雇理由が記載されている箇所) |

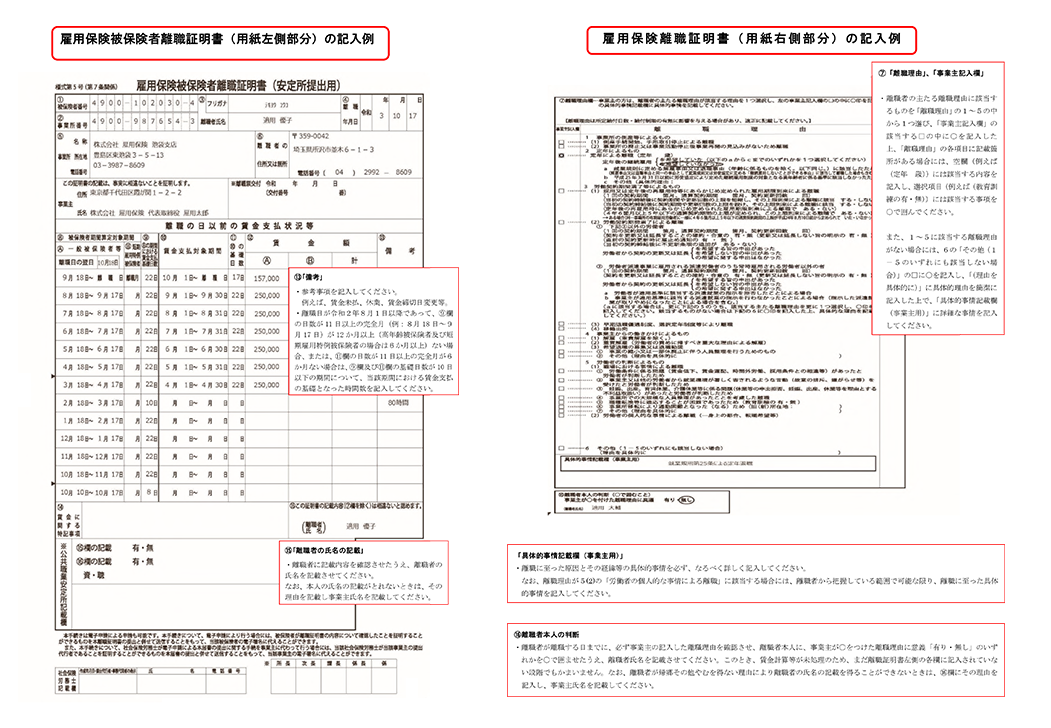

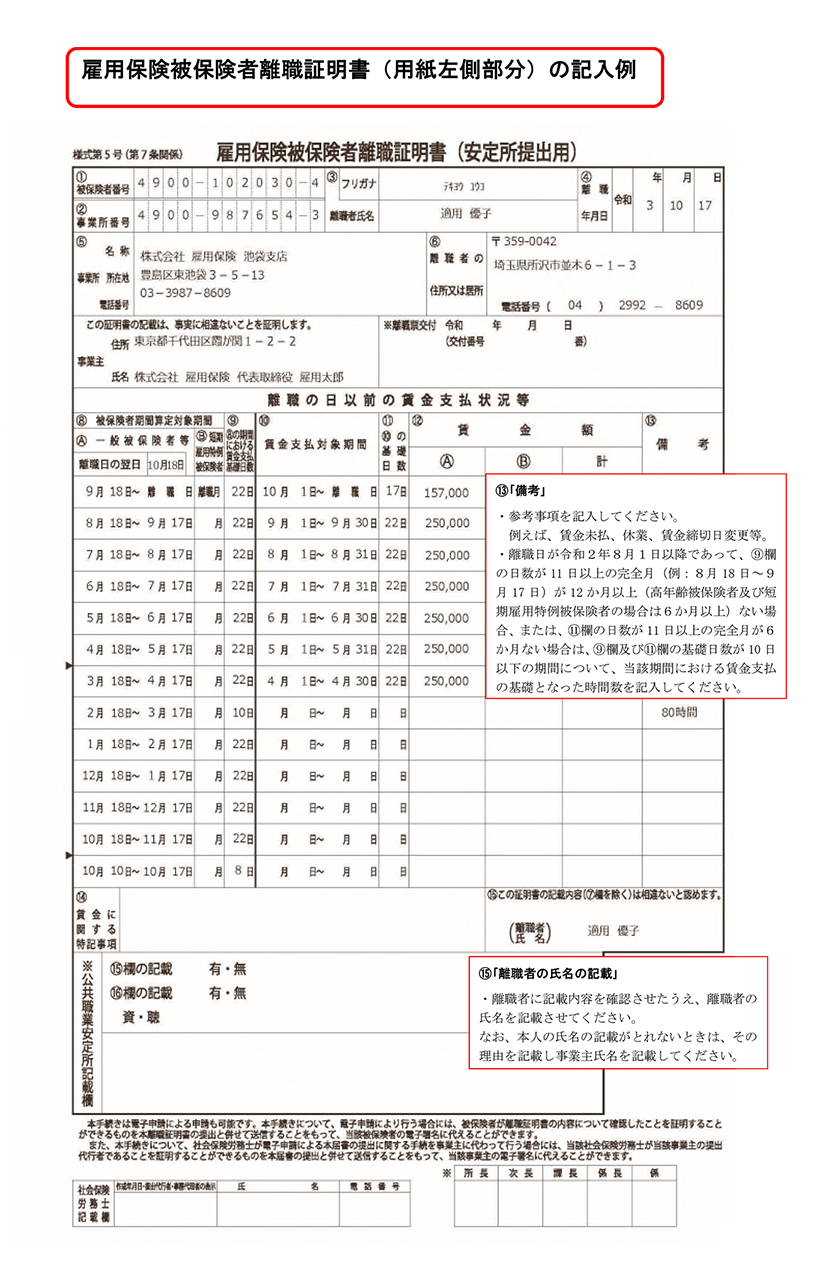

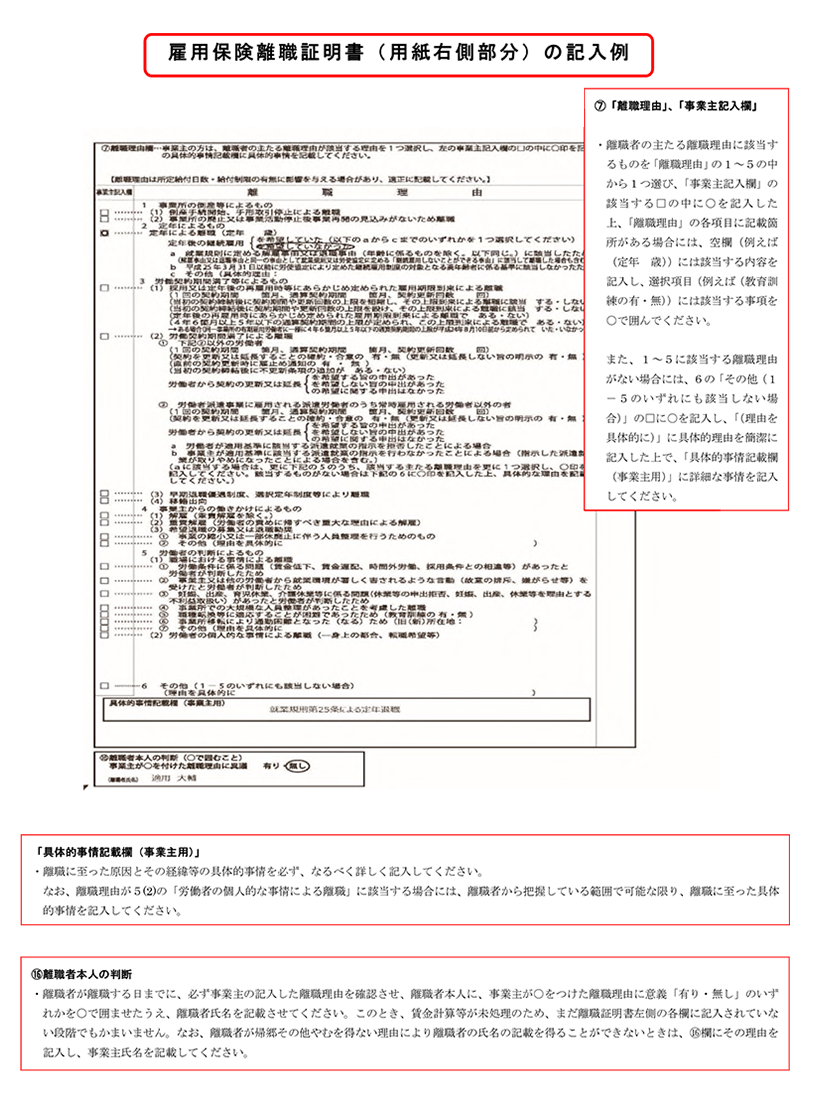

下図の雇用保険被保険者離職証明書については、「確認書類の照合省略に係る申出書」(承認を得るには、雇用保険関係の事務手続の処理を適正に行っているなど要件が必要)を会社の所在地を管轄するハローワークに提出することによって、離職理由欄を除く⑧欄から⑫欄の資料を省略することができます。

出典: ハローワーク | 雇用保険被保険者離職証明書(用紙左側部分)の記入例

離職証明書に記載すべき項目は、以下の通り、①~⑮まであります。

| ① | 被保険者番号 | 雇用保険被保険者証から転記 |

| ② | 事業所番号 | 会社の事業所番号を記載 |

| ③ | 離職者氏名・フリガナ | 退職者の氏名・フリガナを記載 |

| ④ | 離職年月日 | 最終在職日を記載(この日付は雇用保険資格喪失届の④欄と同じ) |

| ⑤ | 事業所名称・所在地・電話番号 | 会社の名称・所在地・電話番号を記載。電話番号は離職証明書を記載した担当者と連絡がとることができる電話番号を記載 |

| ⑥ | 離職者の住所又は居所 | 退職者の住所又は居所・電話番号を記載 |

| ⑦ | 離職理由 | 離職証明書に記載されている離職理由欄から該当理由にチェックし、具体的事情記載欄にできるだけ詳しく事情を記載 |

| ⑧ | 被保険者期間算定対象期間 | 短期雇用特例被保険者以外がA欄、短期雇用特例被保険者はB欄に記載 |

| ⑨ | ⑧の期間における賃金支払基礎日数 | ⑧欄のA欄の期間又はB欄の暦日における賃金支払いの基礎となった日の日数を記載 |

| ⑩ | 賃金支払対象期間 | 離職日の直前の賃金締切日の翌日から離職日までの期間を記載し、順次さかのぼって賃金締切日の翌日から賃金締切日までの期間を記載 |

| ⑪ | ⑩の基礎日数 | ⑩欄の各期間の賃金月において賃金の支払いの基礎となった日数を記載(労働した日だけではなく有給休暇日なども含める) |

| ⑫ | 賃金額 | 月給者はA欄、日給者はB欄に記載しますが、日給者において月によって支払われる賃金はA欄に記載し、合計額を計の欄に記載 |

| ⑬ | 備考 | 未払賃金がある場合、「傷病などで引き続き30日以上賃金の支払いがない」などと記載 |

| ⑭ | 賃金に関する特記事項 | 3か月以内の期間ごとに支払われる賃金について記載 |

| ⑮ | 離職者による確認 | 離職者に記載事項に相違がないかを確認した場合に署名 |

4. 離職票を発行する上での注意点

離職証明書を記載する上で一番注意しなければならないことは、離職理由の確認です。

離職理由によっては、基本手当の受給開始時期や受給日数に影響を及ぼすためです。従業員が退職する時は、必ず離職理由を本人に確認するようにしましょう。

5. おわりに

退職者にとって離職証明書は、生活のために大切な基本手当を受給するための書類です。人事の方は、離職理由を正確に把握し、なるべく早く発行の手続きを行いましょう。

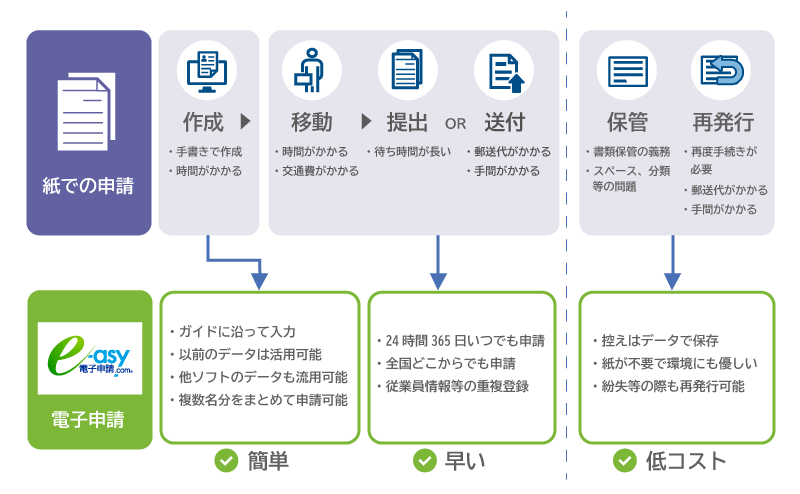

電子申請にて手続きを行った方が早いため、まだ取り入れていない会社様はぜひご活用いただければと思います。

e-asy電子申請.comは給与システム「PROACTIVE」と連携しています。

社会保険加入時に必要なデータをPROACTIVEから出力し、e-asy電子申請.comへ連携することもできますので、手間を削減することが可能です。

図:電子申請の導入メリット

PROACTIVE 給与管理システム

SCSKが提供するPROACTIVE 給与管理システムでは、労働保険の年度更新業務資料出力をはじめ、多様化する人事制度や雇用形態に応じ、様々な報酬計算に対応しています。また、法改正や各種申告制度の変更についても随時対応いたします。

2020年からは、社会保険・労働保険の電子申請義務化に伴い、PROACTIVEとe-asy電子申請.comの電子申請連携ソリューションを提供しています。