1. 労働安全衛生法とは?

労働安全衛生法は、労働基準法と相まって、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを一つの目的としています。

最近では、令和3年12月1日に事務所衛生基準規則、労働安全衛生規則の改正がありました。事務所衛生基準規則と労働安全衛生規則は、労働安全衛生法の規定に基づき定められた省令です。

今回の改正では、以下のような変更が行われました。

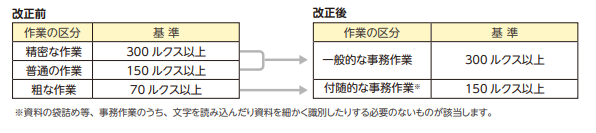

【照度】

事務所において労働者が常時就業する室の照明基準の区分が見直されました。「精密な作業」・「普通の作業」が「一般的な事務作業」に統一され、照度基準が300ルクス以上に、「粗な作業」は「付随的な事務作業」と名称変更されて照度基準が150ルクス以上になりました。

【便所の設置】

便所の設置基準について、男性用と女性用を区別することの例外として、同時に就業する労働者が常時10人以内であれば「独立個室型の便所」で足りることになりました。

「独立個室型の便所」とは、以下の①~③のことが要件となっております。

① 便所の全方向が壁に囲まれている

② 内側から施錠できる構造にある

③ 1個の便房により構成される

また、上記の要件を満たしていれば、バリアフリートイレも「独立個室型の便所」に該当します。

【救急用具】

事業者が作業場に備えなければならない救急用具について、具体的な品目についての規定が削除されました。今後は事業場ごとに想定される労働災害に応じて、必要な用具・材料を備え付ける必要があります。

2. テレワークにおける労働安全衛生法は?

2021年3月に公表された「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」の記載によれば、「テレワークを行う作業場が、労働者の自宅等事業者が業務のために提供している作業場以外である場合には、事務所衛生基準規則、労働安全衛生規則及び『情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン』は一般には適用されない」とされています。しかしながら同ガイドラインには、事業主はテレワークを行う労働者に対し、これらの規則と同等の作業環境になるよう適切な助言等を行うことが望ましいと記載があります。従って、テレワークの環境下であっても企業には、労働者に対し安全配慮義務・健康確保措置を講ずることが大切です。

(参考)

3. テレワークにおいて企業が注意・実施すべきこと

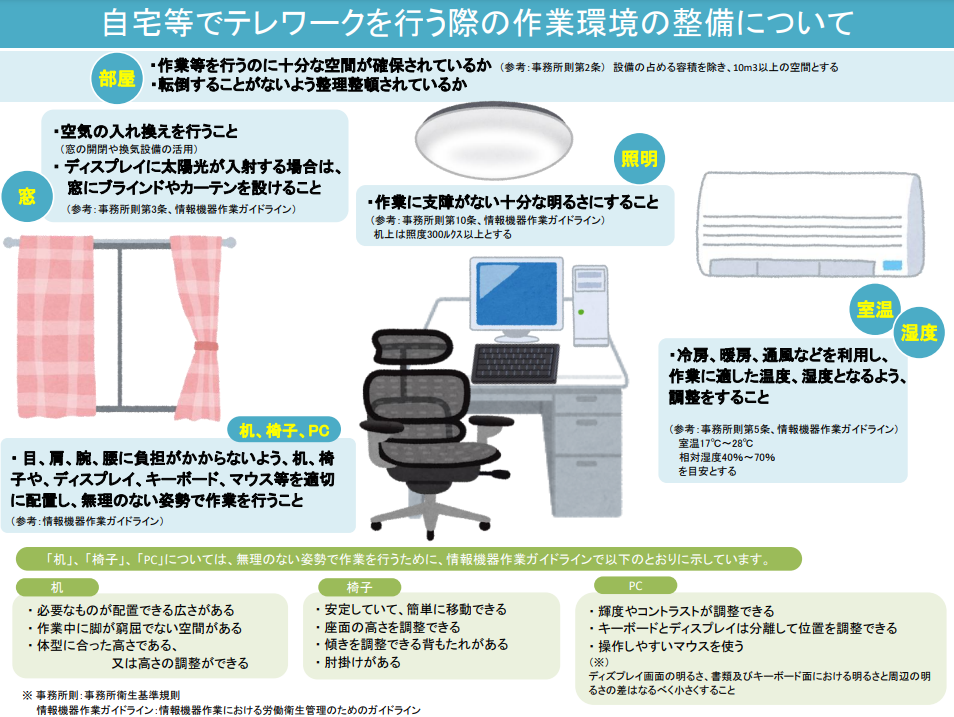

(1)作業環境整備

実際に整備すべきとされる作業環境のポイントは下記の通りです。

| 部屋 | 設備の占める容積を除き、10㎥以上の空間である |

| 照明 | 照度が300ルクス以上ある |

| 窓 | 換気設備を設ける |

| 椅子 | 安定していて、簡単に移動できる。高さ・背もたれを調整できる |

| 机 | 体型にあったものであり、十分な広さと空間を有している |

| PC | 輝度やコントラストが調整できる |

| 室温 | 室温18℃~28℃、相対湿度40%~70%を目安とする |

| その他 | 作業中転倒することがないよう、整理整頓されている 問題が生じた場合に相談する窓口や担当者の連絡先を把握している |

厚生労働省のホームページには、テレワークを行う際の作業環境を確認するためのチェックリストがまとめられているため、テレワーク導入時には積極的に活用すると良いでしょう。一般的にはPCや通信環境のセキュリティが着目されてしまいますが、室内環境を整備することも重要です。会社が環境整備のための費用負担をすることも視野にいれましょう。

(参考)

(2)労働時間管理

労働時間の管理については、労働基準法により使用者は労働時間を適切に管理する責務を有しているほか、労働安全衛生法第66条8の3において労働時間の把握が義務付けられています。この際、タイムカードの記録やパソコンの使用記録等、客観的な方法で把握を行う必要があります。

テレワークは、家事や育児・介護のための「中抜け」や長時間就業が発生しやすい環境となっております。従来通り勤怠管理に加えて、始業終業時の報告等のルールを作成し、労働者の勤怠管理に気を配ることで、コミュニケーションを密にし、健康状態を把握できるようにしましょう。

4. テレワーク環境で起こりがちな問題点

(1)体や心の不調

テレワーク導入時には、突然の環境変化によって心身に不調をきたす労働者の方が多くいます。なかでもストレスや悩み・不安などからくる不調は「メンタルヘルス不調」と呼ばれ、業務のパフォーマンスにも大きな影響を与えます。

令和2年8月17日に開催された厚生労働省の「これからのテレワークでの働き方に関する検討会」では、

- 非対面のやりとりで相手の気持ちが分かりにくく不安

- 会話が減って寂しさを感じる

- 上司から公平・公正に評価してもらえるか

- 成長できる仕事を振ってもらえるか

といった不安感を抱えている労働者が多いことが分かりました。いずれの悩みもコミュニケーション不足が大きな要因となっていることが考えられるため、会社としてミーティングや面談の機会を設けるなどし、メンタルヘルス不調の未然防止に努めるとよいでしょう。

(参考)

(2)ハラスメント

テレワークが普及する中で、新たに「リモートハラスメント(リモハラ)」や「テレワークハラスメント(テレハラ)」が注目を集めております。テレワークの環境下では職場と自宅の境界線が明確に切り分けられていないため、公私混同しやすい状況となり、ハラスメントが発生しやすくなっていると考えられます。また、指示や確認がスムーズにいかないこともあるため、信頼関係の低下やストレスを感じやすい環境でもあります。

リモートハラスメントの例として、プライベート空間や化粧・服装についてのセクシュアルハラスメント的な発言や常時監視下に置くようなパワハラ的な行動などが挙げられます。これらのハラスメントへの対策としては、服装や背景から私生活感を排除することが第一歩になります。その上で配慮ある言動を心掛けて過干渉になりすぎないことで、お互いにハラスメントの被害者・加害者になることを防ぐことが出来ます。

また労働施策総合推進法により、企業は相談や苦情に対して適切に対応できる体制を整えることが義務付けられています。ハラスメントの周知啓発や相談窓口を設置することが効果的な予防策です。ハラスメント防止のための研修を行う場合には、厚生労働省の「あかるい職場応援団」ホームページで研修資料が掲載されています。その他、定期的な社内アンケートの実施はハラスメント以外にもテレワークの環境下の問題発見および解決につながります。

(参考)

※なお、弊社においてもハラスメントに関する相談窓口に関するサービスを展開しております。ハラスメントに関して窓口設置や義務化対応についてご不明な点がありましたらお気軽にお問合せください。

5. おわりに

企業には職場における労働者の安全と健康を確保する義務があります。法改正の内容を押さえるのはもちろんのこと、テレワークを実施する場合には、より一層の配慮が求められます。まずは貴社の制度・取り組みを確認し、より快適な職場環境づくりを目指していきましょう。