企業経営において、正確かつ迅速な会計処理は欠かせません。

現在、多くの企業では会計システムを導入していますが、依然として紙やエクセルによる補助作業が残っていたり、操作が煩雑で業務効率に課題を抱えていたりするケースも少なくありません。

こうした背景から、会計業務のデジタル化やクラウド化による業務プロセスの見直しが注目を集めています。システムを効果的に活用することで、業務効率の向上はもちろん、人的ミスの削減や経営状況の可視化といったメリットも期待できます。

この記事では、自社の経理業務に合った会計システム活用のポイントを、導入形態の比較から具体的な運用改善のヒントまで、わかりやすく整理してご紹介します。

目次

会計システムとは?基本的な機能を解説

会計システム選びを始める前に、まずはその基本的な役割と機能について正しく理解しておくことが重要です。会計システムがどのようなもので、何を解決してくれるのかを知ることで、自社にとって本当に必要なシステムを見極める第一歩となります。

そもそも会計システムとは何か?

会計システムとは、企業の日々の取引を記録し、決算書の作成をはじめとする一連の会計業務を自動化・効率化するためのソフトウェアです。具体的には、仕訳入力、帳簿作成、試算表作成、決算書出力など、経理に関わる煩雑な作業をサポートします。従来は手作業や表計算ソフトで行われていたこれらの業務をシステム化することで、担当者の負担を大幅に軽減し、より正確で迅速な経営判断を支援します。

【関連コラム】会計ソフトとERPの違いとは?自社に合うシステムの選び方を分かりやすく解説

会計システムの主な機能

会計システムには、日々の経理業務を円滑に進めるための多彩な機能が搭載されています。自社の業務内容と照らし合わせながら、必要な機能が過不足なく備わっているかを確認しましょう。

| 機能分類 | 主な機能 | 機能概要 |

|---|---|---|

| 帳簿管理 | 仕訳入力、総勘定元帳、補助元帳 | 日々の取引データを入力し、会計帳簿を自動で作成する基本的な機能です。 |

| 集計・レポート | 試算表作成、キャッシュフロー計算書 | 入力されたデータをもとに、月次や年次の財務状況を把握するためのレポートを出力します。 |

| 決算業務 | 決算書作成(貸借対照表、損益計算書) | 法定調書や税務申告に必要な決算書類を、システムが自動で作成します。 |

| 債権・債務管理 | 売掛金管理、買掛金管理 | 売上や仕入に伴う債権・債務の状況を管理し、入金・支払漏れを防ぎます。 |

| 経費精算 | 経費申請、承認ワークフロー、支払処理 | 従業員が申請した経費をシステム上で承認し、支払いまでを一元管理します。 |

【関連コラム】経理業務の効率化を実現する7つの方法!成功事例から学ぶDX戦略

会計システムの導入形態を比較検討する

会計システムは、大きく「クラウド型」と「オンプレミス型」の2つの導入形態に分けられます。それぞれにメリット・デメリットがあり、自社のIT環境や予算、運用方針によって最適な形態は異なります。両者の特徴を正しく理解し、比較検討することが重要です。

クラウド型会計システムの特徴

クラウド型は、インターネット経由で提供される会計システムです。自社でサーバーを構築する必要がなく、サービス提供事業者が管理するサーバーにアクセスして利用します。初期費用を抑えやすく、場所を選ばずに利用できる手軽さから、近年主流の形態となっています。月額または年額で利用料を支払うサブスクリプションモデルが一般的です。

オンプレミス型会計システムの特徴

オンプレミス型は、自社のサーバーにソフトウェアをインストールして利用する形態です。自社でシステムを保有するため、セキュリティポリシーに応じて柔軟なカスタマイズが可能です。初期導入にはサーバー構築費用などがかかりますが、一度導入すれば自社の資産として利用できます。会計業務が特殊で、大幅なカスタマイズが必要な企業に向いています。

自社に合う導入形態の選び方

どちらの形態が自社に適しているか、以下の表を参考に比較検討してみましょう。

| 比較項目 | クラウド型 | オンプレミス型 |

|---|---|---|

| 初期費用 | 低い(サーバー構築不要) | 高い(サーバー購入・構築費) |

| 運用コスト | 月額・年額利用料 | サーバー維持費、保守人件費 |

| 導入期間 | 短い | 長い |

| カスタマイズ性 | 低い(提供範囲内) | 高い |

| 法改正対応 | 自動アップデートで迅速 | 自社での対応が必要な場合も |

| アクセス場所 | インターネット環境があればどこでも | 社内ネットワークに限定 |

| セキュリティ | 提供事業者に依存 | 自社でコントロール可能 |

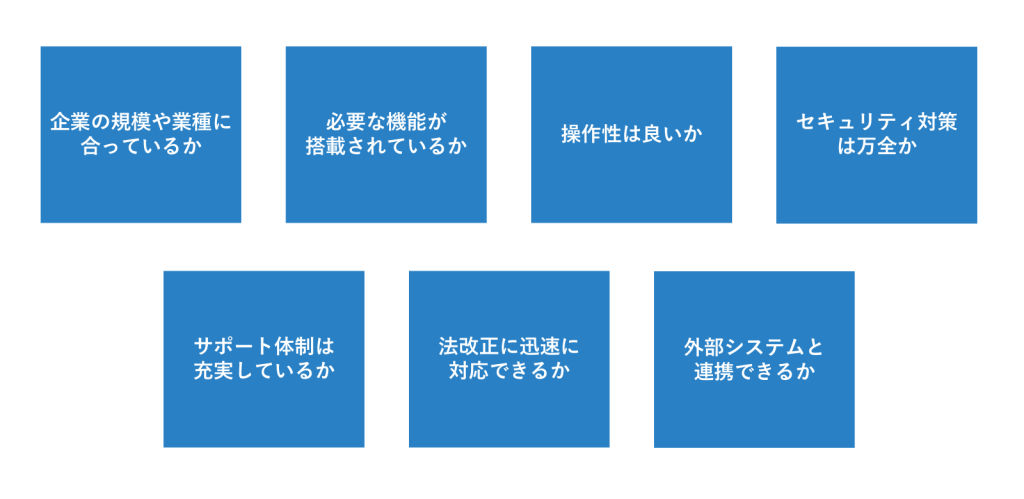

後悔しないための会計システムの選び方7つのポイント

会計システムは一度導入すると長期的に利用するものです。そのため、導入後に「こんなはずではなかった」と後悔しないよう、慎重に選定する必要があります。ここでは、自社に最適な会計システムを選ぶために欠かせない7つのポイントを解説します。

企業の規模や業種に合っているか

会計システムは、個人事業主向けのものから大企業向けのものまで多岐にわたります。自社の企業規模や従業員数に見合った製品を選びましょう。また、建設業や医療法人など、特定の業種に特化した会計機能を備えたシステムもあります。自社の業種特有の会計処理に対応できるかを確認することも重要です。

必要な機能が搭載されているか

基本的な会計機能に加えて、どのような機能が必要かを事前に洗い出しましょう。例えば、複数の店舗や事業所の会計データを一元管理したい場合は、部門別会計機能が必須です。また、経費精算や給与計算、販売管理など、他の業務システムとの連携を考える場合は、対応する機能があるかどうかを確認することが重要です。

加えて、会計システム単体での導入にこだわらず、ERP(統合基幹業務システム)の導入も選択肢の一つとして検討することがおすすめです。ERPを導入すれば、会計だけでなく販売・在庫・人事などの業務データを一元管理でき、部門間の情報共有や経営判断の迅速化にもつながります。

操作性は良いか?誰でも使いこなせるか

毎日使うシステムだからこそ、操作性の良さは非常に重要です。経理の専門家でなくても、直感的に操作できる分かりやすいインターフェースかどうかを確認しましょう。無料トライアルやデモを利用して、実際に仕訳入力やレポート出力などの操作を試し、複数の担当者で使いやすさを評価することをおすすめします。

セキュリティ対策は万全か

会計システムは企業の機密情報を扱うため、セキュリティ対策は最も重要な選定ポイントの一つです。特にクラウド型の場合は、提供事業者のセキュリティ体制を厳しくチェックする必要があります。データの暗号化、アクセス制限、不正侵入検知システム(IDS/IPS)の導入、ISMS認証(情報セキュリティマネジメントシステム)の取得状況などを確認しましょう。

サポート体制は充実しているか

システム導入後のトラブルや操作に関する疑問点に対応してくれるサポート体制も重要です。電話やメール、チャットなど、どのようなサポート窓口があるか、対応時間は自社の業務時間に合っているかを確認します。導入時の初期設定を支援してくれるサービスや、運用を支援するコンサルティングの有無も確認しておくと安心です。

法改正に迅速に対応できるか

消費税率の変更やインボイス制度、電子帳簿保存法など、会計に関連する法律は頻繁に改正されます。システムがこれらの法改正に迅速かつ確実に対応できるかは、極めて重要なポイントです。特にクラウド型のシステムは、法改正に合わせて自動でアップデートされるため、対応漏れのリスクを低減できます。

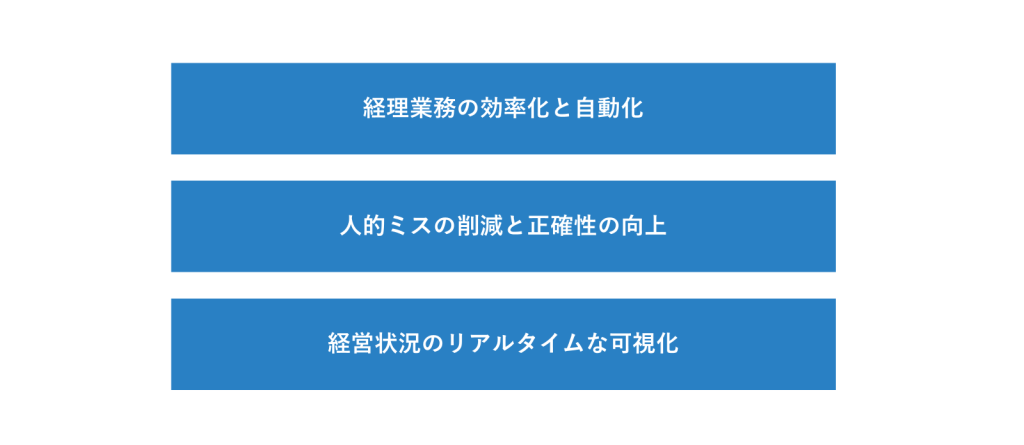

会計システム導入のメリット

会計システムを導入することは、単に手作業をなくす以上の価値を企業にもたらします。

業務の効率化はもちろん、経営の根幹に関わる重要なメリットを享受できます。

| メリット | 具体的な効果 |

|---|---|

| 業務効率化 | 記帳や集計作業の自動化により、作業時間を大幅に短縮します。 |

| 正確性向上 | 転記ミスや計算ミスなどの人的エラーを防止し、データの信頼性を高めます。 |

| 経営の可視化 | 最新の財務データをリアルタイムで把握し、迅速な経営判断を支援します。 |

経理業務の効率化と自動化

会計システムを導入する最大のメリットは、日々の経理業務を大幅に効率化できることです。銀行口座やクレジットカードの取引明細を自動で取り込み、AIが勘定科目を推測して仕訳を提案する機能などにより、手入力の作業を劇的に削減します。これにより、経理担当者は単純作業から解放され、より付加価値の高い分析業務などに時間を充てられるようになります。

人的ミスの削減と正確性の向上

手作業による会計処理では、入力ミスや計算ミスといったヒューマンエラーが避けられません。会計システムは、仕訳の自動化や計算の自動実行により、これらの人的ミスを最小限に抑えます。結果として、作成される会計帳簿や決算書の信頼性が向上し、月次決算や年次決算の早期化にも繋がります。

経営状況のリアルタイムな可視化

会計システムを導入すると、入力されたデータがリアルタイムで集計され、いつでも最新の経営状況を把握できます。売上や利益の推移、資金繰りの状況などをダッシュボードで視覚的に確認できるため、経営者は迅速かつ的確な意思決定を下すことが可能です。これは、変化の激しい現代のビジネス環境において大きな強みとなります。

さらに、ERP(統合基幹業務システム)を導入すれば、会計データに加えて販売・在庫・人事・購買などの情報も一元管理できます。これにより、単一の会計指標だけでなく、部門横断的な経営状況を総合的に把握できるため、より精度の高い戦略的な意思決定が可能になります。ERPは、企業全体のリソースやプロセスを俯瞰的に管理できる点で、変化の激しい環境下でも経営の柔軟性と迅速な対応力を支える強力なツールとなります。

会計システム導入のデメリット

会計システムの導入は多くのメリットをもたらす一方で、いくつかのデメリットや注意点も存在します。これらを事前に理解し、対策を講じることで、スムーズな導入と運用が可能になります。

システム導入・運用コストの発生

会計システムの導入には、当然ながらコストがかかります。オンプレミス型の場合はサーバー購入費やソフトウェアライセンス費といった初期費用が高額になる可能性があります。クラウド型の場合でも、月額または年額の利用料が継続的に必要です。これらの費用対効果を十分に検討し、自社の予算に合ったシステムを選ぶ必要があります。

社内への浸透と教育の必要性

新しいシステムを導入する際には、従業員への教育が不可欠です。これまでの業務フローが大きく変わるため、一部の従業員から抵抗感が示されることもあります。導入目的やメリットを社内で丁寧に説明し、操作研修会などを実施することで、システムのスムーズな定着を促す必要があります。

会計システム導入の流れを4ステップで紹介

会計システムの導入を成功させるためには、計画的なアプローチが重要です。ここでは、課題の洗い出しから導入・運用開始までの基本的な流れを4つのステップに分けて解説します。

ステップ①:課題の洗い出しと目的の明確化

まず、現在の経理業務における課題を具体的に洗い出します。「月次決算に時間がかかりすぎている」「手入力によるミスが多い」「法改正への対応が負担になっている」など、解決したい課題をリストアップしましょう。その上で、「業務時間を30%削減する」「経営判断のスピードを上げる」といった、システム導入の目的を明確に設定します。

ステップ②:情報収集と製品の比較検討

設定した目的を達成できる会計システムを探しましょう。インターネットで情報を集めたり、ITベンダーに問い合わせたりして、複数の製品をリストアップします。その後、「選び方7つのポイント」で解説した基準に沿って、各製品の機能、価格、サポート体制などを比較検討し、候補を2~3製品に絞り込みます。

ステップ③:無料トライアルやデモの活用

候補に挙げた製品については、必ず無料トライアルやデモを申し込みましょう。実際にシステムを操作することで、資料だけでは分からなかった操作性や機能の詳細を確認できます。複数の担当者で試用し、自社の業務に本当にフィットするかを慎重に見極めることが、導入後の失敗を防ぐ鍵となります。

ステップ④:導入と運用開始

最終的に導入する製品を決定し、契約を結びます。その後、システムの初期設定やデータ移行を行い、運用を開始します。導入初期は操作に慣れないことも多いため、ベンダーのサポートを活用しながら、社内での運用ルールを確立していくことが重要です。

まとめ

この記事では、会計システムの選び方について、導入形態の比較から具体的な選定ポイント、導入の流れまでを網羅的に解説しました。自社に適した会計システムを導入することは、経理業務の効率化にとどまらず、経営基盤の強化や意思決定の迅速化にも直結します。

さらに、ERP(統合基幹業務システム)を活用すれば、会計データに加え販売・在庫・人事・購買などの情報を一元管理でき、部門横断的な視点から経営状況を把握することが可能です。これにより、単なる会計処理の効率化を超えて、戦略的な経営判断や柔軟な対応力の強化にもつながります。

この記事で紹介したポイントを参考に、ぜひ貴社に最適な会計システムやERPの活用方法を検討してみてください。