企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)推進が叫ばれる中、基幹システム(ERP)の刷新は多くの企業にとって重要な経営課題です。その導入手法として注目されているのが「Fit to Standard」です。しかし、このアプローチは多くのメリットがある一方で、「導入がうまくいかない」「失敗した」という声も少なくありません。この記事では、Fit to Standardがなぜ失敗するのか、その原因を深掘りし、成功に導くための具体的な進め方と注意点を徹底的に解説します。

目次

Fit to Standardが失敗する前に知っておきたいこと

Fit to Standardの導入プロジェクトを始める前に、その基本的な概念と、従来の手法である「Fit & Gap」との違いを正確に理解しておくことが、失敗を避けるための第一歩です。

Fit to Standardとは?基本概念を解説

Fit to Standardとは、その名の通り「標準(Standard)に合わせる(Fit)」という考え方です。具体的には、ERPなどのパッケージシステムが持つ標準機能に業務プロセスを合わせ、業務改革を進めていくアプローチを指します。

従来は企業の業務に合わせてシステムを大きくカスタマイズすることが一般的でした。しかしFit to Standardでは、改修を最小限に抑え、パッケージに組み込まれたベストプラクティス(先進企業の優良事例を集約した業務プロセス)を最大限に活用することを目指します。

例えば、SCSKが提供するAIネイティブな次世代ERP「PROACTIVE」は、会計、人事・給与、販売管理、生産管理など基幹業務を幅広くカバーする標準機能を備えています。さらにSaaS型で提供されるため、法改正や制度変更への対応はベンダー側で行われ、常に最新の状態で利用できる点も大きな特長です。

こうした特性を最大限に活かすには、Fit to Standardの導入アプローチが有効です。過度なカスタマイズを避けることで導入期間を短縮できるだけでなく、運用・保守の負荷を軽減し、将来的なアップグレードや機能拡張にも柔軟に対応できます。

PROACTIVEをFit to Standardで導入することにより、企業は業務の標準化と効率化を実現しながら、常に最新テクノロジーを取り入れた経営基盤を維持することが可能になります。

詳細はこちら <Fit to Standard|PROACTIVE|SCSK>

Fit & Gapとの決定的な違い

従来、主流であった「Fit & Gap」は、まず自社の既存業務プロセスありきで、導入するシステムとの間にギャップ(差異)がないか分析します。そして、そのギャップを埋めるために、システムのカスタマイズやアドオン開発を行う手法です。

| 比較項目 | Fit to Standard | Fit & Gap |

|---|---|---|

| 主軸 | システムの標準機能 | 自社の既存業務プロセス |

| 開発 | 原則行わない(ノンカスタマイズ) | ギャップを埋めるために積極的に行う |

| コスト | 低コスト | 高コストになりがち |

| 導入期間 | 短期間 | 長期間になりがち |

| 導入後の保守 | 容易(アップデートがスムーズ) | 困難(バージョンアップの障壁に) |

Fit & Gapは、長年慣れ親しんだ業務を変えずに済むというメリットがありますが、開発コストの増大や導入期間の長期化、さらには将来的なシステムの陳腐化(レガシー化)を招くリスクを抱えています。Fit to Standardは、こうした課題を解決するアプローチとして支持を広げています。

ERP活用におけるFit to Standardとは:必要性やメリット、進め方を解説

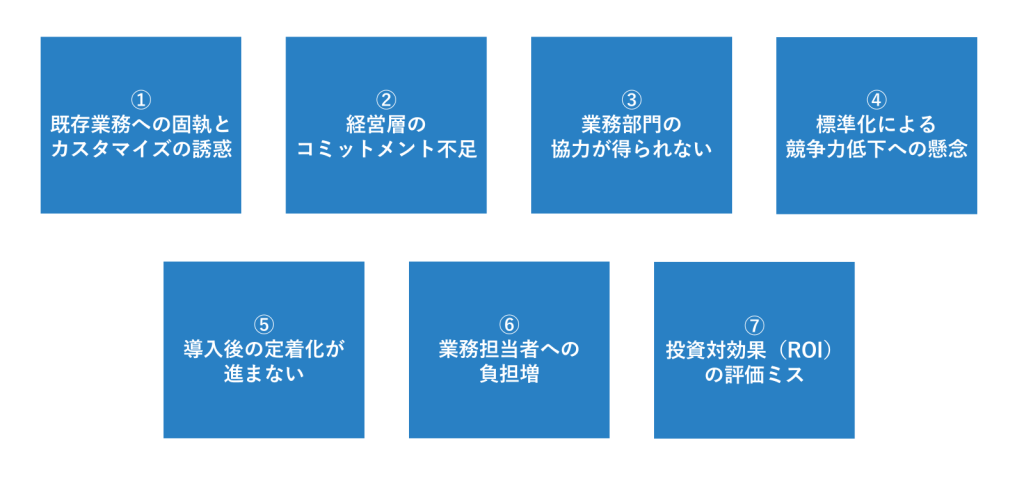

Fit to Standardが失敗する7つの原因

多くのメリットを持つFit to Standardですが、なぜ失敗事例が後を絶たないのでしょうか。ここでは、よくある7つの原因を解説します。

既存業務への固執とカスタマイズの誘惑

最も多い失敗原因は、既存の業務プロセスへの固執です。「このやり方でないとダメだ」「昔からこうやっている」といった現場の声に押され、標準機能で代替できるにもかかわらず、安易にカスタマイズの道を選んでしまうケースです。これでは、Fit to Standardのメリットであるコスト削減や短期導入が実現できず、実質的なFit & Gapに逆戻りしてしまいます。

経営層のコミットメント不足

Fit to Standardは、単なるシステム導入ではなく、業務改革そのものです。現場の抵抗が予想される中で、改革を断行するには、経営層の強いリーダーシップと「なぜ今、Fit to Standardでなければならないのか」という明確なメッセージが不可欠です。経営層のコミットメントが不足していると、プロジェクトが途中で方向性を見失い、頓挫するリスクが高まります。

業務部門の協力が得られない

システムを実際に使うのは業務部門の担当者です。彼らの協力なしにプロジェクトの成功はあり得ません。「自分たちの仕事がなくなってしまうのではないか」「新しいことを覚えるのが面倒だ」といった反発や無関心は、プロジェクトの大きな障壁となります。導入の目的やメリットを丁寧に説明し、当事者意識を持ってもらう働きかけが重要です。

標準化による競争力低下への懸念

「業務を標準化すると、自社独自の強みや競争力が失われるのではないか」という懸念も、失敗につながる要因の一つです。確かに、企業の競争力の源泉となっているコア業務まで無理に標準化する必要はありません。しかし、多くの間接業務や定型業務は、標準化による効率化のメリットのほうが大きい場合がほとんどです。どこを標準化し、どこを独自領域として残すのか、戦略的な見極めが求められます。

導入後の定着化が進まない

新しいシステムを導入しただけで満足してしまい、その後の定着化フェーズをおろそかにすると、プロジェクトは失敗に終わります。導入直後は、一時的に業務効率が低下したり、操作に戸惑ったりするのは当然のことです。この段階で十分なトレーニングやサポート体制を整備し、利用者の不安を取り除き、新しい業務プロセスへスムーズに移行させる「チェンジマネジメント」の視点が欠かせません。

業務担当者への負担増

Fit to Standardの導入プロセスでは、業務担当者に大きな負担がかかります。新しいシステムの機能を学び、既存業務とのフィット感を検証し、新しい業務フローを構築・定着させるといったタスクは、通常業務と並行して行われることが多く、担当者のキャパシティを超えてしまうことがあります。適切な人員配置や外部リソースの活用など、負担を軽減する策が必要です。

投資対効果(ROI)の評価ミス

Fit to Standardは、カスタマイズを抑えることで短期的な導入コストを削減できる点がメリットです。しかし、その効果を過信するあまり、長期的な視点での投資対効果(ROI)の評価を見誤ることがあります。例えば、現場のニーズを無視した標準化を進めた結果、業務効率が著しく低下し、生産性が落ちてしまっては元も子もありません。短期的なコスト削減と、長期的な業務効率化のバランスを考慮したROI評価が重要です。

Fit to Standardを成功に導くための進め方

では、どうすればFit to Standardを成功させることができるのでしょうか。ここでは、基本的な4つのステップに沿って進め方を解説します。

| 手順 | 主な活動内容 | 成功のポイント |

|---|---|---|

| 1. 機能理解 | ・新システムの標準機能をデモやトライアルで徹底的に学ぶ | ・「何ができるか」を先入観なく把握する |

| 2. 現状分析 | ・既存の業務プロセスをすべて可視化し、課題を洗い出す | ・As-Is(現状)とTo-Be(あるべき姿)を明確にする |

| 3. 改革案策定 | ・システム機能に合わせて業務をどう変えるか具体策を練る | ・現場を巻き込み、現実的な改革案を作成する |

| 4. 段階的導入 | ・特定の部門や業務からスモールスタートで導入する | ・効果測定と改善を繰り返しながら展開範囲を広げる |

手順1:新システムの標準機能を徹底的に理解する

まずは、導入するシステムの標準機能で「何ができるのか」を正確かつ深く理解することから始めます。ベンダーのデモンストレーションを受けたり、トライアル環境を実際に操作したりして、先入観を持たずに機能を把握します。この段階での理解度が、後の工程の質を大きく左右します。

手順2:現行業務プロセスを可視化し課題を洗い出す

次に、既存の業務プロセスをBPMN(ビジネスプロセスモデリング表記)などの手法を用いて詳細に可視化します。誰が、いつ、何を、どのように行っているのかをすべて洗い出し、非効率な点や属人化している作業などの課題を特定します。この作業を通じて、現状(As-Is)の業務を客観的に評価します。

手順3:標準機能に業務を合わせるための改革案を策定する

システムの標準機能と、洗い出した業務課題を照らし合わせ、「システムに合わせて業務をどう変えるか(To-Be)」の具体的な改革案を策定します。このプロセスには、必ず業務部門の担当者を巻き込み、現実的で実効性のある計画を一緒に作り上げることが成功のカギとなります。トップダウンの押し付けではなく、ボトムアップで納得感を醸成することが重要です。

手順4:スモールスタートで段階的に導入する

いきなり全社展開するのではなく、特定の部署や限定された業務範囲からスモールスタートで導入し、効果を検証しながら段階的に範囲を広げていくアプローチが安全です。小さな成功体験を積み重ねることで、他部門への展開がスムーズになりますし、予期せぬ問題が発生した場合も影響を最小限に食い止められます。

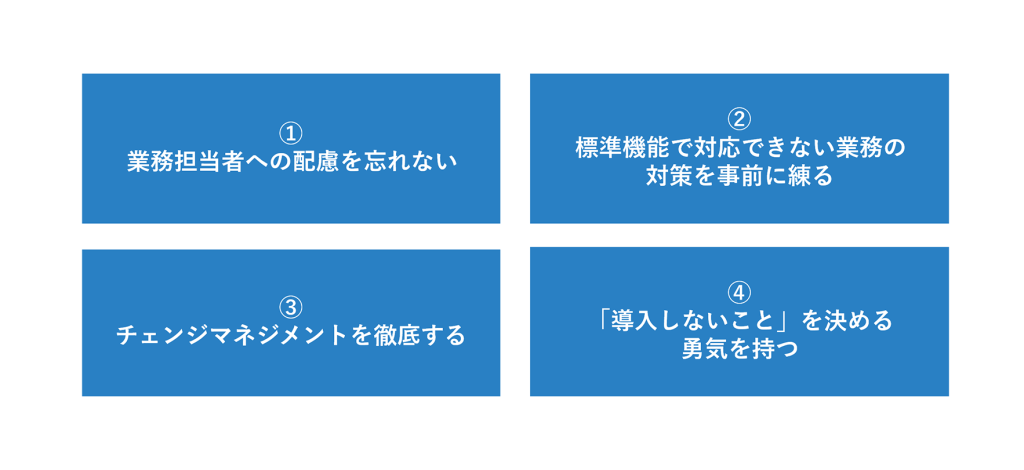

Fit to Standard導入を成功させるための注意点

最後に、プロジェクトを成功に導くために特に注意すべき4つのポイントを挙げます。

業務担当者への配慮を忘れない

前述の通り、プロジェクトの推進においては業務担当者に大きな負担がかかります。彼らが改革の主役であるという敬意を持ち、十分なサポートを提供することが不可欠です。新しい業務フローに関する丁寧なトレーニングはもちろん、疑問や不満を気軽に相談できる窓口を設置するなど、心理的なケアも忘れてはなりません。

標準機能で対応できない業務の対策を事前に練る

Fit to Standardは原則ノンカスタマイズですが、企業の競争力に関わるコア業務など、どうしても標準機能では対応できない業務も存在します。そのような業務をどう扱うのか、事前に具体的な対策を検討しておく必要があります。他のSaaSやクラウドサービスと連携させるのか、あるいはその部分だけはアドオン開発を許可するのかなど、明確なルールを定めておくことで、プロジェクトの迷走を防ぎます。

チェンジマネジメントを徹底する

Fit to Standardの成否は、従業員が変化を受け入れ、新しい働き方に適応できるかにかかっています。つまり、チェンジマネジメントが極めて重要です。経営層からの継続的なメッセージ発信、各部門のキーパーソンを巻き込んだワークショップの開催、導入による成功事例の共有などを通じて、変革へのポジティブな雰囲気を作り出すことが求められます。

「導入しないこと」を決める勇気を持つ

システムに業務を合わせることがFit to Standardの基本ですが、それが企業の競争力を著しく削ぐことになるのであれば、その機能は「導入しない」という判断も必要です。すべてをシステムに合わせるのではなく、何を守り、何を変えるのか。その戦略的な意思決定こそが、プロジェクトを真の成功に導きます。

まとめ:Fit to Standardの失敗を乗り越えてDXを実現する

Fit to Standardは、単なるコスト削減や効率化の手法ではなく、企業のビジネスプロセスをグローバルスタンダードに合わせて変革し、DXを加速させるための強力なアプローチです。失敗の原因の多くは、技術的な問題ではなく、組織や人の問題に起因します。この記事で解説した失敗の原因と成功へのステップを理解し、自社のプロジェクトに活かすことで、Fit to Standardの導入を成功へと導いてください。