皆様、こんにちは。近年対応企業数が増加している「健康経営」ですが、「名前は知っているけれど、具体的に何をすればいいのか…」と感じている方もいるのではないでしょうか。このコラムでは、健康経営の社会背景から得られるメリット、そして具体的な事例を通して、その本質と実践について解説します。

1. 健康経営とは?(求められる社会背景)

健康経営とは、従業員の健康を経営的な視点で捉え、戦略的に健康増進に取り組む経営手法です。これは単なる福利厚生ではなく、従業員への健康投資がリテラシーの向上やエンゲイジメントの向上など、組織の活性化を促し、結果として企業価値向上につながると言われています。

実際、健康経営銘柄選定企業においては、利益率や株価の上昇などとの関係性を示す研究結果も出てきており、健康経営に取り組まないことがリスクとなり得るとも言われ始めています。さらに、社会的な変化として、少子高齢化や労働人口の減少を背景に企業は従業員の健康を積極的に支援し、今の健康状態を5年後も10年後も維持・増進する仕掛けに投資(健康投資)を行うことが、企業存続における重要な要素となっているのです。

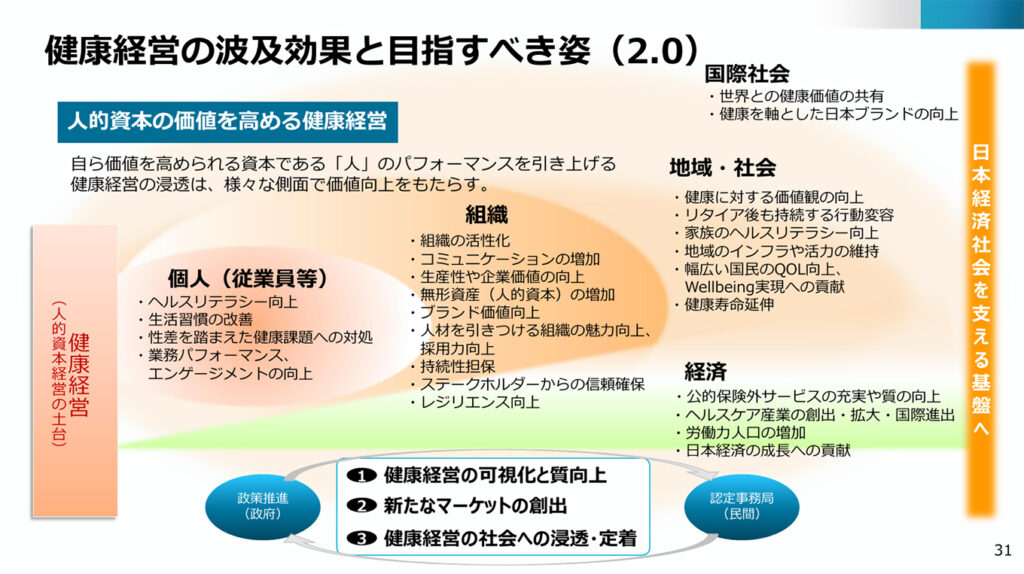

2. 人的資本経営における健康経営の位置づけ

健康経営は、人的資本経営の土台として、積極的に取り組むことが推奨されています。これは、経済産業省が目指す健康経営の波及効果と目指すべき姿として紹介されています。

出典: 経済産業省ウェブサイト

(1)個人:

健康経営は、個々人のヘルスリテラシーを始め、業務パフォーマンスやエンゲイジメントの向上につながるとされています。

(2)組織:

個々人の健康意識の向上は、その総和である組織にもプラスの効果が発揮されます。組織の活性化や生産性向上を促し、無形資産やブランド価値向上につながると言われています。

(3)地域・社会:

健康経営に取り組む企業の従業員は、本人の定年後の健康状態や家族の健康状態を維持・増進することにもプラスの効果が期待されます。

これらのように個人、組織、地域・社会の健康状態が維持・増進されることを通じて、さまざまなプラス効果が期待されるのです。

3. SCSKの事例

SCSKは、ITサービス企業として、従業員一人ひとりの健康がお客様へのより良いサービス提供に繋がると考え、長年健康経営を実践してきました。

SCSKの健康経営における3つの要素

健康経営を成功させるために必要な要素としては、以下の3点だと考えます。

- 1. 経営トップのコミットメント: 経営層が率先して健康経営に取り組み、その重要性を社内外に発信することで、従業員の意識改革を促します。

- 2. 社員の自分事化を促す分かりやすいメッセージ: 健康経営の目的やメリットを、従業員が理解しやすい言葉で伝え、主体的な参加を促します。

- 3. インセンティブによる後押し: 健康増進活動への参加を後押しするために、ポイント制度や表彰制度などのインセンティブを提供します。

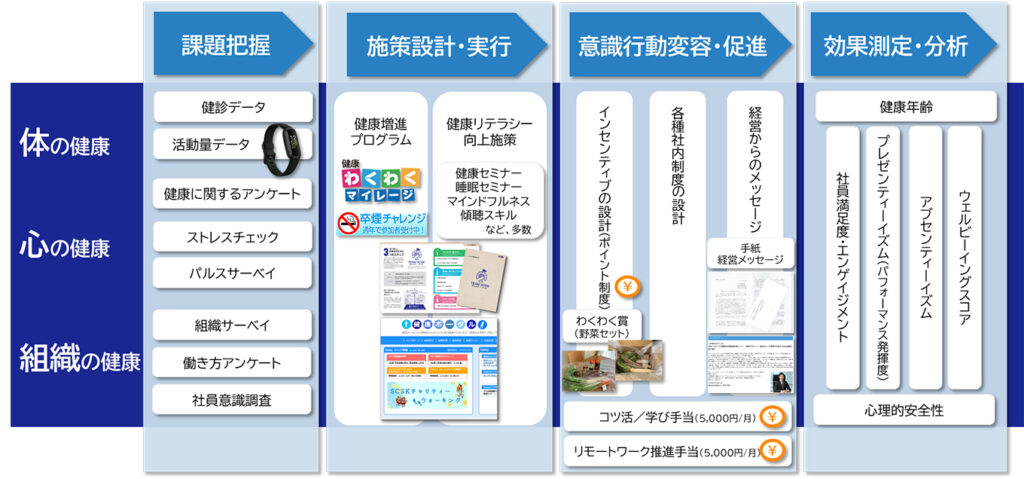

SCSKの具体的な取り組み

• 働き方改革:

・ 長時間労働の撲滅と有給休暇の取得推進:以前は「長時間残業や休日出勤は仕方ない」という風潮があったものの、経営トップが旗振り役として陣頭指揮をとり、残業時間削減と有給休暇取得を推進。

・ 残業代全額還元制度:残業削減の初期段階で、浮いた残業代を全額還元する制度を導入し、従業員に残業削減の意識を根付かせました。「社員の健康を害して得る利益に何の価値があるのか?」というメッセージとともに、全役職員の行動変容のきっかけとなる取り組み。

・ 月次勤怠承認者変更精度:月次の残業時間に対する最終承認者を変更する制度。20時間までは課長職、40時間までは部長職とし、80時間を超えるような場合は、社長が承認者となる取り組み。

• 健康増進施策:

・健康わくわくマイレージ:健康に良い行動習慣の定着と、健康診断結果の良化を図ることを目的とした健康増進施策。日々の記録状況や健診結果によってポイントが付与される制度。

• コミュニケーションの促進:

・健康に関するイベントやセミナーの開催:従業員が健康に関する知識を深め、交流を深める機会を提供しています。特に、産業医、診療医、保健師、カウンセラーからヘルスキーパーまで、専門家がコラムやイベントを通じて、顔の分かる情報発信をしています。

・ 社内SNSの活用:健康に関する情報共有やコミュニケーションを促進するためのツールとして、社内SNSを活用しています。

SCSKの成果

SCSKの健康経営は、10年を越える取り組みを通じて、着実に成果を上げてきました。

・従業員エンゲイジメントの向上: 従業員エンゲイジメントは、2014年の79.9%から2024年には89.7%まで上昇しました。

・健康実感度の向上: 健康サーベイにおいて、「健康を意識して維持していくことが、自分と家族の幸せにつながると実感」と回答した従業員の割合は、2014年の72.4%から2024年には90.3%まで上昇しました。

・残業時間の削減と営業利益の向上: 2011年度の月間平均残業時間を27.8時間から20時間を下回る水準に削減すると同時に、営業利益を169億円から661億円へと大きく伸ばすことに成功しました。

SCSKの事例から学ぶこと

SCSKの事例では健康経営を成功させるために、3つの要素「経営トップのコミットメント」「社員の自分事化を促す分かりやすいメッセージ」「インセンティブによる後押し」の実践を重視してきました。さらに効率的に継続するために、「データに基づいた施策展開」も必要だと言えます。これは、健康診断の結果(客観的健康状態)や従業員アンケート(主観的健康状態)などのデータを分析し、課題を特定した上で、効果的な施策を展開することです。データの利活用は、人的資本経営における非財務データの可視化の視点においても重要な要素になりますので、経年で収集することをお薦めします。

4. まとめ

健康経営は、従業員の健康を経営的な視点で捉え、戦略的に健康増進に取り組む経営手法です。SCSKの事例では、健康経営を成功させるために、経営トップのコミットメント、社員の自分事化、インセンティブによる後押しを重視してきました。

これらの取り組みを継続し続けることが、社員と企業の信頼度につながり、施策の浸透度にも影響を及ぼすのです。生産性向上、組織活性化、企業イメージ向上などのメリットは、あくまでもこの取り組みの継続から得られるメリットなのです。

このたび、SCSKではこれまでの健康経営の取り組みを皆様に広く還元するために、健康経営支援事業『Uwell(ユーウェル)』を起ち上げました。

その第一弾として、健康経営における「自社の状況把握」を支援する従業員サーベイを“Uwell健康サーベイ”として提供開始しました。

詳細は以下よりご確認ください。

また、これまでの健康経営における試行錯誤の取り組みを振り返り、各企業の健康経営ご担当者の気づきやヒントとなる情報をブログ(note)にて発信しています。

ぜひこちらもご覧ください。

このコラムが、健康経営推進担当者の皆様にとって、健康経営の実践に向けた第一歩となることを願っています。