企業の成長と日々のオペレーションを支える基幹システム。しかし、長年利用し続けることで「老朽化」という問題に直面することは避けられません。システムの反応が遅い、頻繁にエラーが発生する、新しいビジネスに対応できない…これらは老朽化のサインかもしれません。本記事では、基幹システムの老朽化がもたらす深刻なリスクから、DX(デジタルトランスフォーメーション)時代を勝ち抜くためのシステム刷新戦略、そしてその具体的な進め方まで、分かりやすく徹底解説します。自社の基幹システムに課題を感じている担当者様は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

基幹システムの老朽化とは何か?現代ビジネスにおけるその意味

基幹システムは、会計、人事、販売、購買、在庫、生産、会計、人事など、企業経営の根幹をなす業務を処理するための情報システムです。日々の業務遂行に不可欠であり、経営判断のための重要なデータを提供する役割も担っています。この重要な基幹システムが「老朽化」するとは、単に古くなったという意味だけでなく、現代のビジネス環境や技術進展に対応できなくなり、企業競争力の足かせとなり得る状態を指します。

そもそも基幹システムとは?

基幹システムは、企業の基幹業務を効率的かつ正確に実行するために導入されるシステムです。具体的には、以下のようなシステムが挙げられます。

| システムの種類 | 主な機能 |

|---|---|

| 販売管理システム | 受注、出荷、売上計上、請求、入金管理など |

| 購買管理システム | 発注、仕入、支払管理など |

| 在庫管理システム | 入出庫管理、棚卸、適正在庫の維持など |

| 生産管理システム | 生産計画、部品調達、工程管理、品質管理など |

| 会計システム | 財務会計(仕訳、決算)、管理会計、税務申告など |

| 人事給与システム | 勤怠管理、給与計算、人事評価、社会保険手続きなど |

これらのシステムが連携し、企業活動全体の情報を統合的に管理することで、業務の標準化、効率化、迅速な意思決定を支援します。まさに企業の「心臓部」や「神経系」と言えるでしょう。

【内部リンク】 基幹システムとは:導入のメリットやERP・情報系システムとの違いを解説 | コラム | クラウドERP PROACTIVE-SCSK

システム老朽化が示す具体的な状態

システム老朽化とは、導入から長期間が経過し、様々な要因によってシステムが現代の要求に対応できなくなった状態を指します。具体的には、以下のような状態が考えられます。 • 性能の低下: データ量の増加や処理の複雑化により、システムの応答速度が遅くなったり、バッチ処理に時間がかかりすぎたりする状態です。 • 保守性の悪化: システムの設計情報が失われたり、開発当時の技術者が不在になったりすることで、改修や障害対応が困難になる状態です。 • 柔軟性の欠如: 新しいOSやハードウェア、外部サービスとの連携が難しく、ビジネス環境の変化に迅速に対応できない状態です。 • セキュリティリスクの増大: OSやミドルウェアのサポートが終了し、新たな脆弱性に対応できず、セキュリティ上の危険性が高まっている状態です。 • ブラックボックス化: 長年の改修や機能追加によりシステム内部が複雑化し、全体像を把握している人がいなくなり、誰も手を付けられない状態です。

これらの状態は、単独で発生することもあれば、複合的に発生することもあります。

なぜ基幹システムは老朽化してしまうのか?

基幹システムが老朽化する主な原因は一つではありません。複数の要因が絡み合って進行します。 • 技術の陳腐化: IT技術は日進月歩で進化しています。導入当時は最新だったハードウェア、OS、ミドルウェア、開発言語なども時間とともに古くなり、性能や機能面で見劣りするようになります。 • 度重なるカスタマイズ: 業務の変化に合わせてシステムに手を入れていくことは必要ですが、場当たり的なカスタマイズを繰り返すと、システム構造が複雑化し、スパゲッティ状態(プログラムの制御フローが絡み合って解読困難な状態)を招き、保守性や可読性を著しく低下させます。 • ドキュメントの不備・紛失: システム開発時や改修時の設計書、仕様書といったドキュメントが適切に更新・管理されていないと、システムの内部構造が不明瞭になり、改修や障害解析が困難になります。 • 担当者の退職・異動: システム開発や運用に長年携わってきた担当者が退職したり異動したりすることで、システムに関する知識やノウハウが失われ、ブラックボックス化が進行します。 • サポート終了: ハードウェアやソフトウェアのメーカーサポートが終了すると、セキュリティパッチの提供や技術的な問い合わせができなくなり、安定運用が難しくなります。 • 事業環境の変化への追随不足: M&Aによる組織変更、新規事業の開始、法改正など、企業を取り巻く環境は常に変化します。これらの変化にシステムが追いつけず、徐々に業務実態と乖離していくことがあります。

これらの原因を理解することは、老朽化対策を考える上で非常に重要です。

見過ごせない!基幹システム老朽化が引き起こす深刻な経営リスク

基幹システムの老朽化は、単なるIT部門の問題ではなく、企業経営全体に関わる深刻なリスクを引き起こします。放置することで、企業の競争力低下や事業継続の危機に繋がる可能性も否定できません。

業務効率の大幅な低下と生産性の損失

老朽化したシステムは、処理速度の低下や頻繁なシステムダウン、操作性の悪さなどにより、従業員の作業効率を著しく低下させます。例えば、データ入力に時間がかかる、必要な情報を探し出すのに手間取る、手作業でのデータ連携や二重入力が発生するといった状況です。これらは日常業務の遅延を招き、残業時間の増加や人件費の増大に繋がるだけでなく、従業員のモチベーション低下も引き起こしかねません。結果として、企業全体の生産性が大きく損なわれることになります。

維持・保守コストの継続的な増大

古いシステムを維持するためには、多くのコストがかかります。古いハードウェアの保守費用は高額になりがちですし、専門知識を持つ技術者も限られてくるため、人件費も高騰します。また、システム障害が頻発すれば、その都度対応費用が発生します。さらに、部分的な改修や機能追加にも、複雑化したシステム解析のために多大な工数と費用が必要となるでしょう。これらのコストは年々増加する傾向にあり、IT予算全体を圧迫し、新たなIT投資への足かせとなります。

| 老朽化によるコスト増の例 | 具体的な内容 |

|---|---|

| ハードウェア保守費 | メーカーサポート終了後の延長保守契約、部品調達難による高額な修理費など |

| ソフトウェア保守費 | カスタマイズ部分の個別保守契約、古いバージョンのライセンス費用など |

| 障害対応費 | 頻発するシステムダウンやエラーの復旧作業、データ損失時の対応費用など |

| 改修・機能追加費 | 複雑なシステム解析やテストにかかる工数の増大、専門技術者の高額な人件費など |

| 運用人件費 | 手作業による運用業務の増加、古い技術に対応できるスキルを持つ人材の確保コストなど |

セキュリティ脆弱性の高まりと情報漏洩の危険性

老朽化したシステムは、OSやミドルウェアのメーカーサポートが終了しているケースが多く、新たなセキュリティホール(脆弱性)が発見されても修正パッチが提供されません。これにより、サイバー攻撃の標的となりやすく、不正アクセスやマルウェア感染のリスクが非常に高まります。万が一、顧客情報や機密情報が漏洩した場合、企業の社会的信用の失墜、損害賠償責任、ブランドイメージの低下など、計り知れないダメージを受ける可能性があります。

データ活用が進まずDX推進の大きな足かせとなる

現代のビジネスにおいてデータ活用は不可欠であり、DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する上での基盤となります。しかし、老朽化した基幹システムは、データのサイロ化(部門ごとにデータが分散し、連携・統合されていない状態)を招きやすく、全社横断的なデータ分析や活用を困難にします。また、最新のAI技術やBIツールとの連携も難しく、データに基づいた迅速な意思決定や新たな価値創造の機会を失うことになり、DX推進の大きな障壁となります。

事業継続計画(BCP)における問題点

自然災害や大規模なシステム障害が発生した際に、事業をいかに迅速に復旧し、継続させるかという事業継続計画(BCP)の観点からも、老朽化したシステムは大きなリスク要因です。古いシステムは、復旧手順が複雑であったり、代替環境の構築が困難であったりする場合があります。また、データのバックアップ体制が不十分なケースも見受けられます。これにより、有事の際に事業停止期間が長期化し、顧客離れや収益機会の損失を招く可能性があります。

技術的負債の蓄積とブラックボックス化の問題

技術的負債とは、短期的な視点で不適切な技術的判断や設計を行った結果、将来的にシステムの改修や運用に追加のコストや手間がかかる状態を指します。老朽化したシステムは、長年の場当たり的な改修により、この技術的負債が雪だるま式に蓄積していることが多いです。その結果、システムの内部構造が非常に複雑になり、ドキュメントも整備されていないため、システムの全体像を誰も把握できない「ブラックボックス化」が進行します。こうなると、小さな修正ですら多大な時間とリスクを伴うようになり、システム変更に対する抵抗感が組織内に蔓延してしまいます。

あなたの会社は大丈夫?基幹システム老朽化の危険信号を見抜く

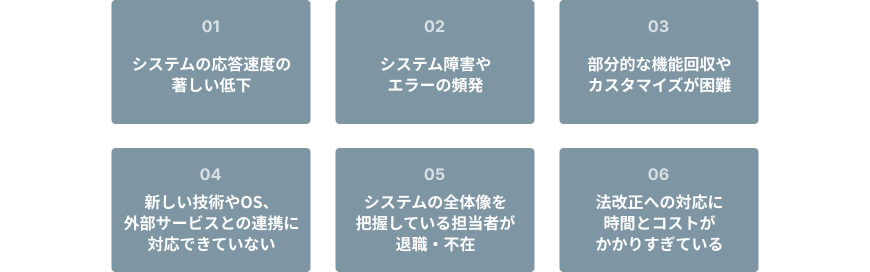

基幹システムの老朽化は静かに進行し、気づいた時には手遅れというケースも少なくありません。以下のような「危険信号」が現れていないか、自社のシステム状況をチェックしてみましょう。これらのサインが複数見られる場合は、早急な対策検討が必要です。

システムの応答速度が著しく低下していませんか?

かつてはスムーズに動作していたシステムの画面表示が遅くなったり、データ検索や帳票出力に以前よりもはるかに長い時間がかかったりするようになった場合、それは老朽化の初期サインかもしれません。データ量の増加やハードウェアの性能限界、ソフトウェアの非効率な処理などが原因として考えられます。業務の待ち時間が増え、従業員のストレスや生産性低下に直結します。

システム障害やエラーが頻発していませんか?

原因不明のシステムダウンや、特定の操作をするとエラーメッセージが頻繁に表示されるといった状況は、システムが不安定になっている証拠です。ハードウェアの故障が近い、ソフトウェアのバグが蓄積している、あるいはデータ不整合が起きている可能性があります。障害対応に追われる時間が増え、本来の業務に支障をきたします。

部分的な機能改修やカスタマイズが困難になっていませんか?

新しい業務要件に合わせてシステムを改修しようとした際に、「既存システムへの影響が大きすぎる」「改修に膨大な費用と時間がかかる」「そもそもどこを修正すれば良いのか分からない」といった状況に陥る場合、システムの構造が複雑化・ブラックボックス化している可能性が高いです。ビジネスの変化に柔軟に対応できなくなります。

新しい技術やOS、外部サービスとの連携に対応できていますか?

最新のOSやブラウザでシステムが正常に動作しない、新しいクラウドサービスや分析ツールとデータを連携させたいが技術的に難しい、といった問題は、システムが時代の変化に取り残されていることを示しています。これにより、業務効率化や新たなビジネスチャンスを逃すことになります。

システムの全体像を把握している担当者が退職・不在になっていませんか?

長年システムを担当してきたベテラン社員が退職したり、異動したりした後、システムの詳細な仕様や運用ノウハウが引き継がれず、ブラックボックス化が進んでしまうケースです。障害発生時の原因究明や、将来的な改修計画の立案が極めて困難になります。

法改正への対応に時間とコストがかかりすぎていませんか?

消費税率の変更やインボイス制度の導入など、法制度の変更に対応するために、毎回多大な時間とコストをかけてシステム改修を行っている場合、システムの柔軟性が低い可能性があります。迅速かつ低コストで法改正に対応できる体制は、コンプライアンス遵守の観点からも重要です。

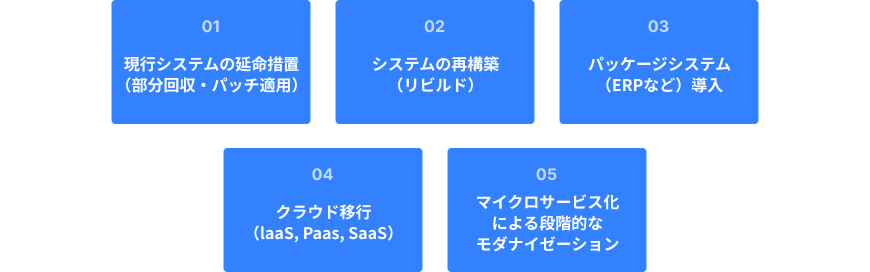

基幹システム老朽化への具体的な対策とは?選択肢とそれぞれの特徴

では、基幹システムの老朽化を前に、企業はどのような対策を講じるべきでしょうか。企業の状況や目指す方向性によって、選択すべき道は異なります。主な対策の選択肢と、それぞれのメリット・デメリットを整理してみましょう。

現行システムの延命措置(部分改修・パッチ適用)

現行システムをできるだけ長く使い続けるために、問題箇所を部分的に改修したり、セキュリティパッチを適用したりする方法です。 • メリット: 比較的小規模な投資で対応できる場合があり、短期的な問題解決には有効です。業務への影響も最小限に抑えられます。 • デメリット: 根本的な解決にはならず、老朽化の進行を遅らせるに過ぎません。場当たり的な改修を繰り返すと、システムの複雑性が増し、将来的な刷新コストが増大する可能性もあります。また、メーカーサポートが終了したシステムでは、セキュリティリスクを完全に払拭することは困難です。

システムの再構築(リビルド

現行システムの業務プロセスや要件をベースに、新しい技術やプラットフォームでシステムを一から作り直す方法です。 • メリット: 自社の業務に完全にフィットしたシステムを構築できます。長年培ってきた業務ノウハウを活かしつつ、最新技術の恩恵を受けることが可能です。 • デメリット: 開発期間が長期化しやすく、コストも高額になる傾向があります。要件定義が不十分だと、期待した効果が得られないリスクもあります。また、開発プロジェクトの管理も重要になります。

パッケージシステム(ERPなど)導入

ERP(Enterprise Resource Planning)に代表される、標準的な業務プロセスが組み込まれたパッケージソフトウェアを導入する方法です。 • メリット: 業界のベストプラクティスが反映されたシステムを比較的短期間で導入できます。一から開発するよりもコストを抑えられる場合が多く、法改正への対応などもベンダー側で行われるため運用負荷を軽減できます。 • デメリット: 自社の業務プロセスをパッケージの標準機能に合わせる必要があり、大幅な業務改革が求められることがあります。独自の強みを持つ業務プロセスが標準機能に合わない場合、カスタマイズが必要となり、追加コストやバージョンアップ時の制約が発生する可能性があります。

また、SCSKでは、AI ネイティブな次世代型 ERPを中核におき、グループのさまざまな知財や業務ノウハウを組み合わせて提供するデジタルオファリングサービス「PROACTIVE」を提供しています。会計、人事給与、販売・生産管理まで、各領域の業務課題に解決策を提供する「業務特化型オファリング」と、卸・商社、製造、建設、サービス業向けのベストプラクティスと組み合わせ、各業界が抱える特有の経営課題に対してワンストップで解決策を提供する「業界特化型オファリング」により、「業務効率化・自動化」や「高度な経営判断」を実現します。導入企業数は 7,300 社を超え、多くのお客様にご利用いただいています。

ERPの導入メリットや選び方のポイントは下記コラムで解説していますので、ぜひご覧ください。

【内部リンク】ERPとは:導入メリットや種類、選び方のポイントを解説【入門ガイド】 | コラム | クラウドERP PROACTIVE-SCSK

クラウド移行(IaaS, PaaS, SaaS)

オンプレミスで運用してきた基幹システムを、クラウド環境へ移行する方法です。IaaS(Infrastructure as a Service)、PaaS(Platform as a Service)、SaaS(Software as a Service)といった様々な形態があります。 • メリット: ハードウェアの購入や管理が不要になり、初期投資を抑えられます。リソースの拡張・縮小が柔軟に行え、災害対策やセキュリティ強化も期待できます。SaaS型であれば、常に最新機能を利用でき、運用負荷も大幅に軽減されます。 • デメリット: 月額費用が発生し、長期的に見るとコストが高くなる場合もあります。既存システムとの連携や、セキュリティポリシー、データの保管場所などが制約となるケースもあります。クラウドベンダーへの依存度が高まる点も考慮が必要です。

マイクロサービス化による段階的なモダナイゼーション

巨大な一枚岩(モノリシック)なシステムを、小さな独立したサービス(マイクロサービス)の集合体として再構築していくアプローチです。 • メリット: システム全体を一気に刷新するのではなく、特定の機能単位で段階的にモダナイズ(近代化)を進めることができます。これにより、リスクを分散し、開発スピードを向上させることが可能です。各サービスを最適な技術で開発・運用できる柔軟性も持ちます。 • デメリット: システム全体の設計や運用が複雑になる可能性があります。サービス間の連携やデータ管理に高度な技術力が求められます。また、全てのシステムがマイクロサービス化に適しているわけではありません。

これらの選択肢は排他的なものではなく、組み合わせて検討することも有効です。自社の経営戦略、業務特性、ITスキル、予算などを総合的に勘案し、最適な対策を選択することが重要となります。

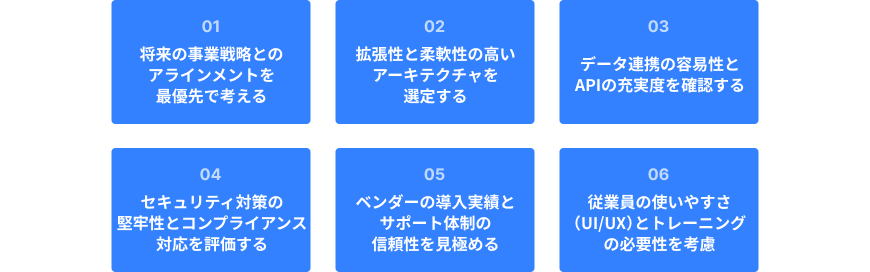

DX推進の鍵!新しい基幹システム選定で失敗しないための重要ポイント

基幹システムの刷新は、単に古いシステムを新しくするだけでなく、DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進し、企業の競争力を強化する絶好の機会です。新しい基幹システムを選定する際に、失敗しないために押さえておくべき重要なポイントを解説します。

将来の事業戦略とのアラインメントを最優先に考える

新しい基幹システムは、企業の将来の事業戦略やビジョンと整合性が取れている必要があります。「今後どのような事業を展開していきたいのか」「どのような市場で競争していくのか」「どのような顧客価値を提供したいのか」といった経営層の考えを明確にし、それを実現するためのIT基盤としてシステムを位置づけることが重要です。単に現状の業務を効率化するだけでなく、将来の成長を支えるシステムであるべきです。

拡張性と柔軟性の高いアーキテクチャを選定する

ビジネス環境は常に変化します。事業の拡大や縮小、新規事業の立ち上げ、M&Aなど、将来起こりうる変化に柔軟に対応できる拡張性の高いシステムアーキテクチャを選定することが求められます。特定の技術やベンダーにロックインされにくいオープンな技術標準を採用したり、クラウドネイティブな設計を取り入れたりすることも有効です。

データ連携の容易性とAPIの充実度を確認する

現代の企業活動では、基幹システムだけでなく、CRM(顧客関係管理)、SFA(営業支援システム)、BIツール、ECサイトなど、様々なシステムが利用されています。これらのシステム間でデータをスムーズに連携し、一元的に活用できることが重要です。API(Application Programming Interface)が豊富に用意されており、外部システムとの連携が容易なシステムを選びましょう。

セキュリティ対策の堅牢性とコンプライアンス対応を評価する

企業の重要データを扱う基幹システムにとって、セキュリティ対策は最重要課題の一つです。不正アクセス対策、データ暗号化、アクセスログ管理などのセキュリティ機能が十分に備わっているか、国際的なセキュリティ基準に準拠しているかなどを確認します。また、業界特有の規制や国内外の法規制(個人情報保護法、GDPRなど)への対応状況も重要な評価ポイントです。 システム選定時のチェック項目例 確認すべき観点 事業戦略との整合性 将来のビジネスモデルをサポートできるか?経営ビジョンと合致しているか? 拡張性・柔軟性 ユーザー数やデータ量の増加に対応できるか?機能追加や変更が容易か? データ連携性 他システムとのAPI連携は可能か?データ形式の互換性はあるか? セキュリティ 不正アクセス対策は万全か?データ暗号化のレベルは?監査ログは取得できるか? コンプライアンス 業界規制や法規制に対応しているか?(例: J-SOX、GDPR、医療情報ガイドラインなど) ベンダーの信頼性・サポート体制 導入実績は豊富か?技術力は高いか?継続的なサポートを受けられるか? UI/UXと操作性 従業員にとって使いやすい画面設計か?直感的に操作できるか? コストパフォーマンス 初期導入費用とランニングコストのバランスは適切か?投資対効果は見込めるか?

ベンダーの導入実績とサポート体制の信頼性を見極める

システム導入の成否は、ベンダーの技術力や経験に大きく左右されます。自社と同業種・同規模の企業への導入実績が豊富か、プロジェクトマネジメント能力が高いか、そして導入後の保守・運用サポート体制が充実しているかなどを慎重に見極める必要があります。長期的なパートナーとして信頼できるベンダーを選びましょう。

従業員の使いやすさ(UI/UX)とトレーニングの必要性を考慮する

どんなに高機能なシステムでも、実際に利用する従業員にとって使いにくければ、業務効率の向上は望めません。直感的で分かりやすいユーザーインターフェース(UI)や、快適なユーザーエクスペリエンス(UX)が提供されているかを確認します。また、新しいシステムの導入に伴い、従業員への十分なトレーニング期間やマニュアル整備も計画に含めることが重要です。

基幹システム刷新を成功に導くための具体的なステップと進め方

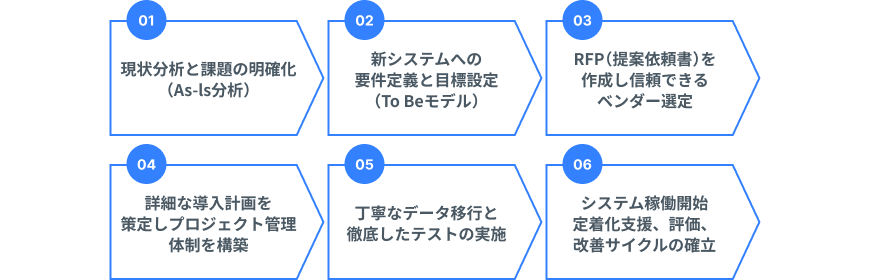

基幹システムの刷新は、企業にとって一大プロジェクトです。場当たり的に進めるのではなく、計画的かつ段階的に進めることが成功の鍵となります。ここでは、一般的な刷新プロジェクトのステップと進め方について解説します。

手順1: 現状分析と課題の明確化(As-Is分析)を行う

まず、現在の基幹システムが抱える問題点や業務上の課題を徹底的に洗い出します。「どこに非効率があるのか」「何がボトルネックになっているのか」「どのようなリスクが存在するのか」などを、IT部門だけでなく実際にシステムを利用する業務部門の担当者へのヒアリングも交えて具体的に把握します(As-Is分析)。この段階で、課題の優先順位付けも行っておくとよいでしょう。

手順2: 新システムへの要件定義と目標設定(To-Beモデル)を策定する

次に、新しい基幹システムによって「どのような状態を実現したいのか」「どのような業務プロセスを目指すのか」といった将来像(To-Beモデル)を明確にします。現状の課題を解決するだけでなく、将来の事業戦略やDX推進の方向性も踏まえて、新システムに求められる機能や性能、セキュリティ要件などを具体的に定義していきます。この要件定義が、後のベンダー選定やシステム開発の基礎となります。

手順3: RFP(提案依頼書)を作成し信頼できるベンダーを選定する

策定した要件定義書を基に、RFP(Request For Proposal:提案依頼書)を作成します。RFPには、新システム導入の目的、背景、必要な機能、予算、スケジュールなどを詳細に記載し、複数のシステムベンダーに提案を依頼します。各ベンダーからの提案内容を、機能、コスト、実績、サポート体制、技術力などの観点から比較評価し、最適なパートナーを選定します。

手順4: 詳細な導入計画を策定しプロジェクト管理体制を構築する

選定したベンダーと共に、具体的なシステム設計、開発、テスト、移行、本稼働までの詳細なスケジュール、体制、役割分担などを盛り込んだ導入計画を策定します。プロジェクトを円滑に進めるためには、社内にプロジェクトマネージャーを任命し、経営層を含む関係各部門との連携を密にするなど、強力なプロジェクト管理体制を構築することが不可欠です。進捗状況の定期的な確認や課題発生時の迅速な対応が求められます。

手順5: 丁寧なデータ移行と徹底したテストを実施する

現行システムから新システムへデータを正確に移行する作業は、非常に重要かつ慎重さが求められる工程です。データクレンジング(不正確なデータや重複データの整理・修正)を行った上で、移行計画に基づいて段階的に、あるいは一括でデータを移行します。移行後は、単体テスト、結合テスト、総合テスト、受入テストなど、様々な観点からシステムが要件通りに動作するかを徹底的に検証します。業務部門の担当者もテストに参加し、実際の業務の流れに沿って問題がないかを確認することが重要です。

手順6: システム稼働開始と定着化支援、そして評価と改善サイクルを確立する

テストで問題がないことを確認したら、いよいよ新システムの本稼働です。稼働開始直後は予期せぬトラブルが発生することもあるため、ベンダーと連携して迅速に対応できる体制を整えておく必要があります。また、従業員が新しいシステムをスムーズに使いこなせるように、十分なトレーニングやヘルプデスクの設置といった定着化支援も重要です。稼働後は、定期的にシステムの利用状況や効果を測定・評価し、改善点があれば継続的に対応していく運用体制を確立します。 システム刷新プロジェクトの主なフェーズ 主要な活動内容 1. 企画・構想フェーズ 現状分析、課題抽出、目的・目標設定、RFP作成、ベンダー選定 2. 要件定義・設計フェーズ 新システムの機能要件・非機能要件定義、業務プロセス設計、システム設計(基本・詳細) 3. 開発・構築フェーズ プログラミング、カスタマイズ、インフラ構築、単体テスト、結合テスト 4. テストフェーズ 総合テスト、受入テスト、パフォーマンステスト、セキュリティテスト 5. 移行・導入フェーズ データ移行、システム切り替え、ユーザー教育・トレーニング 6. 運用・保守・改善フェーズ システム稼働、ヘルプデスク運用、効果測定、課題管理、継続的改善

まとめ

基幹システムの老朽化は、業務効率の低下、コスト増大、セキュリティリスク、そしてDX推進の阻害要因となり、企業の持続的な成長にとって大きな脅威です。老朽化のサインを見逃さず、早期に適切な対策を講じることが極めて重要と言えるでしょう。 システム刷新は決して簡単なプロジェクトではありませんが、それは同時に、業務プロセスを見直し、競争力を強化し、未来への成長基盤を築くための絶好の機会でもあります。本記事で解説したポイントを参考に、自社に最適な刷新戦略を検討し、力強い一歩を踏み出してください。