リフォームを計画する際、多くの人が期待と同時に不安を感じるのではないでしょうか。特に、工事がどのように進んでいくのか、全体の流れを把握するのは難しいものです。そこで重要な役割を果たすのが「工程表」です。工程表は、リフォームのスムーズな進行と成功に不可欠なツールと言えます。

この記事では、リフォームにおける工程表の基本的な情報から、その種類、作成手順、そして施主として確認すべき重要なポイントまで、分かりやすく解説します。

目次

リフォームにおける工程表とは?

まず初めに、リフォームにおける工程表の基本的な役割と、その重要性について理解を深めましょう。

そもそも工程表とは何か

工程表とは、リフォーム工事の開始から完了まで、いつ、どのような作業が、どのくらいの期間をかけて行われるのかを時系列で示したスケジュール表のことです。 この表があることで、施主と施工業者の双方が工事の全体像を共有し、計画的に作業を進めることができます。具体的には、各作業の手順、必要な日数、担当する職人などが記載されており、工事の進捗管理に欠かせない書類です。

工程表と行程表の違い

工程表とよく似た言葉に「行程表」があります。行程表も同様に予定を示すものですが、工程表ほど詳細ではなく、目標やおおまかな流れをまとめたものを指すことが多いです。 一方、リフォーム工事のように多くの専門業者が関わり、作業手順が複雑になる場合には、詳細なスケジュール管理が可能な「工程表」が一般的に用いられます。

なぜリフォームに工程表が必要なのか

リフォーム工事において工程表が重要視されるのには、いくつかの理由があります。

| 目的 | 説明 |

|---|---|

| 納期の遵守 | 工事のスケジュールを可視化し、計画的に進めることで、工期の遅延を防ぎます。 |

| 業務の効率化 | 必要な資材や人材の投入時期が明確になり、無駄のない人員配置や手配が可能になります。 |

| トラブルへの対応 | 天候不良や追加工事といった不測の事態が発生しても、工程表を見直すことで迅速に計画を再調整できます。 |

| 顧客との信頼関係構築 | 施主が工事の進捗を把握できるため、安心感につながり、施工業者との良好な信頼関係を築くことができます。 |

【種類別】リフォームで使われる主な工程表

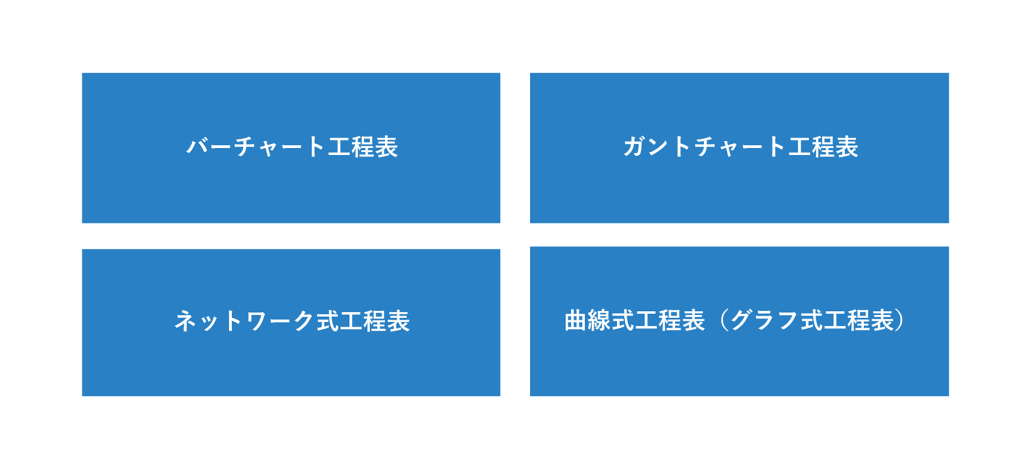

工程表にはいくつかの種類があり、それぞれに特徴があります。ここでは、リフォーム工事で主に使用される4つの工程表を紹介します。

バーチャート工程表

バーチャート工程表は、縦軸に作業項目、横軸に日付を配置し、各作業の期間を棒グラフ(バー)で示したものです。 シンプルで分かりやすく、いつ、どの工事が行われるかが一目で把握できるため、施主への説明など、関係者間での情報共有に最も適しています。リフォーム工事では、このバーチャート工程表が一般的に使用されます。

ガントチャート工程表

ガントチャート工程表は、縦軸に作業項目、横軸に進捗率(%)を記載する形式の工程表です。 各作業がどの程度完了しているかを視覚的に把握しやすいのが特徴ですが、具体的な日付や作業間の関連性は分かりにくいという側面もあります。そのため、主に施工業者の社内における進捗管理用として使われることが多いです。

ネットワーク式工程表

ネットワーク式工程表は、作業の関連性を矢印(アロー)と丸印(イベント)で結んで表現する、より専門的な工程表です。 複数の作業が複雑に絡み合う大規模な工事で、全体の流れやクリティカルパス(工期に最も影響を与える作業経路)を把握するために用いられます。作成には専門知識が必要なため、一般的なリフォーム工事で目にすることは少ないでしょう。

曲線式工程表(グラフ式工程表)

曲線式工程表は、縦軸に進捗率、横軸に工期をとり、予定と実績を曲線で示すグラフです。 工事全体の進捗の遅れや進み具合を視覚的に把握することに長けていますが、個別の作業内容は分かりにくいため、これも主に施工管理者向けの工程表と言えます。

リフォーム工程表の作成手順

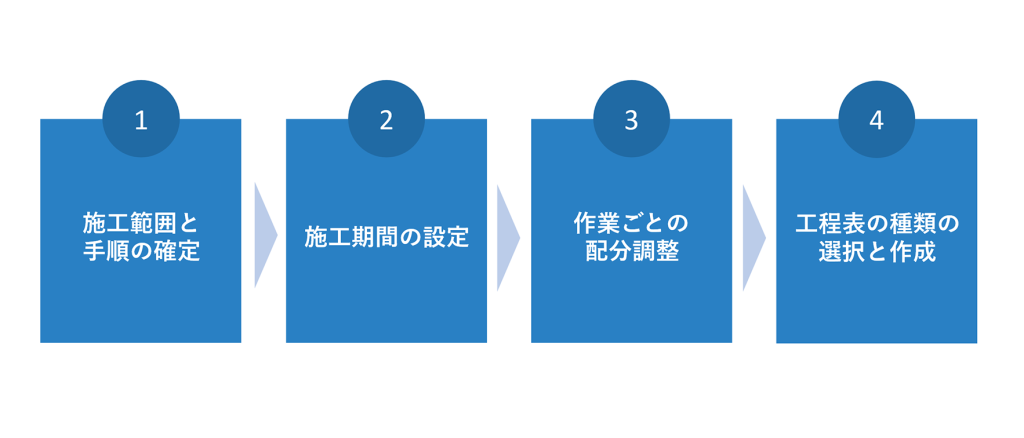

では、リフォームの工程表はどのように作成されるのでしょうか。一般的な作成手順を4つのステップで解説します。

(1)施工範囲と手順の確定

まず、リフォームを行う範囲を明確にし、どのような順序で工事を進めるかを決定します。 例えば、内装リフォームであれば、解体、大工工事、電気工事、内装仕上げといった具体的な作業内容と、それぞれの作業順序を洗い出します。この段階で作業内容を細かく設定することが、後の工程を正確に組むための基礎となるのです。

(2)施工期間の設定

次に、各作業にどれくらいの期間が必要かを見積もり、全体の施工期間を設定します。リフォームの内容や建物の状況、作業員の人数などを考慮して、現実的な期間を設定することが重要です。 この際、天候による遅延や不測の事態に備え、ある程度の余裕(予備日)を持たせた計画を立てることが、スムーズな工事進行の鍵となります。

(3)作業ごとの配分調整

全体の工期が決まったら、各作業に具体的な日程を割り振っていきます。また、それぞれの作業に必要な職人や資材、機材の手配もこの段階で行います。 前の工程が終わらないと次の工程に進めない作業(例えば、壁紙を貼る前に壁の下地処理を終えるなど)の関連性を考慮しながら、効率的なスケジュールを組むことが必要です。

(4)工程表の種類の選択と作成

最後に、ここまでの計画を基に、目的に合った種類の工程表を作成します。施主への説明にはシンプルで分かりやすい「バーチャート工程表」が選ばれるのが一般的です。作成ツールとしては、Excelなどの表計算ソフトや、建設業界専門の工程管理システムなどが活用されます。

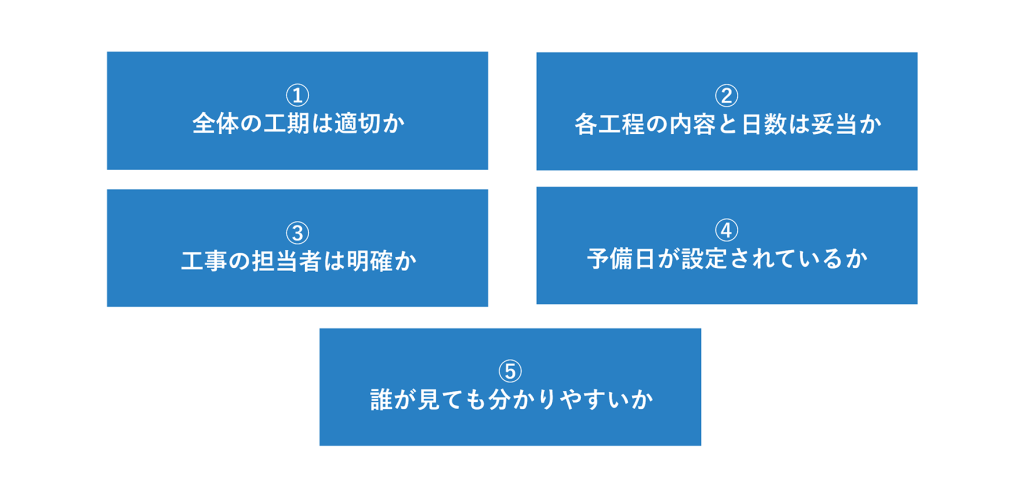

【施主向け】リフォーム工程表で確認すべき5つのポイント

リフォーム会社から工程表を提示された際、施主としてどのような点を確認すればよいのでしょうか。安心して工事を任せるために、押さえておきたい5つのポイントを解説します。

(1)全体の工期は適切か

まずは、契約時に合意した工期と工程表のスケジュールに相違がないかを確認しましょう。着工日から完成・引き渡し日までの期間が、想定していたリフォーム内容に対して極端に短すぎたり、長すぎたりしないかを確認することが大切です。

(2)各工程の内容と日数は妥当か

どのような工事が、どのくらいの期間をかけて行われるのか、各工程の内容を確認します。専門的な部分で判断が難しい場合は、遠慮なく担当者に質問しましょう。例えば、「なぜこの作業にこれだけの日数が必要なのか」といった疑問を解消しておくことで、工事への理解が深まり、納得して任せることができます。

(3)工事の担当者は明確か

工程表には、各作業をどの業者が担当するのかが記載されていると、より安心です。 特に在宅しながらのリフォームの場合、どのような人が出入りするのかを事前に把握できると、不安が軽減されます。また、万が一トラブルが発生した際の責任の所在を明確にする意味でも重要です。

(4)予備日が設定されているか

リフォーム工事には、解体して初めて分かる構造上の問題や、天候による作業の遅延など、予期せぬトラブルがつきものです。そのため、スケジュールに余裕がなく、ぎちぎちに詰まっている工程表は注意が必要です。工程の合間や週末などに「予備日」や「調整日」といった項目が設けられているかを確認しましょう。

(5)誰が見ても分かりやすいか

工程表は、専門家でなくても内容を理解できる分かりやすさが重要です。専門用語が多用されていたり、表記が複雑すぎたりして理解が難しい場合は、より平易な言葉で説明してもらうようお願いしましょう。施主と施工業者が同じ認識を共有できる工程表こそが、信頼関係の第一歩となります。

【工事場所別】リフォームの工程と期間の目安

リフォームの内容によって、工程や必要な期間は大きく異なります。ここでは、代表的な工事場所ごとの工程例と期間の目安を紹介します。

キッチンリフォームの工程例

キッチンのリフォームは、既存のキッチンの解体・撤去から始まり、新しいキッチンの設置、内装仕上げという流れで進みます。工事期間の目安は2日〜5日程度です。

| 工程 | 主な作業内容 |

|---|---|

| 1日目 | 既存キッチンの解体・撤去、給排水管・ガス管の移設、電気配線工事 |

| 2日目 | 新しいキッチンの組み立て・設置、換気扇の取り付け |

| 3日目以降 | 壁紙・床材の張り替え(内装工事)、接続工事、クリーニング |

浴室リフォームの工程例

浴室のリフォームは、在来工法の浴室からユニットバスへ交換する場合、解体後に土間コンクリートを打つ工程などが必要となり、比較的工期が長くなります。目安としては5日〜7日程度です。

| 工程 | 主な作業内容 |

|---|---|

| 1〜2日目 | 既存浴室の解体・撤去、給排水・電気・ガス工事 |

| 3日目 | 土間コンクリートの打設、乾燥 |

| 4日目 | 新しいユニットバスの搬入・組み立て・設置 |

| 5日目以降 | ドア枠の取り付け、内装工事、接続工事、クリーニング |

外壁リフォームの工程例

外壁リフォーム(塗装の場合)は、足場の設置から始まり、洗浄、下地処理、塗装、そして足場の解体という順で進みます。天候に左右されやすい工事のため、工期は7日〜14日程度と幅があります。

| 工程 | 主な作業内容 |

|---|---|

| 1日目 | 足場の設置、飛散防止ネットの養生 |

| 2日目 | 高圧洗浄で壁の汚れを除去 |

| 3日目 | 下地の補修(ひび割れなど)、養生 |

| 4〜6日目 | 塗装(下塗り・中塗り・上塗りの3回が基本) |

| 7日目以降 | 点検、足場の解体、清掃 |

工程表に関するよくあるトラブルと対処法

工程表通りに工事が進まないことも残念ながらあります。事前によくあるトラブルと対処法を知っておくことで、冷静に対応できるでしょう。

(1)天候による工事の遅延

特に外壁や屋根の工事では、雨や雪、強風などによって作業が中断し、工期が遅れることがあります。多くの工程表には予備日が設けられていますが、悪天候が続くと遅れが生じる可能性があります。工事が遅れる際は、いつから再開できるのか、全体のスケジュールにどう影響するのかを速やかに担当者から説明してもらいましょう。

(2)追加工事の発生

壁や床を解体してみたところ、シロアリの被害や構造材の腐食など、予期せぬ問題が見つかることがあります。 このような場合は追加の補修工事が必要となり、当初の工程表からの変更と追加費用が発生する可能性があります。追加工事の内容と、それに伴う工期の延長、費用の見積もりについて、必ず書面で確認し、納得した上で進めてもらうことが重要です。

(3)工事内容の認識齟齬

施主がイメージしていた仕上がりと、実際の工事内容が異なるといったトラブルも起こり得ます。これは、事前の打ち合わせ不足や、工程表の確認不足が原因であることが多いです。工程表を確認する際は、図面や仕様書と合わせて内容をチェックし、少しでも疑問があればその都度確認することが、認識のズレを防ぐポイントです。

まとめ

リフォームにおける工程表は、単なるスケジュール表ではなく、工事全体を可視化し、計画通りに進めるための重要な管理ツールです。工程表を正しく作成・活用することで、作業の抜け漏れを防ぎ、資材や人員の手配を効率化できるだけでなく、現場でのトラブルや遅延も最小化できます。

また、工程表を軸に社内や協力業者との情報共有を行うことで、現場の進捗状況をリアルタイムで把握でき、顧客への説明もスムーズになります。この記事で解説したポイントを押さえ、リフォーム会社としての施工管理の精度を高めることで、より効率的でトラブルの少ない施工を実現できます。