企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)推進が加速する中、システム導入の手法として「Fit to Standard」が注目されています。このアプローチは、導入期間の短縮やコスト削減など多くのメリットをもたらす一方で、見過ごすことのできないデメリットや注意点も存在します。この記事では、Fit to Standardの基本的な考え方から、導入を成功に導くために知っておくべきデメリットとその対策までを詳しく解説します。

目次

Fit to Standardとは?基本的な考え方を解説

Fit to Standardは、システム導入における従来のアプローチとは一線を画す考え方です。ここでは、その基本的な定義と、なぜ今この手法が重要視されているのかを説明します。

システムに業務を合わせるアプローチ

Fit to Standardとは、その名の通り「標準(Standard)に合わせる(Fit)」という考え方です。具体的には、ERPなどのパッケージシステムが持つ標準機能に業務プロセスを合わせ、業務改革を進めていくアプローチを指します。

従来は企業の業務に合わせてシステムを大きくカスタマイズすることが一般的でした。しかしFit to Standardでは、改修を最小限に抑え、パッケージに組み込まれたベストプラクティス(先進企業の優良事例を集約した業務プロセス)を最大限に活用することを目指します。

例えば、SCSKが提供するAIネイティブな次世代ERP「PROACTIVE」は、会計、人事・給与、販売管理、生産管理など基幹業務を幅広くカバーする標準機能を備えています。さらにSaaS型で提供されるため、法改正や制度変更への対応はベンダー側で行われ、常に最新の状態で利用できる点も大きな特長です。

こうした特性を最大限に活かすには、Fit to Standardの導入アプローチが有効です。過度なカスタマイズを避けることで導入期間を短縮できるだけでなく、運用・保守の負荷を軽減し、将来的なアップグレードや機能拡張にも柔軟に対応できます。

PROACTIVEをFit to Standardで導入することにより、企業は業務の標準化と効率化を実現しながら、常に最新テクノロジーを取り入れた経営基盤を維持することが可能になります。

詳細はこちら <Fit to Standard|PROACTIVE|SCSK>

Fit & Gapとの根本的な違い

Fit to Standardとしばしば比較されるのが「Fit & Gap」です。Fit & Gapは、自社の業務プロセスとシステムの機能を比較し、適合する部分(Fit)と乖離がある部分(Gap)を分析します。そして、Gapを埋めるためにシステムのカスタマイズやアドオン開発を行うのが一般的です。両者の違いは、システムと業務のどちらを主軸に置くかにあります。

| 比較項目 | Fit to Standard | Fit & Gap |

|---|---|---|

| 考え方 | システムの標準機能に、業務を合わせる(システムが主軸) | 業務に合わせて、システムを改修する(業務が主軸) |

| 開発 | カスタマイズを最小限に抑える | Gapを埋めるためのカスタマイズが前提 |

| 導入期間 | 短期間 | 長期化しやすい |

| コスト | 低コスト | 高コストになりやすい |

| 業務プロセス | 大幅な見直し・改革が伴う | 既存のプロセスを維持しやすい |

このように、Fit to Standardは業務改革を前提としたアプローチである点が、Fit & Gapとの根本的な違いです。

なぜ今Fit to Standardが注目されるのか

Fit to Standardが注目される背景には、経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」があります。多くの企業で、長年のカスタマイズを重ねた基幹システムが老朽化・複雑化し、DX推進の足かせとなっています。Fit to Standardは、このようなレガシーシステムから脱却し、変化の速いビジネス環境に迅速に対応できる、柔軟なIT基盤を構築するための有効な手段とされています。クラウドサービスの普及により、常に最新の機能を利用できるようになったことも、この流れを後押ししています。

ERP活用におけるFit to Standardとは:必要性やメリット、進め方を解説

Fit to Standardの主なメリット

Fit to Standardを採用することで、企業は多くの恩恵を受けることができます。ここでは、代表的な3つのメリットについて解説します。

導入期間の短縮とコスト削減

Fit to Standardの最大のメリットは、導入期間とコストを大幅に削減できることです。業務に合わせてシステムを個別に開発するFit & Gap方式では、要件定義から設計、開発、テストに至るまで多くの時間と費用を要します。一方、Fit to Standardではシステムの標準機能を活用するため、大規模な開発が不要となり、プロジェクトを迅速かつ低コストに進めることが可能です。

業務プロセスの標準化と属人化の解消

システムの標準機能に合わせて業務フローを見直す過程で、社内の業務プロセスが標準化されます。これまで部署ごとや担当者ごとに行われていた非効率な作業や、特定の担当者しかわからない「属人化」した業務が解消され、組織全体の業務効率が向上します。また、業務プロセスが標準化されることで、内部統制の強化にも繋がります。

最新技術への迅速な追随

Fit to Standardで導入されることの多いクラウド型システム(SaaSなど)は、ベンダーによって定期的に機能がアップデートされます。カスタマイズを最小限に抑えているため、バージョンアップの際にも追加改修の必要がなく、常に最新のテクノロジーや法改正に対応した機能を享受できます。これにより、システムの陳腐化を防ぎ、継続的な業務改善が可能です。

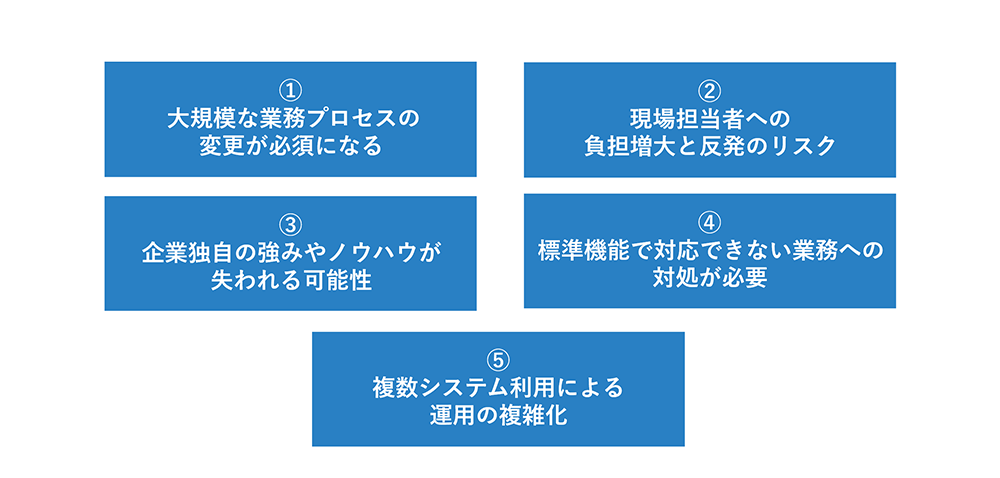

無視できない!Fit to Standardの5つのデメリット

多くのメリットがある一方で、Fit to Standardには導入前に必ず理解しておくべきデメリットが存在します。これらの課題を軽視すると、プロジェクトの失敗に繋がりかねません。

大規模な業務プロセスの変更が必須になる

Fit to Standardは、業務をシステムに合わせるアプローチであるため、既存の業務プロセスを大幅な変更が必要になる場合があります。長年慣れ親しんだやり方を変えることは、組織にとって大きな挑戦です。この変更を乗り越えられなければ、システム導入そのものが形骸化してしまうリスクがあります。

現場担当者への負担増大と反発のリスク

業務プロセスの変更は、現場で働く従業員に大きな負担を強いることになります。新しい業務フローを覚え直す必要があるだけでなく、一時的に生産性が低下することもあります。十分な説明やサポートなしに導入を進めると、「今までのやり方の方が効率的だ」といった現場からの強い反発を招き、システムの定着を妨げる最大の要因となり得ます。

企業独自の強みやノウハウが失われる可能性

業務プロセスを標準化する過程で、これまで競争力の源泉となっていた企業独自のノウハウや、他社との差別化に繋がるユニークな業務フローが失われてしまう可能性があります。例えば、特定の顧客へのきめ細やかな対応を実現していた特殊な業務プロセスなどが、標準機能では再現できないケースです。効率化を優先するあまり、自社の強みを削いでしまわないよう慎重な判断が求められます。

標準機能で対応できない業務への対処が必要

どれだけ優れたシステムであっても、企業のすべての業務を標準機能だけでカバーすることは困難です。業界特有の商慣習や、企業の根幹に関わる特殊な業務など、標準機能ではどうしても対応できない業務が必ず出てきます。これらの業務をどのように処理するのか、代替手段(手作業、別ツールの利用など)をあらかじめ検討しておかなければ、業務が停滞するリスクがあります。

複数システム利用による運用の複雑化

標準機能で不足する部分を補うために、複数のクラウドサービスなどを組み合わせて利用するケースが増えています。この場合、システムごとにログインが必要になったり、データが分散して管理が煩雑になったりする「システムのサイロ化」に陥りがちです。結果として、運用負荷が増大し、かえって非効率になってしまうデメリットも考慮する必要があります。

デメリットを克服しFit to Standardを成功させる進め方

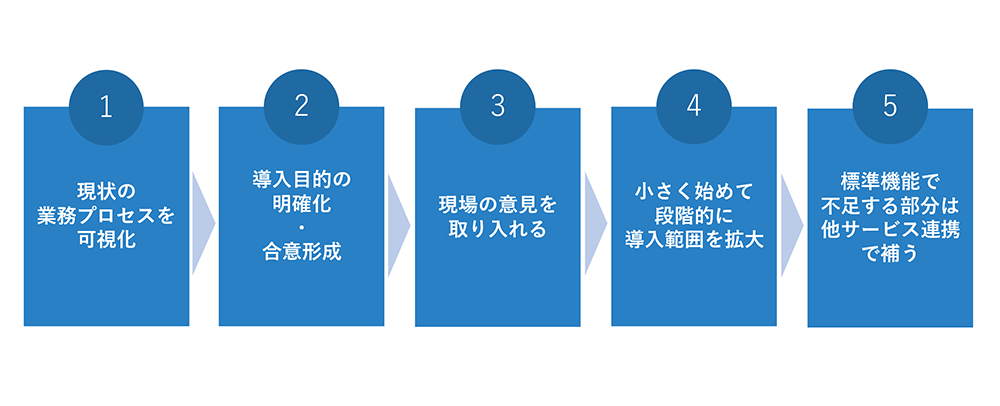

Fit to Standardのデメリットは、適切な対策を講じることで乗り越えることが可能です。導入を成功に導くための5つの重要なステップを紹介します。

現状の業務プロセスを徹底的に可視化する

まず行うべきは、現状の業務プロセスを徹底的に可視化することです。「誰が」「いつ」「何を」「どのように」行っているのかを詳細に洗い出し、フロー図などを用いて整理します。これにより、導入するシステムの標準機能と現行業務とのギャップが明確になり、どの業務を変更する必要があるのか、どこに課題があるのかを客観的に把握できます。

導入目的を明確にし関係者と合意形成を図る

なぜシステムを導入するのか、Fit to Standardによって何を達成したいのかという「導入目的」を明確にし、経営層から現場の担当者まで、すべての関係者と共有し合意を形成することが不可欠です。「コストを削減したい」「業務効率を上げたい」といった目的が共有されていれば、業務プロセスの変更に対する理解も得やすくなります。

現場の意見を尊重しプロジェクトに巻き込む

現場からの反発は、導入失敗の最大の要因です。これを避けるためには、プロジェクトの早い段階から現場のキーパーソンを巻き込み、意見を聞くことが重要です。新しいシステム導入によるメリットを丁寧に説明し、トレーニングやQ&Aセッションの場を十分に設けることで、不安を解消します。現場の意見を取り入れながら進めることで、「やらされ感」ではなく、主体的な参加を促すことができます。

小さく始めて段階的に導入範囲を拡大する

| ステップ | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| ステップ1 | 特定部門・業務でパイロット導入 | 導入効果と課題を小規模で検証する |

| ステップ2 | パイロット導入の結果を分析・評価 | 問題点を洗い出し、改善策を検討する |

| ステップ3 | 改善策を反映し、横展開 | 成功モデルを他部門へ展開していく |

すべての業務を一度に変更しようとすると、混乱が大きくなり失敗のリスクが高まります。特定の部署や業務領域に限定してスモールスタートし、そこで得られた成果や課題をフィードバックしながら段階的に導入範囲を拡大していく手法が有効です。小さな成功体験を積み重ねることで、全社的な協力も得やすくなります。

標準機能で不足する部分は他サービス連携で補う

標準機能で対応できない業務については、無理にすべてをシステムに合わせる必要はありません。APIなどを活用して他のクラウドサービスと連携させたり、ノーコード・ローコードツールを用いて不足機能を補完したりする方法も有効です。ワークフローシステムなどをハブとして複数のシステムを連携させることで、運用の複雑化を防ぎ、柔軟なIT基盤を構築できます。

【事例】Fit to Standard導入の成功と学び

Fit to Standardを実践し、成果を上げた企業の事例を見てみましょう。

株式会社毎日新聞社の事例から学ぶFit to Standard導入の要点

DX時代と呼ばれる近年では、多くの企業がERPなどのシステムの導入や刷新を検討しています。DX時代においても企業の競争力を維持していくためには、クラウドERPの活用がおすすめです。

ここでクラウドERPの導入事例として、株式会社毎日新聞社の事例を紹介します。デジタルシフトと業務効率化の実現に向けて、同社は会計領域の基幹システムにSCSKのERP「PROACTIVE」のオンプレミス版を2007年から導入しています。2023年10月開始のインボイス制度にあたり、システムの改修が必要になりましたが、既存システムにかなりカスタマイズを加えていたため、その改修も大掛かりになることが判明しました。そこで、会計システムそのもののリプレイスを選択し、運用保守やコストの観点からSaaS製品への移行を前提として、新シリーズであるSCSKのクラウドERP「PROACTIVE」の導入を決めました。運用に関しては、カスタマイズを入れるとメンテナンスが必要になるため、極力パッケージ標準機能に業務を合わせるアプローチを行うべく、業務の標準化を進めました。

本事例の詳細については、以下のページも併せてご確認ください。

関連記事: 導入事例|株式会社毎日新聞社

まとめ

Fit to Standardは、コスト削減や業務効率化に大きく貢献する強力なアプローチです。しかし、その成功はデメリットを正しく理解し、適切な対策を講じられるかにかかっています。業務プロセスの大規模な変更や、現場の抵抗といった課題を乗り越えるためには、丁寧なコミュニケーションと計画的な導入プロセスが不可欠です。この記事で解説したポイントを参考に、自社のシステム導入プロジェクトを成功に導いてください。