1. SAPの2027年問題とは?対応が急がれる背景

SAPの2027年問題とは、企業の基幹システムとして広く利用されているSAP ERP

6.0のサポートが2027年末に終了することに起因する問題です。SAPは、企業向けソフトウェア、特にERPシステムの分野で世界トップクラスのシェアを誇る企業として知られています。

多くの企業がSAP

ERPを導入していますが、サポート終了に伴い様々な影響が懸念されています。具体的には、セキュリティリスクの増大、法令遵守が困難になること、システムトラブル発生時の対応が難しくなることなどが挙げられます。

一方で、ガートナージャパンの2024年3月に実施した調査によると、ユーザー企業の半数が後継製品「S/4HANA」への移行計画を具体的に立てていないことが明らかになっています。2000社にのぼるSAP

ERPのユーザー企業がS/4HANAに移行する状況は、順調に進んでいるとは言えません。

対応が急がれる背景のひとつとして、2025年問題が密接に関連しています。経済産業省が2018年に公開した「DXレポート」では、「2025年の崖」が提唱されました。企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)が進まず、老朽化したレガシーシステムを使い続けることで、2025年以降、年間最大12兆円の経済損失が生じる可能性があると警告されています。

さらに、労働人口の減少によって2030年には79万人のIT人材が不足するとも言われており、ベンダーやSIerのキャパシティが逼迫し、システム移行の対応が困難な状況となる恐れがあります。対応を後回しにすればするほど、選択肢が減少し、コスト増大や競争力低下に直結しかねません。未対応のままでいることが企業リスクを増大させることにつながるのです。このような状況を回避するためには、システム移行や準備を早急に進めることが重要です。

SAP ERP 6.0のサポートは当初、2025年末で終了予定だったことから、「SAP 2025年問題」と呼ばれていました。しかし、すべての導入企業が2025年までにS/4HANAへ移行するのは現実的ではないと判断され、SAP社はサポート期限を2027年まで延長しました。それにもかかわらず、多くの企業が移行の完了に間に合わない可能性が指摘されており、現在では「SAP 2027年問題」として認識されています。

2. 2027年問題への対応策は3つ

SAPの2027年問題に対する対応策は、主に3つです。

これらの選択肢は、各企業の状況や戦略によって適切な方法が異なります。慎重に検討し、自社に最適な対応策を選ぶことが重要です。ここからは、それぞれの対応策について詳しく説明していきます。

(1)移行せずに現行システムを維持

SAP ERP

6.0のサポートが終了した後も、現行システムを使い続けるという選択肢はあります。しかし、この選択には大きなリスクが伴います。最も懸念すべき点は、セキュリティリスクの増大です。サポートが終了すると、新しい脆弱性に対する修正プログラムが提供されなくなるため、サイバー攻撃を受ける可能性が大幅に高まります。

また、法令遵守に関する問題や他のシステムとの連携が困難になるリスクも無視できません。さらに、長期的には保守コストが増加する可能性があるため、この選択をする際には慎重な検討が必要です。

SAP社の発表によると、オプションの延長保守サービスを利用すれば2030年末まで提供されるため、2030年までは現行システムを維持し、2030年までの間にS/4HANAや別のERPシステムへ切り替えることも可能です。

(2)SAP S/4HANAへの移行

SAP S/4HANAへの移行は、最新のERPシステムを導入することで業務効率を大幅に向上させる選択肢です。この選択肢を選ぶと、最新のテクノロジーを活用した業務プロセスの最適化が可能になります。

例えば、リアルタイムデータ分析により、迅速かつ正確な意思決定が可能です。また、セキュリティ機能の強化により、データ保護がより確実になるでしょう。さらに、クラウド対応により、システムの柔軟性と拡張性が向上します。

一方で、大規模なシステム変更に伴う業務への影響や、同じSAPからSAPへの移行と言えどもSAP GUIからFiori

UIへ移行することに伴い、従業員の再教育が必要になるというデメリットもあります。移行にはコストと時間がかかるため、慎重な計画と実行が求められます。

(3)他社ERPへの乗り換え

SAP以外のERPに乗り換えることも選択肢の1つです。この方法のメリットは、自社の現行業務に最適なERPを選択できることです。最新技術を活用した新しいERPを導入することで、業務効率化が期待できます。

一方で、デメリットとしては移行コストや期間がかかることが挙げられます。また、システムの大幅な変更に伴い業務への影響が大きくなる可能性があり、新しいERPへの習熟も必要となります。

移行先の選択肢として、SCSKでは、経営の高度化と現場の業務効率化・自動化を支援するビジネスプラットフォーム「PROACTIVE」を提供しています。段階的な移行にも対応できるため、企業の状況に応じた柔軟な導入が可能です。また、サポート体制も整っており、移行プロセスをスムーズに進められます。さらに、直感的な操作性を備えているため、システム定着にかかる負担を軽減できる点も特長です。

3.ERP移行時の注意点

ERP移行時には、主な注意点が2点あります。

- • 現行システムと業務プロセスの整理

- • 業務の標準化と新システムへの対応

(1)現行システムと業務プロセスの整理

ERP移行の第一歩は、現行システムと業務プロセスの徹底的な整理から始まります。

ERPを刷新するにあたって、他社システムへの乗り換え・SAP S/4HANAへの移行のいずれの選択肢を取るにせよ、最初のステップとして重要なのは、現行システムと業務プロセスの徹底的な整理です。

まず、As-Is分析として、現在のSAPシステムのバージョンやカスタマイズの状況、蓄積データ量、他システムとの連携などを詳細に把握します。これにより、既存環境の全体像が明確になります。

次に、To-Be分析として、ERP刷新後にどのような業務プロセスを実現したいのか、将来像を描きます。これにより、現状とのギャップを可視化し、必要な対応策を整理できます。

さらに、現行システムや業務プロセスにおける課題を洗い出し、それをどのような形で解決するかを具体的に検討します。例えば、不要なカスタマイズの削減や業務の標準化は、ERP刷新の大きなメリットとなるでしょう。

綿密な現状分析と将来像の明確化は、スムーズな移行や導入後の効果最大化につながる重要なステップです。ERPの刷新を成功させるためにも、最初の整理を徹底することが求められます。

(2)業務の標準化と新システムへの対応

ERPの移行をスムーズに進めるためには、「Fit to

Standard」という考え方が重要です。これは、企業独自の業務プロセスを新システムの標準機能に合わせることで、アドオンやカスタマイズを最小限に抑えるという考え方です。

具体的には、まず現行の業務プロセスを見直し、不要な手順や非効率な部分を洗い出します。次に、新システムの標準機能を十分に理解し、それに合わせて業務プロセスを再設計します。この過程で、社内の各部門との調整や合意形成が必要となりますが、これにより将来的なシステム運用コストの削減や、アップデートの容易さにつながります。

また、業務の標準化は、社内の業務効率化やグローバル展開にも寄与します。ただし、企業の競争力の源泉となる独自のプロセスは慎重に判断し、必要に応じてカスタマイズやアドオンを検討することも重要です。

【内部コラム】ERP活用におけるFit to Standardとは:必要性やメリット、進め方を解説 | コラム | クラウドERP PROACTIVE-SCSK

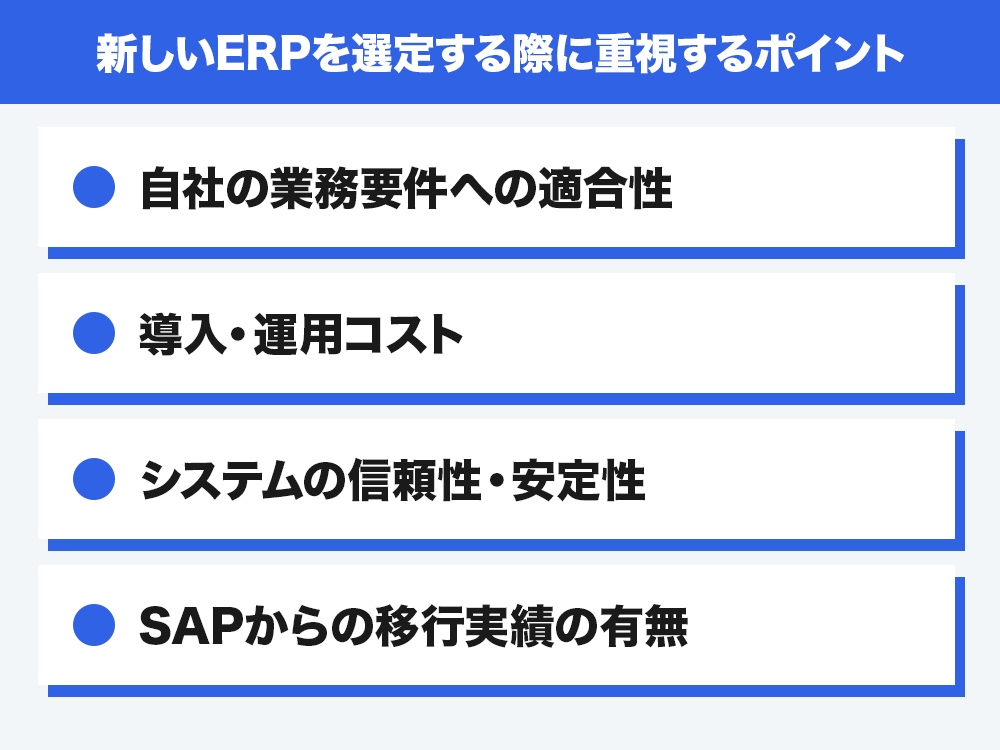

4. 新しいERPの選定で失敗しないために重視するポイント

新しいERPを選定する際には、以下のような重要なポイントに注目する必要があります。

これらのポイントを押さえることで、新ERPの選定で失敗するリスクを大幅に軽減できるでしょう。

(1)自社の業務要件への適合性

新しいERPを選定する際、もっとも重要なポイントは自社の業務要件への適合性です。まず、自社の業種や業務特性に合った機能を備えているかを確認することが重要です。例えば、製造業であれば生産管理機能、小売業であれば在庫管理機能など、業種特有の要件に対応できるかどうかを見極めます。

標準機能で対応できない場合は、カスタマイズが可能か、柔軟な対応ができるかを確認する必要があります。また、現在の事業規模だけでなく、将来的な事業拡大にも対応できる拡張性を備えているかも重要なポイントです。業務プロセスの変更や新規事業への対応など、長期的な視点で適合性を評価することが成功の鍵となります。

(2)導入・運用コスト

ERPの導入・運用コストは、企業にとって大きな投資となります。まず、初期費用として考慮すべきなのは、ソフトウェアライセンス費用、ハードウェア費用、導入コンサルティング費用などです。これらは導入時に一括で発生する大きな出費となります。

次に、運用が始まってからは、保守費用、運用管理費用、バージョンアップ費用などの継続的な支出が必要になります。これらの費用は長期にわたって発生するため、慎重に検討しなければなりません。

さらに重要なのが、TCO(Total Cost of

Ownership)の考え方です。TCOは導入から運用、そして最終的な廃棄までの総費用を考慮し、長期的な視点で評価する指標です。初期費用だけでなく、運用コストや将来の拡張性も含めて総合的に判断することが、ERPの選定において重要です。

(3)システムの信頼性・安定性

ERPシステムの信頼性と安定性は、企業の業務継続性に直結する要素です。具体的には、システムのダウンタイムが最小限に抑えられているか、データの整合性が常に保たれているかなどが挙げられます。

導入実績も重要な指標となり、同業他社での成功事例や長期運用の実績があれば、信頼性の高さを示すことができます。また、情報セキュリティに関する認証(ISO

27001など)を取得しているかどうかも、システムの安全性を判断する上で重要です。

さらに、24時間365日対応可能なサポート体制が整っているかも、システムの安定運用には欠かせません。これらの要素を総合的に評価し、自社の業務に最適なERPシステムを選定することが大切です。

(4)SAPからの移行実績の有無

SAPからの移行実績は、新しいERPを選定する際の重要な判断基準となります。実績のある製品を選ぶことで、移行時のリスクを軽減できるためです。特に、同業他社での導入事例があれば、自社の業務にも適合する可能性が高くなります。

移行実績を確認する際は、単に件数だけでなく、移行プロジェクトの規模や複雑さ、成功率なども考慮しましょう。移行に失敗すると業務プロセスが混乱し、データの損失や不整合、生産性の低下など重大な支障が生じる可能性もあるからです。また、移行後のユーザー企業の満足度や運用状況についても情報を集めることが大切です。

さらに、移行を支援するパートナー企業の経験や専門性も重要なポイントとなります。SAPからの移行は複雑な作業となるため、豊富な経験を持つパートナー企業の存在が成功の鍵を握ります。移行実績を踏まえて自社に最適なERPとパートナー企業を選定することが、その後のスムーズな移行と安定した運用につながるのです。

5. まとめ

SAPの2027年問題は、多くの企業にとって重要な課題です。ERPシステムの移行や維持には様々な選択肢がありますが、自社の業務要件や予算、人材リソースを考慮して最適な方法を選びましょう。

移行を検討する際は、現行システムの整理や業務の標準化、IT人材の確保などにも注意が必要です。新しいERPを選定する場合は、業務適合性やコスト、信頼性、移行実績などを慎重に評価しましょう。2027年までの時間は限られていますが、十分な準備と計画を行うことで、この変化を企業成長の機会として活用できるはずです。