この記事では、2025年に施行される法改正の中から、人事労務担当者が押さえておくべき5つのポイントを解説します。

1. はじめに

2025年に施行される法改正について、主なものを一覧で整理しました。

すでに施行されているものも含まれますが、今後対応が求められる改正も控えています。

労働安全衛生、雇用保険、障害者雇用、育児・介護支援など、人事労務に関わる重要なテーマが中心となっていますので、改めてポイントを確認しておきましょう。

2. 2025年度の主要法改正とそのポイント

(1)労働者死傷病報告等の電子申請義務化(2025年1月施行)

これまで、公共職業安定所(ハローワーク)や労働基準監督署への届け出は、主に紙媒体による窓口申請や郵送が中心でした。

一方、社会保険・労働保険関係の手続きを中心に、電子申請の義務化が段階的に進められています。

その一環として、2025年1月から労働者死傷病報告等の電子申請が義務化されました。

また、労働者死傷病報告以外にも、次の書類が電子申請の義務対象となっています。

- 1.労働者死傷病報告

- 2.総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告

- 3.定期健康診断結果報告

- 4.心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告

- 5.有害な業務に係る歯科健康診断結果報告

- 6.有機溶剤等健康診断結果報告

- 7.じん肺健康管理実施状況報告

これらのうち、2と3については、一定規模以上の事業場にのみ提出義務があります。

一方で、1(労働者死傷病報告)については、企業規模にかかわらず、労働災害が発生した場合には必ず提出が必要です。

なお、今回の電子申請義務化にあたっては、一定期間の経過措置が設けられていますが、猶予期間中であっても早めに電子申請環境を整備し、スムーズな対応ができる体制を整えておくことが重要です。

(2)高年齢雇用継続給付の支給率引き下げ(2025年4月施行)

高年齢雇用継続給付は、定年後も継続して就業する高年齢者を支援する目的で設けられた制度です。企業にとっては、経験豊富な人材の活用を後押しする仕組みとして、雇用設計や報酬設計にも影響を及ぼす重要な制度といえます。

この給付には2つの種類があります。ひとつは「高年齢雇用継続基本給付金」で、失業給付(基本手当)を受けていない従業員が対象です。もうひとつは「高年齢再就職給付金」で、基本手当の受給中に再就職した場合に支給されます。

特に「高年齢雇用継続基本給付金」は、60歳時点と比較して賃金が75%未満に低下している場合に支給対象となりますが、以下の2要件を満たす必要があります。

- • 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること

- • 雇用保険の被保険者期間が通算5年以上あること

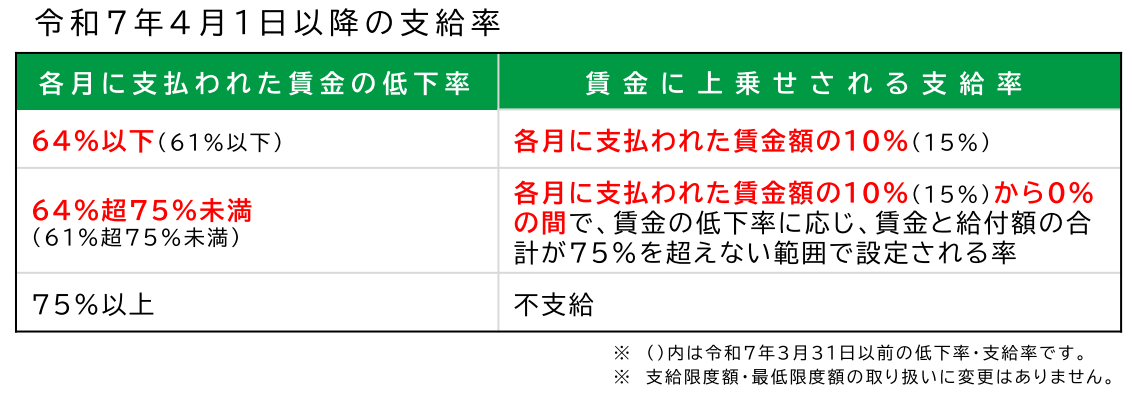

高年齢雇用継続給付の支給額は、60歳以降の賃金がどの程度低下したかによって決まります。現行制度では、60歳到達時の賃金と比較して、60歳以上65歳未満の月額賃金が「61%以下」に低下した場合、支給額はその月の賃金の「15%」に相当します。一方、「61%超~75%未満」に低下した場合は、低下率に応じて「0%超~15%未満」の範囲で支給されます。

なお、支給には上限額・下限額が設けられており、算出された給付額が最低限度額を下回る場合は、給付対象外となる点に注意が必要です。

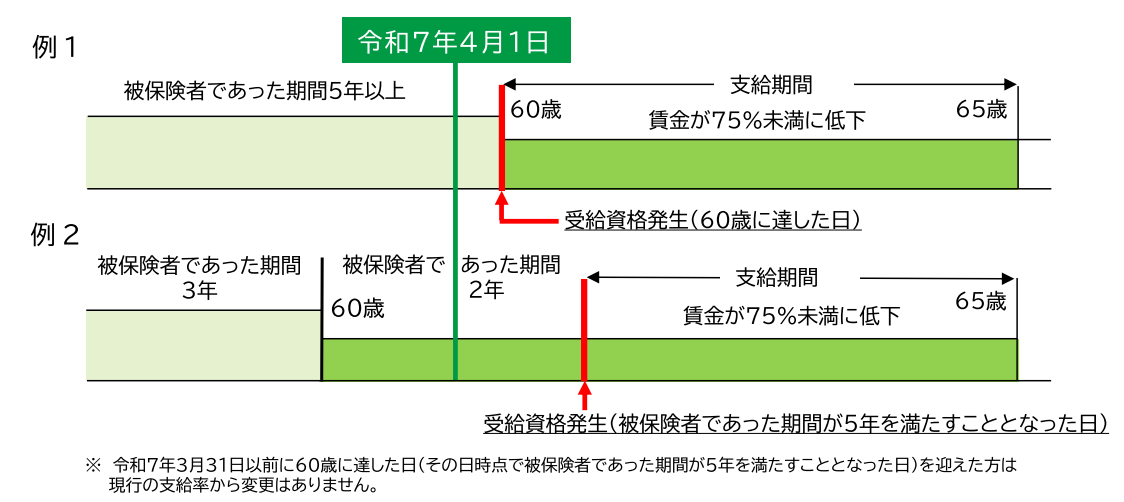

さらに、2025年4月1日以降に60歳を迎える方については、支給率が引き下げられます。賃金が60歳到達時の「64%以下」に低下した場合は、「10%」が上限となり、64%超~75%未満に低下した場合には、その割合に応じて「0%超~10%未満」の範囲で支給されます。

支給率の変更対象となるのは、2025年4月1日以降に60歳に到達した方です。なお、その時点で雇用保険の被保険者期間が5年未満の場合は、被保険者期間が5年に達した日以降が対象となります。

60歳以降の定年者の給与額を設定する際、高年齢雇用継続給付の支給額を考慮されている企業は、その見直しを図ることが求められるでしょう。

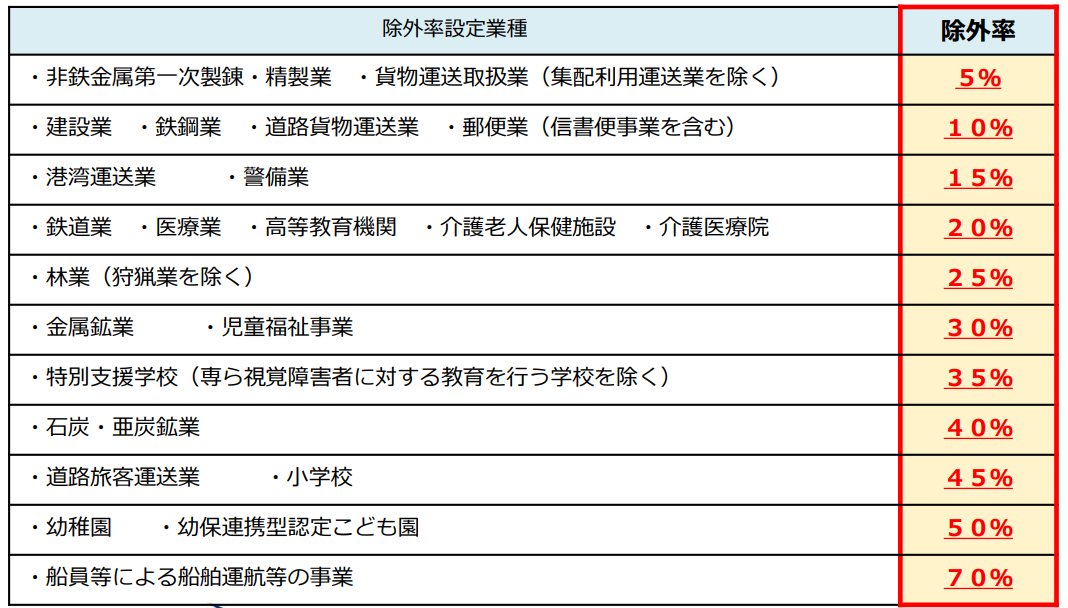

(3)障害者雇用における除外率の見直し(2025年4月施行)

障害者雇用促進法では、障害者の職業安定を図るため、企業に対し法定雇用率の達成が求められています。一方で、すべての職務に一律の雇用率を適用することが適切でない場合もあるため、障害者の就業が一般的に困難と認められる業種については、雇用労働者数の算定時に「除外率」に相当する人数を控除できる制度が設けられています。

この除外率制度は、平成14年の法改正により平成16年に廃止されましたが、経過措置として段階的に除外率を引き下げ、制度の縮小が進められています。

(4)育児・介護休業法の改正(2025年4月、2025年10月施行)

2025年4月1日と10月1日に、育児・介護休業法が改正し、施行されます。

下図は、施行日ごとの一覧です。

改正ポイントを簡単にご紹介します。

2025年4月1日施行の改正ポイント

1.子の看護休暇の見直し

- • 対象となる子の範囲が「小学校就学の始期に達するまで」から「小学校3年生修了まで」に拡大されます。

- • 取得事由に「感染症に伴う学級閉鎖等」や「入園(入学)式、卒園式」への参加が追加されます。

- • 労使協定による継続雇用期間6か月未満の除外規定が廃止されます。

2.所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

- • 3歳未満の子を養育する労働者から、小学校就学前の子を養育する労働者まで対象が拡大されます。

3.育児休業取得状況の公表義務の適用拡大

- • 従業員数1,000人超の企業から、300人超の企業へと公表義務の対象が拡大されます。

4.育児のためのテレワーク導入の努力義務化

- • 3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように、事業主に対して措置を講ずることが努力義務化されます。

5.介護離職防止のための雇用環境整備の義務化

- • 事業主は、介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるよう、研修の実施や相談体制の整備など、いずれかの措置を講じることが義務付けられます。

2025年10月1日施行の改正ポイント

1.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化

- • 労働者が妊娠・出産等を申し出た場合、事業主は個別の意向を聴取し、その意向に配慮することが義務付けられます。

2.柔軟な働き方を実現するための措置等の義務化

- • 事業主は、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置を講じることが義務付けられます。

このような法改正は、人事労務担当者だけでなく、管理職を含む現場の管理者にも理解しておくことが求められます。育児や介護といったライフイベントに関連する制度は、従業員の働き方や職場環境に直結するため、正確な知識の共有が重要です。

そのため、企業としては、法改正の動向を踏まえながら、育児や介護に関する研修を定期的に実施し、全社的な理解を深めていくことが望ましいと言えるでしょう。

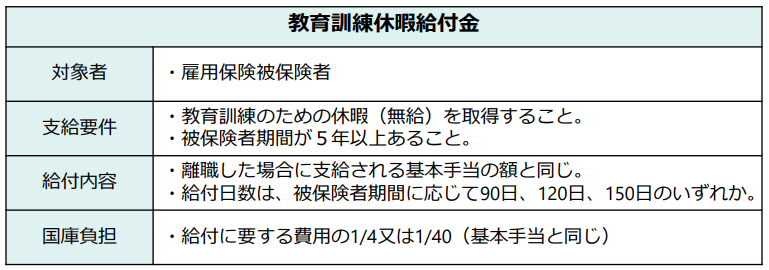

(5)教育訓練休暇給付金の創設(2025年10月施行)

教育訓練休暇給付金は、労働者が自発的に教育訓練に取り組む際、収入が途絶えることによる生活面での不安を軽減し、安心して訓練に専念できる環境を整えることを目的に創設された制度です。

就業を一時的に離れてでもスキルアップやキャリア形成に取り組みたいという意欲を後押しする仕組みといえるでしょう。

支給要件や給付内容は以下の通りです。

令和5年度「能力開発基本調査」では、前回より0.6ポイント上昇したとはいえ、教育訓練休暇制度を導入している企業は8.0%となっています。

自社で無給の教育訓練休暇等を設けている場合は、教育訓練休暇給付金が利用できますので、積極的に活用し、従業員のスキルアップ支援の強化につなげましょう。

3. まとめ

今回は、2025年の法改正の中から、企業の実務担当者にとって理解することが必要なものをピックアップしてご紹介しました。去年の法改正に続いて、実務に影響を与える法改正が続くこととなっています。

人事労務に関する法制度は、社会情勢の変化を受けて改正が繰り返されており、今回の法改正に限らず、今後も継続的な情報収集と対応が求められます。

日頃から最新の動向を把握し、必要な対策を講じておくことで、法令違反によるトラブルを未然に防ぎ、組織の健全な運用と信頼性の確保につながるでしょう。