コラム

UXとCX:購入前や購入後まで含めたプロセスすべてで、顧客の体験価値を高める【知っておきたい経営・ビジネス用語解説】

ユーザーが商品やサービスを通じて(使用して)得られる体験を意味する「UX」(User Experience:ユーザーエクスペリエンス)や、顧客が商品やサービスの購入を通じて体験する一連のプロセスを意味する「CX」(Customer Experience:カスタマーエクスペリエンス)といった用語を耳にすることが多くなってきました。ユーザー=顧客であり、どちらも商品やサービスに関わる顧客体験に関する言葉ですが、役割や違いがあります。そこで今回は、UX、CXについて説明しつつ、CXを向上させる方法や成功事例をご紹介します。

1. UXやCXが注目される背景

営業・販売活動のゴールは言うまでもなく、顧客やユーザーに商品やサービスを購入してもらうことです。しかし、商品の機能やサービス内容で差別化するのが難しい時代になるとともに、消費者のニーズも多様化してきています。従来のように商品・サービスをより魅力的にすることはもちろん大切ですが、それに加え、購入前や購入後まで含めたプロセス全体でUXやCXをどのように高めていくかが重要になってきています。

また、WebサイトやSNSなど、顧客との接点が以前よりも多様化していることも考慮しなければなりません。店頭の接客だけ配慮しているだけでなく、購入導線やコールセンター等のカスタマーサポートなど、さまざまな顧客接点で満足感を与えなければ、顧客は離れていってしまいます。

経済産業省でも2020年3月に、望ましい顧客体験を持続的に提供するための仕組みとして、サービスを構想・具体化する方法論である「サービスデザイン」の普及に向け、国内外の事例調査や検討を行い、「我が国におけるサービスデザインの効果的な導入及び実践の在り方に関する調査研究 報告書」※1を取りまとめています。

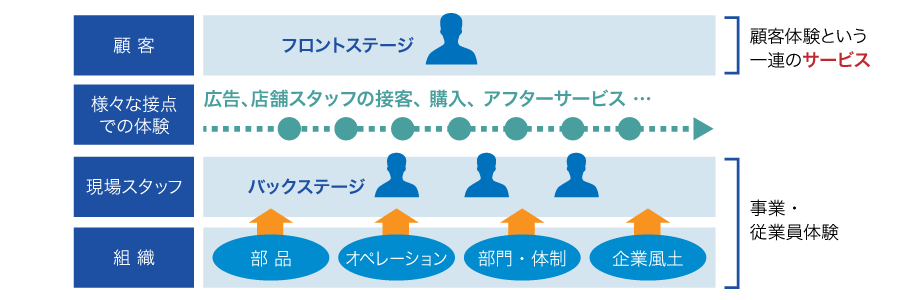

図:サービスデザイン※1

2. UXとは

UXとは、顧客が商品やサービスから得る体験のことを指します。例えば、コロナ禍の在宅生活で存在感が高まったフードデリバリーサービスであれば、専用のスマホアプリを開き、注文するまでがアプリとしての機能ですが、UXはこれにとどまりません。利用者がアプリを開き、過去の注文履歴や利用者の好み等によりおすすめ商品がレコメンドされ、注文後に商品が届き、食事を楽しみ、評価する、と言った一連の流れをすべて含めて「体験」と考えるのがUXです。

3. CXとは

CXとは、顧客が商品やサービスを購入する前の対応から、購入した後のサポートまで、一連の顧客体験のことを指します。例えば、「クルマではなく顧客体験を提供する」をコンセプトとする米国の自動車メーカー、テスラであれば、搭載されているソフトウェアはWi-Fi経由で定期的にアップデートされるので、販売店に来店することなく、常に新しい機能を使うことが可能です。このような顧客体験の提供が、熱心なファンを生み出すことにもつながっています。

よく使われるたとえに、「顧客は穴開けドリルが欲しいわけではなく、壁に穴を開けて好きな絵を飾りたい」という話があります。このたとえで言えば、CXを追求することは、穴開けドリルのメーカーが、「部屋に好きな絵を飾ると楽しい生活がやってきます」というコンセプトを訴求することとも言えるでしょう。

4. UXやCXが重視される理由

ここで、UXやCXが重視される理由について考えてみましょう。

① 商品やサービスの機能では差別化が難しくなっている

昭和の家電「三種の神器」である冷蔵庫、洗濯機、テレビは、人々の生活に欠かせない一次機能を売りとするものでした。時代が進み、そうした必需品が消費に占める割合が減っています。なくても困らないものを売るためには、購入する顧客が受け取るメリットを、心理面なども含めて考える必要が出てきています。

② テクノロジーの進化が新たな可能性を生み出している

クラウドやインターネットサービス間を連携するAPIの登場などテクノロジーの進化により、以前は難しいと思われてサービスが実現できるようになっています。身近なところでは、複数の金融機関に持つ口座情報を一元的に閲覧できるサービスが該当するでしょう。それぞれにログインしていた顧客からすると、便利な体験になっています。Uberが位置情報、決済などのシステムをAPIでつないで、タクシー業界をディスラプト(破壊)するようなサービスを構築したことなども一例と言えるでしょう。

③ 「デザイン思考」が本格的に採り入れられるようになった

商品やサービスによる差別化が難しくなる中で、過去の方法との連続性にこだわらず、斬新なアイデアを実現するイノベーション創出がテーマになっています。そしてイノベーションを実現するための方法論として「デザイン思考」に注目が集まっています。経済産業省の「国際競争力強化のためのデザイン思考を活用した経営実態調査 報告書」によると、デザイン思考のポイントは、ユーザー視点での問題理解、多様な選択肢と統合、アイデアだけでなく物理的に形にするなどのビジュアライゼーションの3つです。デザイン思考を実現しようとした場合に、UXやCXが鍵になります。

5. CX向上のポイント

前述の経済産業省の資料には、CXを向上させるためのサービスづくりの事例が数多く掲載されています。本記事では、その中から掃除用モップやマットのレンタル事業のダスキンの「MuKu」の例を紹介します。

MuKuは、ちょっとした隙間時間に、気負わずにフラットな気持ちで掃除ができるように設計された掃除アイテムです。使いやすく楽しい商品と、インテリアになじむシンプルなデザインが特徴。4週間で交換するレンタルのため、常にクリーンな状態を保てます。

ダスキンでは、ここ数年は30〜40代の若い世代の利用率を上げることが課題だったといいます。対象世代層への行動観察によって「時間に追われている」「決められた時間にモップを手にして掃除することにハードルを感じている」といったことが分かり、新商品の開発を開始したそうです。

もともとダスキンには、訪問販売員が顧客宅を訪問し、掃除以外の困り事を意識する人間中心で考える文化がありました。この強みに加えて「生活調律業」への変革を意識し、顧客価値の発見や観察手法に関する社内教育を実施したと言います。

「より視野を広げて顧客を見る」「ニーズだけではなく心の歪みにも共感できる」という社員育成を目指し、さらに新事業アイデア創出の場としてラボを開設しています。経済産業省の資料では、ダスキン以外にもさまざまな企業の取り組みを紹介しています。

共通しているのは、顧客の潜在ニーズに気づくことに注力していること。顧客視点と事業が連動する組織をつくることが、UX、CXの出発点になると言えそうです。

【知っておきたい経営・ビジネス用語解説】

- 【知っておきたい】管理会計とは?セグメント分析の基本を解説

- 電子署名:加速する“脱ハンコ”。組織間の契約業務をスピード化する「電子署名」「電子サイン」

- CDO(Chief Digital Officer):データ活用やDXを推進する役職として注目されるCDO

- 健康経営:取り組むメリットと導入ステップを解説します

- 目標管理制度(MBO):DXやグローバル化を背景に求められる人事制度

- UXとCX:購入前や購入後まで含めたプロセスすべてで、顧客の体験価値を高める

- ビジネスインテリジェンス(BI):データ経営やDXを進めるための大きな武器

- コーポレートガバナンス:企業経営の透明性・公正性を担保し、企業価値を向上させる

- プロジェクト成功の鍵を握る計画立案とは?プロジェクトマネジメントの基本を解説!

- 固定資産管理:必要性、流れ、実施のポイントを解説

- ノーコード・ローコードの違いとは?企業のDXを加速させる活用法

- アジャイル開発:短サイクルで機能の変更や改修を繰り返しながら開発

- 温室効果ガス(GHG)排出量削減に向けた基礎知識から企業の取り組みポイントを解説

- 脱炭素経営とは:企業が行うメリット・デメリット・取り組み事例を紹介

- 従業員体験(エンプロイーエクスペリエンス)とは:向上の重要性・企業事例

- ワークフローシステム:テレワークで改めて注目される文書の電子化と承認