コラム

【2023年(令和5年)度】職場のハラスメントについて、社労士が解説

ハラスメントの形態は時代とともに変化し、一定の認知や広がりが見られるとともに徐々に常識化しています。この背景を受け、厚生労働省は12月を「ハラスメント撲滅月間」と定めています。人事・総務のご担当者様は、この機会に自社のハラスメント対策について今一度確認することをお勧めします。

今回の記事では、人事労務のエキスパートとして様々なサービスを全国に展開する小林労務が、職場で起こり得る代表的なハラスメントから、近年話題になるハラスメントについて解説します。

目次

- 1 ハラスメントとは

- 2 職場で起こり得る代表的なハラスメントについて

- (1)パワーハラスメント

- (2)セクシャルハラスメント

- (3)マタニティハラスメント

- (4)アルコールハラスメント

- 3 近年話題になるハラスメントについて

- (1)リモートハラスメント

- (2)ワクチンハラスメント

- (3)ロジカルハラスメント

- (4)ハラスメントハラスメント

- 4 ハラスメントにより企業が負うリスクについて

- 5 ハラスメントを防止・解決するためには

- 6 12月の「職場のハラスメント撲滅月間」について

- 7 おわりに

1. ハラスメントとは

ハラスメントとは、色々な場面での『嫌がらせやいじめ』をいいます。その種類は多岐にわたりますが、他者に対する発言や行動が本人の意図に関係なく、相手を不快にさせたり、尊厳を傷つけたり、不利益を与えたり、脅威を与えることを指します。

重要なことは、どのように感じ、捉えるかは個人によって違うということであり、この点を十分意識して行動することが必要です。

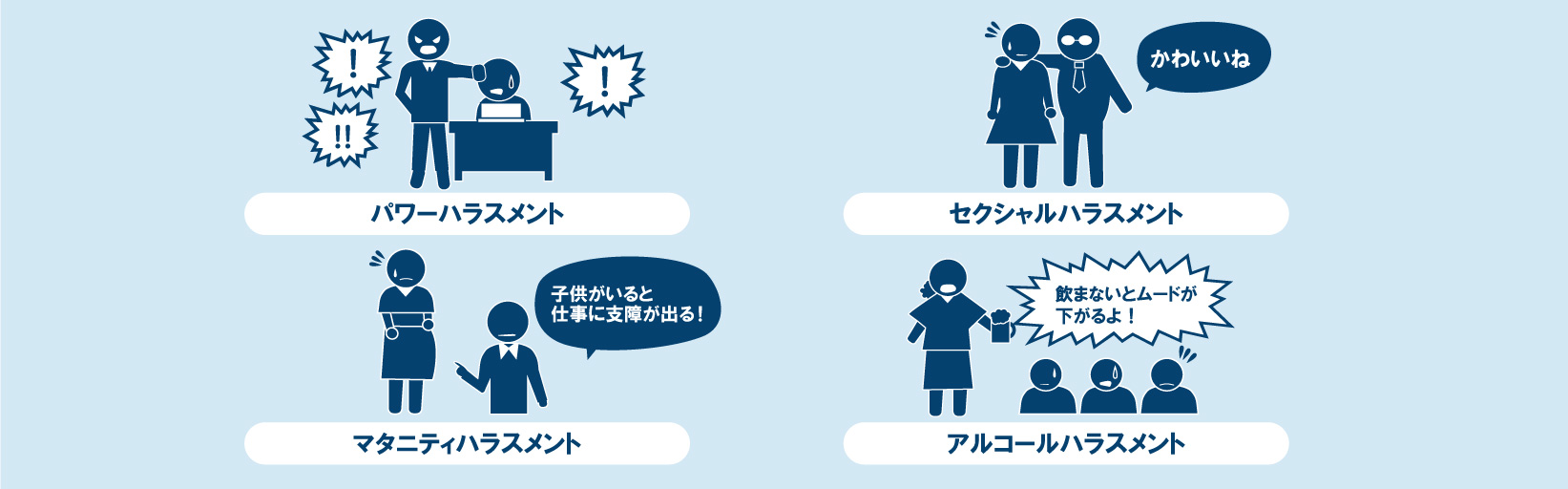

2. 職場で起こり得る代表的なハラスメントについて

ハラスメントは、様々な場面で起こりやすい問題となりますが、以下に代表的な種類を紹介していきます。

(1)パワーハラスメント

職場のパワーハラスメント防止対策に関する検討会報告書では、次の①から③までの要素をすべて満たすものを職場のパワーハラスメントの概念として定義しています。

- ①優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること

- ②業務の適正な範囲を超えて行われること

- ③身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、または就業環境を害すること

また、職場のパワーハラスメントの典型的な例として「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告」においては、職場のパワーハラスメントとして考えられる6つの行為類型が示されています。

なお、パワーハラスメントの定義やパワーハラスメント防止措置の義務については、労働施策総合推進法第30条の2で規定されています。

<具体例>

- •上司が部下に対して具体的な指示を与えず、仕事の成果物を「何か違う、やり直し」などと何度も差し戻す。

- •全体のチャットグループや関係者が多数CCに入っているメールで、ある一人の部下のミスを公に非難し、その部下を辱める。

(2)セクシャルハラスメント

職場のセクシャルハラスメントとは、「職場」において行われる「労働者」の意に反する「性的な言動」により、労働者が労働条件について不利益を受ける、もしくは就業環境が害されることをいいます。

ここでいう「職場」とは、労働者が通常働く場所はもちろんのこと、出張先や実質的に職務の延長とみなせる宴会なども含みます。

また、「労働者」とは、正社員だけではなく、契約社員、パートタイム労働者など、契約期間や労働時間にかかわらず、事業主が雇用するすべての労働者のことを指します。

さらに派遣労働者については、派遣元事業主だけでなく派遣先事業主も自社の労働者と同様に扱う必要があります。

セクシャルハラスメントは、男女雇用機会均等法において2つの態様に分けられます。

- ① 対価型セクシャルハラスメント

それを拒否したことで解雇、降格、減給などの不利益を受けること - ②

環境型セクシャルハラスメント

職場の環境が不快なものとなったため、労働者が就業する上で見過ごすことができない程度の支障が生じること

このような職場におけるセクシャルハラスメントは、男性も女性も、加害者にも被害者にもなり得る問題のため、慎重に向き合うことが必要です。異性に対するものだけではなく、同性に対するものも該当します。

また、性的指向または性自認にかかわらず、セクシャルハラスメントに該当することがあります。

「ホモ」「オカマ」「レズ」などの言葉や行為も、セクシャルハラスメントの一形態となり得るため、十分に注意が必要です。

性的な性質を持つ言動はセクシャルハラスメントに該当するため、発言には常に配慮が必要です。

<具体例>

- •服装や体型について性的なコメントをする。

- •無理にボディタッチをする。

(3)マタニティハラスメント

マタニティハラスメント(マタハラ)とは、女性労働者が、妊娠・出産・育児に関し、妊娠・出産したこと、産前産後休業・育児休業などの制度利用を希望したことや、これらの制度を利用したことなどを理由として、同僚や上司などから嫌がらせなどを受け、就業環境を害されることをいいます。

なお、法令や国の指針などでは、マタニティハラスメントといった言葉は使用されず、パタニティハラスメント、マタニティハラスメント、ケアハラスメントの3つをまとめて、「職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント」と呼んでいます。

マタニティハラスメントについては、大きく分けて2つ種類があります。

- ① 制度等の利用への嫌がらせ型

産前休業、育児休業等の制度や措置の利用に関する言動により就業環境が害されるもの - ② 状態への嫌がらせ型

女性労働者が妊娠したこと、出産したことなどに関する言動により就業環境が害されるもの

なお、事業主は、妊娠・出産・育児休業などを理由とする不利益取扱いを禁じられています。妊娠・出産、育児や介護の制度を利用したことなどを理由に、事業主が解雇、減給、降格、不利益な配置転換、契約の更新をしない(契約社員の場合)などの行為を行うことは、「ハラスメント」ではなく「不利益取扱い」となります。

例えば、妊娠を伝えたら契約が更新されなかったり、育児休業を取得したら降格されたりする場合は、不利益取扱いに該当し、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法違反となります。

一方で、妊娠・出産・育児休業等ハラスメントに該当しない例もあります。

「業務上必要な言動」はハラスメントに該当しません。ただし、労働者の意を汲まない一方的な通告はハラスメントとなる可能性があるため注意が必要です。

<具体例>

- •出産後、復帰した女性社員に対して、上司が「子供のことで仕事に集中できないなら辞めたら?」と言う。

- •出産後、育児休業を利用する意向を示した社員に対し、上司が「育休を取ると評価に影響するよ」と脅す。

(4)アルコールハラスメント

アルコールハラスメントとは、法律上定義されているものではありませんが、その概念としては、飲酒に関連した嫌がらせや迷惑行為・人権侵害を含む行為と広く解釈できます。

具体的には、飲酒の強要、一気飲みのコール、酔ったことに起因する迷惑行為(身体的接触やセクハラ発言など)、そのほか、飲めない人への配所を欠く行為などが挙げられます。

アルコールハラスメントは、パワーハラスメントの定義にも該当しやすいです。参加が義務とされる宴会は、その宴席が職場の延長線上にあたるため、「職場」での行為とみなされるためです。

最近では、宴会の機会も増えてきました。楽しい気持ちは理解できますが、配慮を欠くとハラスメントにつながる可能性があることを常に自覚する必要があります。

<具体例>

- •飲み会で、上司が部下に対して「飲まないと出世できないよ」と無理に飲ませる。

- •アルコールが苦手な社員に対して、同僚が「飲まないと気を遣うから、一杯くらい飲んでよ」と強要する。

3. 近年話題になるハラスメントについて

ここからは、現代における新しい形のハラスメントについて紹介します。

多くのハラスメントは法律で明確に定義されていません。時代の変化とともに新たな形を取り、一定の認知や広がりを見せるこれらの問題は非常にデリケートです。常に最新のハラスメント情報にアンテナを張りつつ、対応策を講じることが重要です。

(1)リモートハラスメント

リモートハラスメントとは、新型コロナウイルスの問題を受けて在宅勤務が広がる中で増えてきた“遠隔でのパワハラやセクハラ”を指し、一般的にこのように解釈されています。

インターネットやシステム、WEB会議を通して、文字、文章、画面上だけのやり取りが増えたことや、直接的な対面によるコミュニケーションの機会が減少した結果、十分な信頼関係が築けないまま、上司から部下への一方的な指示やメールがパワーハラスメントと受け止められることがあります。

また、在宅勤務によって私的な部分(プライベートな背景や生活音、子供や家族の声や姿)が垣間見えることによるセクシャルハラスメントも該当します。

具体的には、以下のように区分されることが多いです。

- ① セクシャルハラスメント的な行為

- ② パワーハラスメント的な行為

- ③ モラルハラスメント的な行為

基本的に、自宅が職場に置き換わるだけで、職場で発生するハラスメントは、リモートハラスメントとしても発生する可能性が高いです。

特に、「③モラルハラスメント的な行為」を避けるためには、以下の点に注意が必要です。

- ① 離席を懈怠と断定しない

- ② 常に接続画面を表示しておくことを強制しない(職場に置き換えると、上司がすぐそばで監視している状態に相当します)

- ③ 職務上関係のないことを、画面に写り込んだ背景から指摘しない

プライベートに踏み込まず、指摘を避けることでハラスメントを防ぐことが可能です。

リモートハラスメントの実態の理解には、厚生労働省の明るい職場応援団が公開している動画の視聴がおすすめです。

(参考)厚生労働省 | 「動画で学ぶハラスメント」カスタマーハラスメントとリモートハラスメントの実態

<具体例>

- •上司が深夜や休日にも関わらず、即時の返信を求めるメッセージを送る。

- •テレビ会議中に個々の背景を評価したり、家庭の状況について不適切なコメントをする。

(2)ワクチンハラスメント

ワクチンハラスメントとは、ワクチン接種を望まない方に接種を強制すること、接種をしないことによる嫌がらせ全般をいいます。

厚生労働省は「職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをしたりすることのないよう、皆さまにお願いしています。また、医学的な理由により接種を受けられない人もいるため、接種に際して細やかな配慮を行うようお願いしています。仮にお勤めの会社などで接種を求められても、ご本人が望まない場合には、接種しないことを選択することができます。」というように、個人の意思を尊重しています。

職場におけるいじめや嫌がらせなどに関する相談窓口や、人権侵害に関する相談窓口が厚生労働省のホームページに設けられていることから、恒常的な問題とされている印象です。

企業としては、ワクチン接種に関する理解を促進し、人権侵害に発展しないようにする必要があります。

相談窓口等のご案内 :厚生労働省 | Q 新型コロナワクチンの接種を望まない場合、受けなくてもよいですか。

<具体例>

- •ワクチン未接種者に「社会的責任がない」と非難する。

- •接種の有無を無断で公開する。

(3)ロジカルハラスメント

ロジカルハラスメントとは、確かに正論ではあるものの、論理的な発言が相手を混乱させたり、自信を喪失させたり、強く相手を追い詰める行為を指すとされています。

職場における理論的なコミュニケ―ションは大切ですが、ロジカルハラスメントに該当しないように配慮が必要です。ロジカルハラスメントとならないためには、自身の見解を正しいと決めつけたり、相手を論破しようとする意図や、過ちを糾弾するような行為を避け、相手の意見を尊重し、相手に配慮したコミュニケ―ションを心がけることが重要です。

<具体例>

- •部下が新しいアイデアを提案したところ、上司が一方的に否定し、自分の意見を押し付ける。

- •上司が自分の専門分野の難解な用語を使い、部下が理解できないような議論を進める。

(4)ハラスメントハラスメント

ハラスメントハラスメントとは、自分自身が不快に感じる言動に対して過剰に“ハラスメントです!”と主張する行為を指すとされています。

これは、正しい指導や、適切なコミュニケーションの一部である言動に対しても主張されてしまう可能性があり、問題とされています。

過剰なハラスメント主張が嫌がらせの行為全般を示すことから、非常に幅の広いハラスメントといえるでしょう。

- ※ただし、軽い冗談であったとしても、当事者から拒絶の姿勢があった場合には慎まなければなりません。一定の信頼関係が構築されている上での言動であることに注意が必要です。同時にそれを聞いている周囲への配慮が求められます。

<具体例>

- •他人が自分に対してハラスメントを行っていると無根拠で主張し、その人物を社内外で貶める。

- •社員同士の軽いジョークを一方的に「それはセクシャルハラスメントだ」と決めつけ、その社員を責め立てる。

4. ハラスメントにより企業が負うリスクについて

ハラスメントが企業にもたらす損失は、想像以上に大きいです。ハラスメントを受けた人にとっては、人格や自尊心が傷つけられ、仕事への意欲や自信を失い、さらには心の健康を損なう可能性もあります。

周囲の人々に対しても影響は大きく、仕事への意欲の低下や、職場全体の生産性への悪影響が懸念されます。

ハラスメント行為を行った人(行為者)自身も、職場の業績の低下や社内での信用の喪失、さらには懲戒処分や民事的・刑事的な責任の追及、訴訟のリスクを抱えることとなります。

企業としても、雇用者としての責任を問われる可能性があり、企業のイメージダウンにつながる可能性があります。

そういった事態を避けるためにも、ハラスメント問題に誠意的に取り組み、個人の人格や尊厳、権利が尊重される職場づくりをすることが重要といえます。

5. ハラスメントを防止・解決するためには

ハラスメントの防止・解決の対策として、パワーハラスメントを例にとってご紹介します。

労働施策総合推進法の改正に伴い、企業に義務化された内容は次の通りです。

- ① 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

- ② 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

- ③ 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

- ④ その他併せて講ずべき措置

ハラスメント防止のために、企業は必要な措置を行わなければなりません。一方で、労働者も、ハラスメントについて適切な知識を身につけることが重要です。なぜなら、パワーハラスメントのほか、妊娠・出産・育児休業におけるハラスメントなど、社内の休暇制度を知らないことが原因で発生するケースもあるためです。

12月はハラスメント撲滅月間と指定されていますので、労働者への啓発活動を積極的に行いましょう。

また、ハラスメントの防止には、良好なコミュニケーションが非常に大切です。

適切な報告、困ったことがあれば相談できる環境の整備は、仕事の負担の共有に繋がり、過重状態を防ぐことができます。

思い込みや必要以上の我慢が人間関係を悪化させることもありますので、アサーティブなコミュニケーションを心掛け、意識のギャップや誤解・思い違いを解消しましょう。

さらに自分自身の性格を理解し、行動に気を付けるだけでなく、怒りの感情をコントロールし、相手に対して心を開いて話を聞く、相手の立場になって考えるなど、心の内側から気を付けることも大切です。

状況や相手によっては、良かれと思ってした指導がハラスメントと誤解されてしまう場合もありますので、時々振り返ってみると良いでしょう。

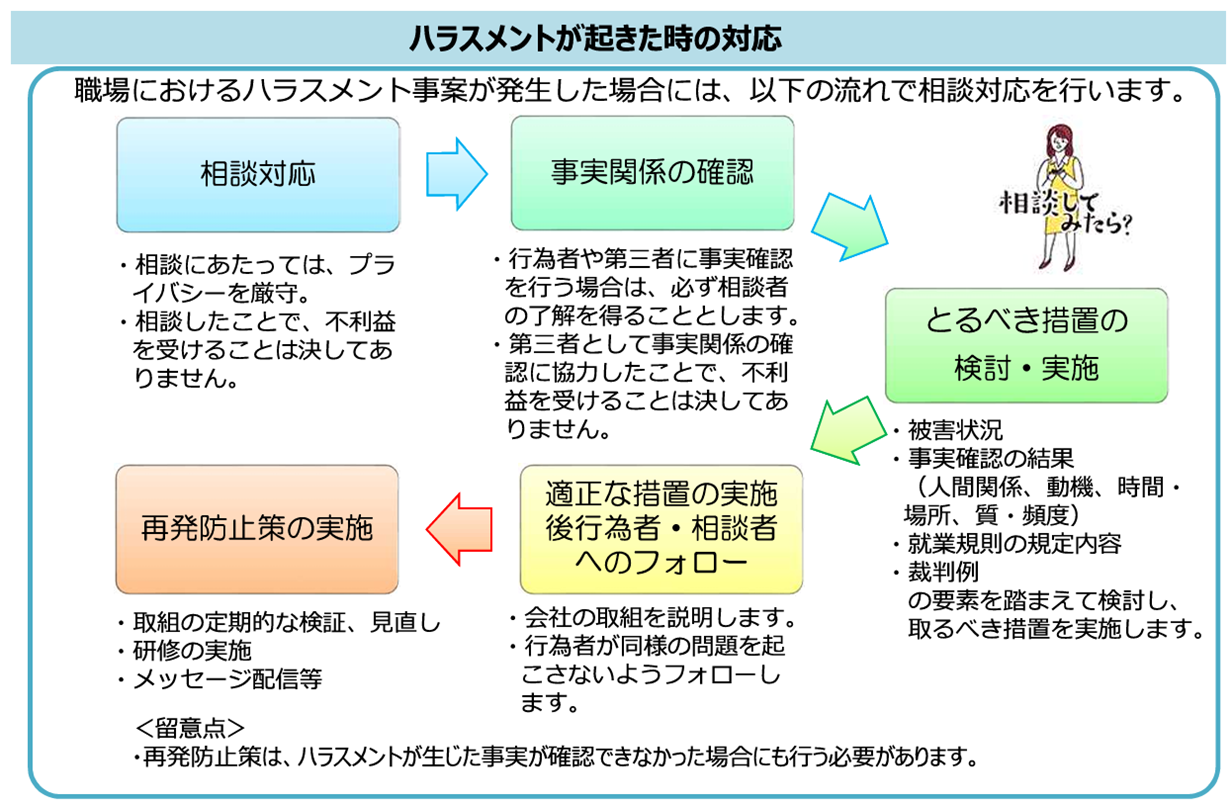

そして、もしハラスメントが発生してしまった場合の対応についてもあらかじめ決めておくと良いでしょう。一般的な相談の流れは次の通りです。

相談対応を行う際に重要なことは、決して私情を持ち込まず、中立な立場の人間として話を聞くことです。公正かつ中立な態度で受け入れ、同意を得てからメモなどの記録を残すようにしましょう。

ハラスメントと感じるかどうかは、個人の主観により変わることがありますので、相談者からのヒアリングを受けた後は、事実確認のため行為者や周囲からヒアリングが必要になります。

この際にもプライバシーの保護に十分に配慮しましょう。中立な立場を意識して「相互の誤解をなくすこと」をポイントにヒアリングすると良いでしょう。

6. 12月の「職場のハラスメント撲滅月間」について

厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、毎年、集中的な広報・啓発活動を実施しています。

その一環として、厚生労働省は「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」のオンライン開催を予定しています。ここでは、有識者による基調講演や「企業のカスタマーハラスメント対策の取組事例」と題してパネルディスカッションが行われます。関心のある方は参加してみてはいかがでしょうか。

情報の詳細は厚生労働省のポータルサイト「あかるい職場応援団」をご覧ください。

7. おわりに

労働施策総合推進法の改正により、2022年4月から中小企業にもパワーハラスメント防止措置の義務が課されました。法律で明確に定義されていないハラスメントを含め、現代社会では様々な形のハラスメントが増加している状況です。

人事・総務のご担当者は、義務化された措置に加え、広い意味でのハラスメント対策について検討してみてください。信頼関係の構築と積極的なコミュニケーションを通じて、ハラスメントのない職場環境を目指しましょう。

株式会社小林労務(https://www.kobayashiroumu.jp/)

代表取締役社長 特定社会保険労務士

上村

美由紀

2006年 社会保険労務士登録

2014年 代表取締役社長就任

電子申請を取り入れることにより、業務効率化・残業時間削減を実現。

2014年に、東京ワークライフバランス認定企業の長時間労働削減取組部門に認定される。

社労士ベンダーとして、電子申請を推進していくことを使命としている。

おすすめソリューション

社労士コラム

- 社会保険・労働保険の電子申請義務化の対応方法について、社労士が解説

- 電子申請義務化に関するよくある質問について、社労士が解説

- 電子申請システムの導入事例について、社労士が解説

- GビズIDと電子申請について、社労士が解説

- 電子申請義務化に向けた対応 リニューアルしたe-Govについて、社労士が解説

- 高年齢者就業確保措置について、社労士が解説

- デジタル・ガバメント実行計画について、社労士が解説

- 健康保険組合の電子申請について、社労士が解説

- 育児介護休業法の法改正について、社労士が解説

- 社会保険の法改正について、社労士が解説

- 労働保険の法改正について、社労士が解説

- ジョブ型雇用について、社労士が解説

- 女性活躍推進法【2022年4月改正】について、社労士が解説

- 【令和4年10月1日施行】産後パパ育休(出生時育児休業)について、社労士が解説

- 労働安全衛生法とテレワークにおける作業環境のポイントについて、社労士が解説

- 【2023年4月施行】法定割増賃金率の引き上げについて、社労士が解説

- ISO30414について、社労士が解説

- 労働時間管理について、社労士が解説

- デジタル社会の実現に向けた政府と企業の動きについて、社労士が解説

- 【2023年4月施行】育児休業取得状況の公表義務化について、社労士が解説

- 「男女の賃金差異」公表義務化について、社労士が解説

- 給与計算の基本的な流れ:複雑化した給与計算を効率よく正確に進めるためのポイント

- 【2024年10月施行】社会保険適用拡大について、社労士が解説

- デジタル給与払いとは:導入のメリット・デメリットや導入までの流れについて、社労士が解説

- 年次有給休暇の取得促進について、社労士が解説

- 【2023年(令和5年)度】年末調整の変更点について、社労士が解説

- 賞与の計算方法:モデルケースを用いて分かりやすく解説

- 離職票の発行について、社労士が解説

- 【2023年(令和5年)度】職場のハラスメントについて、社労士が解説

- 【2024年(令和6年)4月施行】労働条件明示のルール変更について、社労士が解説

- 【2024年(令和6年)4月施行】裁量労働制の変更について、社労士が解説

- 人事労務担当者必見!2024年(令和6年)度法改正について、社労士が解説

- 【2024年(令和6年)度】労働保険の年度更新について、社労士が解説

- 【2024年(令和6年)度】算定基礎届について、社労士が解説