コラム

【2024年(令和6年)4月施行】労働条件明示のルール変更について、社労士が解説

労働基準法では、労働契約の締結時と更新時に、労働者に対して、労働条件の明示が義務付けられています。その労働条件明示のルールが、2024年4月から改正される予定です。

今回の記事では、人事労務のエキスパートとして様々なサービスを全国に展開する小林労務が、労働条件明示のルール変更について、詳しく解説します。

目次

- 1 労働条件の明示とは

- (1)労働条件明示のルール

- (2)改正の背景

- 2 2024年4月からの労働条件明示の変更点とポイントの概要

- 3 企業が対応すべきこと

- 4 おわりに

1. 労働条件の明示とは

労働基準法では、労働条件の明示について「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と規定しています。

(1)労働条件明示のルール

労働条件には労働者に対して絶対に明示しなければならない労働条件と、定めがある場合に明示しなければならない労働条件があります。

<絶対的明示事項(必ず明示しなければならないもの)>

| ① | 労働契約の期間に関する事項 |

| ② | 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項 |

| ③ | 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 |

| ④ | 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 |

| ⑤ | 賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 |

| ⑥ | 退職に関する事項(解雇の事由を含む) |

<相対的明示事項(定めがある場合に明示しなければならないもの)>

| ① | 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 |

| ② | 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与などに関する事項 |

| ③ | 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 |

| ④ | 安全及び衛生に関する事項 |

| ⑤ | 職業訓練に関する事項 |

| ⑥ | 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 |

| ⑦ | 表彰及び制裁に関する事項 |

| ⑧ | 休職に関する事項 |

絶対的明示事項のうち、⑤の昇給に関する事項を除いた事項については、書面を交付することによって明示しなければなりません。しかし、労働者が希望した場合は、FAXや電子メール、SNSなどでも明示することができます。

(2)改正の背景

今回、改正が行われる背景として2つのポイントがあります。

1つ目は、使用者・労働者ともに無期転換ルールの認知度に課題があり、さらなる周知が必要であることです。

無期転換ルールとは、同一の使用者との間で、有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合、契約社員やアルバイトなどからの申し込みによって、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。

無期転換ルールについては、有期契約労働者の雇用安定に一定の効果が見られていますが、まだ認知度に課題があります。

労働者が無期転換ルールを理解した上で、申し込みを判断できるよう、無期転換申込権が発生する更新時に無期転換申込機会と無期転換後の労働条件について、使用者から個々の労働者へ通知することの義務付けが必要とされました。

2つ目は、職務、勤務地または労働時間を限定した多様な正社員については、ワークライフバランスの確保や優秀な人材の確保・企業への定着の観点から労働契約関係の明確化が必要であることです。

現状、労働条件の明示は、雇入れ時に就業の場所や従事すべき業務を明示すれば問題ないとされており、就業場所や業務内容の変更範囲までは求められていません。

しかし、予見可能性の向上などの観点から、多様な正社員に限らず労働者全般について、労働条件の明示の対象に就業場所や業務の変更の範囲を追加することとなりました。

2. 2024年4月からの労働条件明示の変更点とポイントの概要

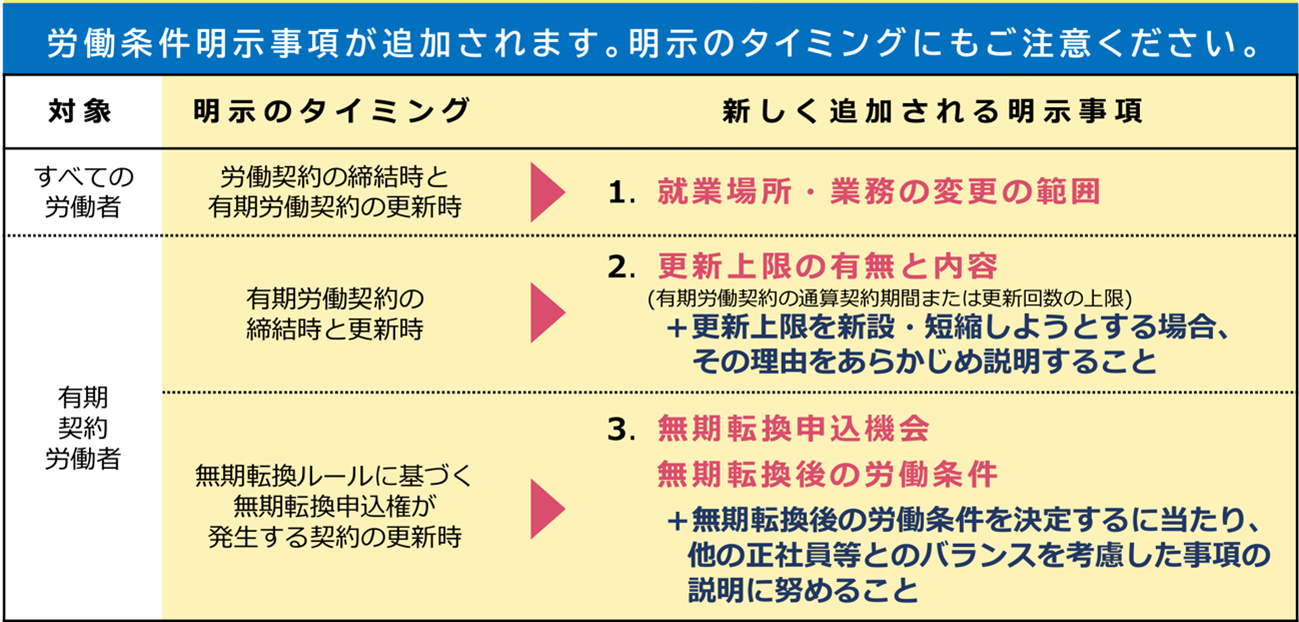

変更点は以下の3つです。

- ①就業場所・業務の変更範囲の明示

- ②有期労働契約の契約更新上限の明示

- ③無期転換の申込機会と無期転換後の労働条件の明示

「労働基準法施行規則」と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の改正に伴い、労働条件の明示事項等が変更されることになりました。2024年4月1日からは労働条件の明示事項に、上述の3点が絶対的明示事項として追加されることになります。

ここからは、各項目について、具体的な記載例と合わせて概要を確認していきましょう。

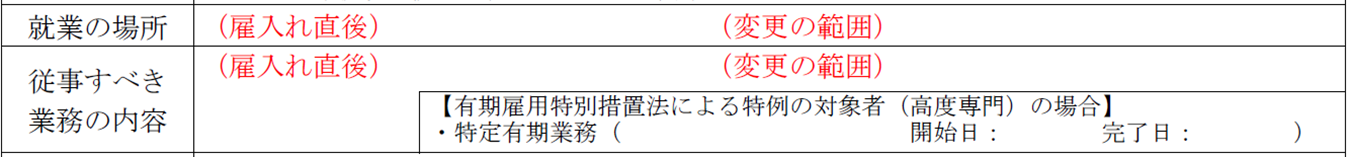

① 就業場所・業務の変更範囲の明示について

従来から、労働契約を締結する際に「就業場所・従事する業務の内容」は明示しなければならないとされていました。しかし、この明示はあくまで雇入れのときの状況を明示すればよく、雇入れ後の業務内容の変更の範囲についてまでは明示を求めてはいませんでした。

しかし現在は、労働者一人ひとりのワークライフバランスと、企業による優秀な人材の確保や定着を同時に可能とすることを目指し、職務、勤務地、労働時間などをあらかじめ限定した「多様な正社員」という働き方が広まっています。

そのような背景からも、今回の改正では入社後のワークライフバランスを見据え、配置転換などにより勤務地の変更や業務内容の変更が想定される範囲について、雇入れの当初から明示しておくことが求められます。変更が想定されない場合にはその旨を明確にしましょう。

新しく追加される明示事項のうち、「就業場所・業務の変更の範囲」については、「すべての労働者」が対象となります。「すべての労働者」とは、無期契約の労働者だけでなく、パート・アルバイトや契約社員、派遣労働者、定年後に再雇用された労働者などの有期契約の労働者も含みます。

なお、業務の変更の範囲の明示が必要となるのは、2024年4月1日以降に契約締結・契約更新をする労働者となります。

ただし、トラブルを防止するため、制度改正以前から労働契約を結んでいる労働者に対しても、変更の範囲を明示することを検討してもよいでしょう。

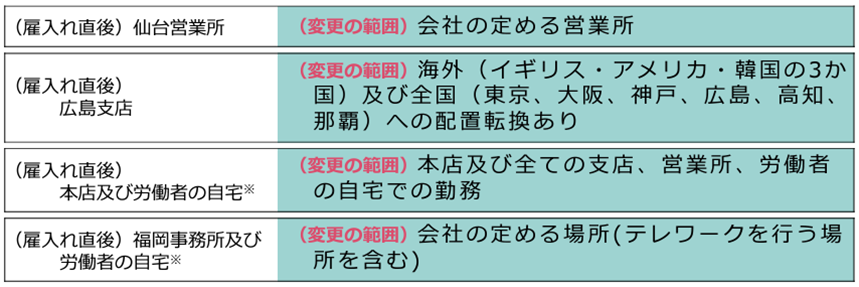

たとえば、就業場所・業務に限定がない場合、次の例のようにすべての就業場所・業務を含める必要があります。「会社の定める○○」と記載する方法や、変更の範囲を一覧表として添付することも考えられます。しかし、予見可能性を高め、トラブルを防止するためには、できるだけ就業場所・業務の変更の範囲を明確にし、労使間のコミュニケーションを通じて認識を共有することが重要です。

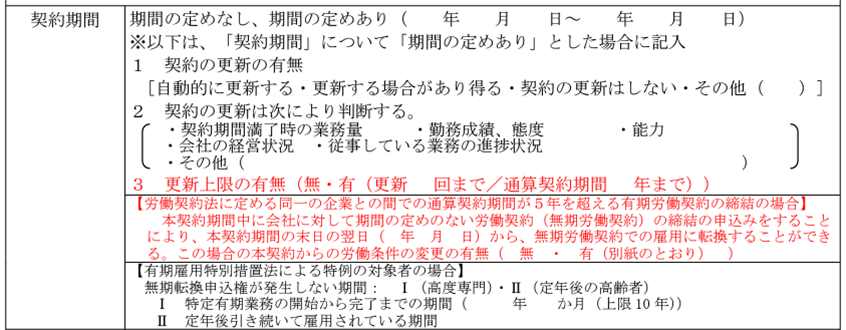

② 有期労働契約の契約更新上限の明示について

雇用契約期間の更新の上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無とその内容については、パート・アルバイトや契約社員、派遣労働者、定年後に再雇用された労働者などの有期契約労働者が対象となります。

これまでは、「契約期間(期間の定め)」、「契約更新の有無」、「更新を行う場合はその判断基準」の明示が必要でしたが、2024年4月からはこれらに追加して「通算契約期間の上限、または、更新する回数の上限」を明示することが求められます。

当初から有期契約期間を明確にしておき、突然の雇止めを未然に防ぎ、有期契約労働者の働き方の見通しを確保・保護しようという目的も含まれます。

なお、更新上限の明示のタイミングとしては、「有期労働契約の締結のタイミング」、「以降の契約更新のタイミング」の都度、更新の上限に関する有無と内容の明示が必要となります。

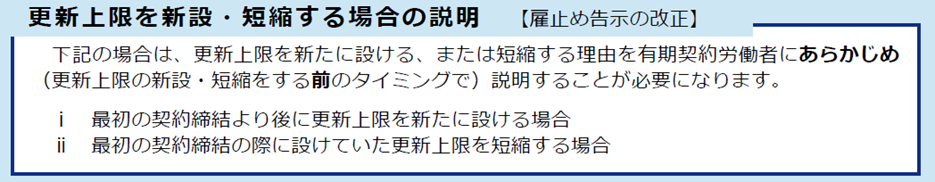

さらに、更新上限を新設・短縮する場合には、「更新上限を新たに設けることの理由」、「または、短縮する理由」を有期契約労働者にあらかじめ(更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで)説明することが必要になります。

つまり、労働者に無断で更新上限を変更してはいけないとしています。

③ 無期転換の申込機会と無期転換後の労働条件の明示について

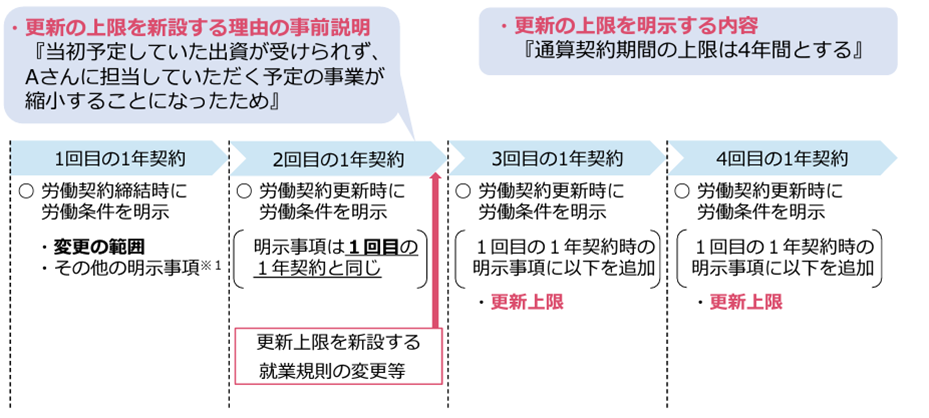

無期転換申込機会の明示と無期転換後の労働条件の明示については、無期転換申込権が発生する有期契約労働者が対象となります。雇入れから5年経過後の更新が対象となるイメージです。

そのため、企業の負担は大きくなりますが「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要になります。

なお、初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も有期労働契約を更新する場合は、更新のたびに、今回の改正による無期転換申込機会と無期転換後の労働条件の明示が必要になることに注意が必要です。

繰り返しになりますが、無期転換後の労働条件の明示についても同様に考えます。つまり、無期転換申込の権利が発生していることの説明と、無期転換後の労働条件の明示は同様のタイミングで行う必要があります。

3. 企業が対応すべきこと

労働条件の明示は使用者の義務です。たとえ雇用契約書を取り交わさない場合でも、労働条件通知書は必ず交付しなければなりません。

今後、労働条件通知書に、就業場所・業務の変更の範囲、更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容、無期転換申込機会、無期転換後の労働条件を追加しなければならないとなると、同一労働同一賃金にかかる整備や無期転換ルールへの対応も明確に行わなければなりません。

<対応が必要な項目についてまとめ>

法令遵守のもと適切に対応するためにも、2024年4月に向けて早めに準備を進め、貴社の雇用形態や労働条件、特に有期契約労働者の労働条件については、改めて把握・見直しを行うことが重要です。

今回の改正を掘り下げると、雇入れた後、退職するまでの期間を予想して労働条件を明確にしておかなければならないということが分かります。就業場所や業務の範囲、さらには、通算契約期間や更新回数の上限がある場合には、その点についても予定しておかなければなりません。

なお、 後から更新上限などを設けようとする場合には、あらかじめ労働者に対して説明が求められます。加えて、無期転換後の労働条件についても無期転換申込権が発生する契約更新のタイミングごとに説明しなければならないため、先を見据えてあらかじめ決めておく必要があります。

「後から規程を整備しよう」という考えでは対応が間に合わない可能性もあります。今回の改正において「様式を形式的に変えておけばいい」という考え方は労務管理上の思わぬリスクに繋がりかねないため、今のうちから就業規則などの整備を進め、労働条件明示のルールに対応していくことが必要と言えます。

4. おわりに

就業場所や業務内容の変更を伴う配置転換や、有期契約労働者との雇止めに関する問題は、労使間のトラブルに発展することがあります。労働者のキャリア形成に大きく影響するため、有期契約労働者との個別の交渉が増えることも予想されます。

だからこそ、雇入れ後に起こり得る様々なケースを企業が事前に想定し、労働者に対して明示していくことが重要になります。

このように、施行される労働条件明示のルール変更は企業と労働者双方が適応する必要がある法改正です。使用者は適切な労働条件の明示を行い、労働者は自らの権利を理解し確認することが求められます。

この変更に適応するためには、正確な情報と適切なツールの使用が不可欠となるため、業務を支援するツールの導入が有効です。

SCSKのクラウドERP「ProActive C4」人事システムは、社員情報を一元管理し、企業の人事業務をサポートする有効なツールです。他ソリューションとの連携で人事給与情報の集約や労務手続きを一括で行うことができ、業務効率の向上を実現します。

株式会社小林労務(https://www.kobayashiroumu.jp/)

代表取締役社長 特定社会保険労務士

上村 美由紀

2006年 社会保険労務士登録

2014年 代表取締役社長就任

電子申請を取り入れることにより、業務効率化・残業時間削減を実現。

2014年に、東京ワークライフバランス認定企業の長時間労働削減取組部門に認定される。

社労士ベンダーとして、電子申請を推進していくことを使命としている。

関連ページ

社労士コラム

- 社会保険・労働保険の電子申請義務化の対応方法について、社労士が解説

- 電子申請義務化に関するよくある質問について、社労士が解説

- 電子申請システムの導入事例について、社労士が解説

- GビズIDと電子申請について、社労士が解説

- 電子申請義務化に向けた対応 リニューアルしたe-Govについて、社労士が解説

- 高年齢者就業確保措置について、社労士が解説

- デジタル・ガバメント実行計画について、社労士が解説

- 健康保険組合の電子申請について、社労士が解説

- 育児介護休業法の法改正について、社労士が解説

- 社会保険の法改正について、社労士が解説

- 労働保険の法改正について、社労士が解説

- ジョブ型雇用について、社労士が解説

- 女性活躍推進法【2022年4月改正】について、社労士が解説

- 【令和4年10月1日施行】産後パパ育休(出生時育児休業)について、社労士が解説

- 労働安全衛生法とテレワークにおける作業環境のポイントについて、社労士が解説

- 【2023年4月施行】法定割増賃金率の引き上げについて、社労士が解説

- ISO30414について、社労士が解説

- 労働時間管理について、社労士が解説

- デジタル社会の実現に向けた政府と企業の動きについて、社労士が解説

- 【2023年4月施行】育児休業取得状況の公表義務化について、社労士が解説

- 「男女の賃金差異」公表義務化について、社労士が解説

- 給与計算の基本的な流れ:複雑化した給与計算を効率よく正確に進めるためのポイント

- 【2024年10月施行】社会保険適用拡大について、社労士が解説

- デジタル給与払いとは:導入のメリット・デメリットや導入までの流れについて、社労士が解説

- 年次有給休暇の取得促進について、社労士が解説

- 【2023年(令和5年)度】年末調整の変更点について、社労士が解説

- 賞与の計算方法:モデルケースを用いて分かりやすく解説

- 離職票の発行について、社労士が解説

- 【2023年(令和5年)度】職場のハラスメントについて、社労士が解説

- 【2024年(令和6年)4月施行】労働条件明示のルール変更について、社労士が解説

- 【2024年(令和6年)4月施行】裁量労働制の変更について、社労士が解説

- 人事労務担当者必見!2024年(令和6年)度法改正について、社労士が解説

- 【2024年(令和6年)度】労働保険の年度更新について、社労士が解説

- 【2024年(令和6年)度】算定基礎届について、社労士が解説