企業は、コスト面はもちろん短時間労働者の事情を把握し、総合的に対応する必要があります。

今回の記事では、人事労務のエキスパートとして様々なサービスを全国に展開する小林労務が、社会保険適用拡大について、詳しく解説します。

1. 社会保険適用拡大とは

(1)社会保険とは

社会保険は、社会保険保障の一環として労働者やその家族の生活の安定を図るため、年金・医療・介護・負傷等に対して事業主と労働者が相互に保険料を出し合い、保障を受ける制度となります。

また、社会保険には狭義と広義の意味があります。

狭義の社会保険は、健康保険・介護保険・厚生年金保険を指し、会社で要件を満たすと加入することができます。

一方で、広義の社会保険は、狭義の意味の社会保険に加えて、雇用保険・労災保険・国民健康保険・国民年金のことを指します。

(2)社会保険適用拡大の背景

社会保険適用拡大の背景には、今後予測される人口減少と高齢化の加速が関係しています。

従前よりも、多くの労働者が長期間労働を求められるようになったこと等の変化を年金制度に反映し、高齢期の経済基盤の安定を図る必要があります。

2. 2024年10月施行の社会保険適用拡大について

(1)対象となる企業

現在、短時間労働者に対する社会保険の適用が拡大されている特定適用事業所は、従業員規模が100人超の企業を指します。しかし、2024年10月からは、この基準が50人超の企業にまで拡大されます。

ただし、この従業員50人超の「従業員」とは、適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数であるため、従業員数のカウントは不要です。

また、被保険者の総数が常時100人を超える場合とは、以下のことを指します。

- ①法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する、すべての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12か月のうち、6か月以上100人を超えることが見込まれる場合

- ②個人事業所の場合は、適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12か月のうち、6か月以上100人を超えることが見込まれる場合

(2)対象となる労働者

適用事業所に使用される短時間労働者については、原則、下記を満たせば被保険者とはなりません。

しかし、特定適用事業所に勤務する方で、以下の条件にすべて該当する短時間労働者は対象となります。

- ①週の所定労働時間が20時間以上(残業時間は含めない)

- ②所定内賃金が月額8.8万円以上(通勤手当、残業代、賞与は含めない)

- ③2か月を超える雇用の見込みがある

- ④学生ではない(定時制等を除く)方

3. 社会保険適用拡大にあたり企業が行うべきこと

(1)適用拡大の要件に該当する短時間労働者の洗い出し

短時間労働者を社会保険に加入させるにあたり、社会保険料の1人当たりの負担額をシミュレーションします。

確認方法としては、厚生労働省の社会保険適用拡大特設サイトにある「社会保険料かんたんシミュレーター」が便利です。

(2)社内周知・説明会等の開催

社会保険は複雑で分かりにくい制度であるため、上述した特設サイトにあるリーフレットを活用し、社内に周知することが望ましいです。

また、社会保険に加入すると保険料がかかるため、この点の説明を十分にする必要があります。

一方で、もし怪我をした時には健康保険から傷病手当金の受給が可能であることや、将来の年金額に反映されるというメリットを説明することも大事です。

(3)社会保険加入時に必要になる書類作成とその届出

特定適用事業所に該当すれば、社会保険の被保険者資格取得届を人数分作成し、届出をすることが必要です。

また、被扶養者の有無について確認し、被扶養者がいる場合は被扶養者異動届を作成し、届出をします。

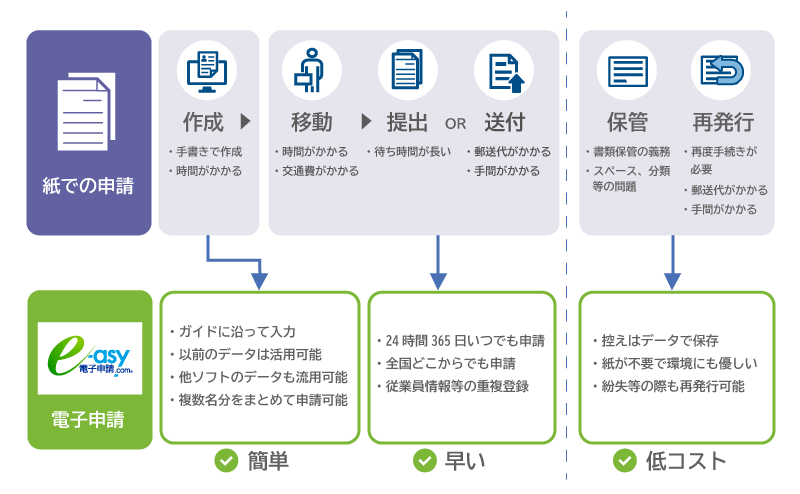

社会保険に関する申請については、2020年4月から特定の法人に対して電子申請が義務化されており、義務化の要件に該当しない事業所についても申請のオンライン化が加速しています。

4. 社会保険の提出における電子申請利用のメリット

(1)いつでも・どこでも申請可能

役所の開所・閉所時間にかかわらず、24時間いつでも申請可能です。

また、インターネット環境が整っていれば、職場や自宅、遠隔地であっても申請することができます。

(2)手書きする手間の削減

手続の申告書や届出書を手書きする手間を削減できます。

また、訂正が必要な場合でも、書き直す必要がなくなります。

(3)時間・お金等のコスト削減

自宅や職場から申請することが可能なため、役所の窓口へ出向く必要がなく、複数の窓口を回る手間もありません。

これにより、役所へ行くための交通費や郵送費、人件費も削減可能です。

5. おわりに

2024年10月からの社会保険適用拡大は適用範囲が中小企業に及ぶため、企業と短時間労働者の双方にとって大きな影響が出ると想定されます。また、対象となる労働者には、適切な対応をしなければ、思わぬトラブルに発展することも考えられますので、今回のコラムの内容をご活用いただければ幸いです。

e-asy電子申請.comは給与システム「PROACTIVE」と連携しています。

社会保険加入時に必要なデータをPROACTIVEから出力し、e-asy電子申請.comへ連携することもできますので、手間を削減することが可能です。

図:電子申請の導入メリット

PROACTIVE給与管理システム

SCSKが提供するPROACTIVE 給与管理システムでは、労働保険の年度更新業務資料出力をはじめ、多様化する人事制度や雇用形態に応じ、様々な報酬計算に対応しています。また、法改正や各種申告制度の変更についても随時対応いたします。

2020年からは、社会保険・労働保険の電子申請義務化に伴い、PROACTIVEとe-asy電子申請.comの電子申請連携ソリューションを提供しています。